電気自動車(EV)とは?仕組みや充電方法について解説

近年、地球環境に配慮できることで注目が高まっている電気自動車(EV)。車体に大容量のバッテリーとモーターを搭載して電気を使って走るため、ガソリン車とは異なる特長があります。本記事では、電気自動車(EV)の仕組み、充電方法について解説します。

電気自動車(EV)の概要

電気自動車(EV)は、電気を動力に走る車のことを指す言葉です。一般的に電気自動車(EV)という言葉が使用される場合、モーターを搭載する車全体のことを指す場合と、エンジンを搭載せずにモーターの力だけで走る車を指す場合があります。前者は、電動車「xEV」と表記されることもあります。

電気自動車(EV)とは

電気自動車(EV)とは、バッテリーに蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車のことです。電気自動車(EV)は大きくわけて4つあります。

- BEV(Battery Electric Vehicle)/モーターあり・エンジンなし

- HEV(Hybrid Electric Vehicle)/モーターあり・エンジンあり

- PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)/モーターあり・エンジンあり

- FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)/モーターあり・エンジンなし

一般的に電気自動車(EV)と呼ぶ場合は、BEVを指すことが多いです。BEVとは、自宅や外出先の電源からバッテリーに充電した電気を使ってモーターを動かす自動車のことをいいます。ガソリンなどの燃料を使用しないため、走行中に排気ガスを出しません。そのため、地球環境に配慮できることで注目が集まっています。

・BEVの代表的な車種

ここでは、BEVの代表車種を紹介します。多くの方が気になるのは、満充電の状態からどの程度の距離を走行できるかです。そこで、諸元表の「一充電走行距離(WLTCモード)」を記載します。

一充電走行距離に関しては運転の仕方や道路状況、気温などで変わるため、あくまで参考値です。なお諸元表とは、国土交通省に提出する書類の中で車体の構造や性能、装備などについて記された書面内容のことで、自動車メーカーのカタログなどに記載されています。

- スバル ソルテラ(ZAA-XEAM10X・ZAA-YEAM15X)/一充電走行距離(WLTCモード)=487~567km

- トヨタbZ4X(Z・G)/一充電走行距離(WLTCモード)=487~567km

- 日産アリア(B6・B9)/一充電走行距離(WLTCモード)=460~640km

- 日産サクラ(X・G)/一充電走行距離(WLTCモード)=180km

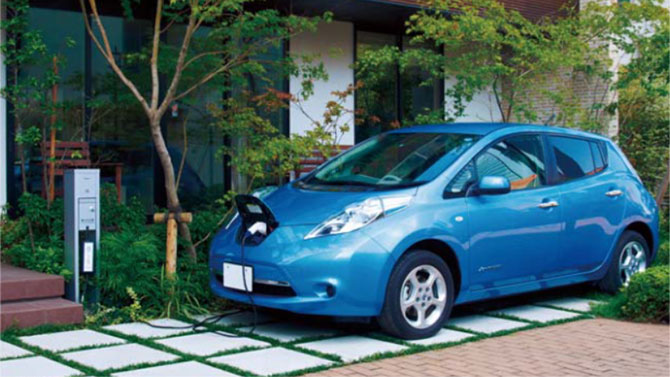

- 日産リーフ(NISMO・X・G・e+X・e+G・AUTECH・e+AUTECH)/一充電走行距離(WLTCモード)=281~450km

- マツダMX-30 EV MODEL/一充電走行距離(WLTCモード)=256km

- 三菱eKクロスEV/一充電走行距離(WLTCモード)=180km など

- レクサスRZ(450e・300e)/一充電走行距離(WLTCモード)=494~599km

- レクサスUX300e/一充電走行距離(WLTCモード)=512km

<車種参考>

BEV以外の電気自動車(EV)の種類

ここからは、HEVやPHEV、FCEVについて解説します。それぞれがどのような車なのか、特長を含めて紹介します。

HEV(Hybrid Electric Vehicle)とは

HEVはエンジンとモーターという2つの動力源を持っているのが特長です。ただし、HEVは自宅や外出先の電源から電気を充電することができません。そのため、搭載バッテリーはPHEVやBEVよりコンパクトです。

燃費性能にすぐれていることが魅力ですが、車体システムが複雑になる分ガソリン車より価格が高い傾向にあります。1997年に世界初のHEV「プリウス(トヨタ)」が発売されてから、現在では多くのラインナップがあります。

【HEVの代表的な車種】

ここではHEVを代表する人気車種を紹介します。

- スズキ スペーシア

- トヨタ アルファード

- トヨタ プリウス(HEV)

- トヨタRAV4

- 日産エクストレイル

- 日産ノート

- ホンダ フリード など

<車種参考>

PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)とは

HEVに自宅や外出先の電源から充電できる機能を備えたのがPHEVです。HEVより大きなバッテリーを搭載しているのが特長で、BEVのようにモーターの力だけで走行できる距離が長くなっています。

走行中にバッテリーに蓄えた電気がなくなった場合、BEVは動かなくなりますが、PHEVはエンジンが発電した電気を使用して走行が可能です。燃料の補給も、一般的なガソリン車と同じようにガソリンスタンドで入れられます。

【PHEVの代表的な車種】

近年PHEVに注目が集まる理由は、バッテリーに蓄えた電気がなくなってもエンジンを使って発電できるため、長距離ドライブ中に外出先で充電しなくても走行できることにあります。人気車種とともに、電気を使ってどの程度走行できるかを示す「EV走行換算距離」も合わせて紹介します。

- トヨタ ハリアー/EV走行換算距離:93km

- トヨタ プリウス(PHEV)/EV走行換算距離:87km(19インチタイヤ装着車)

- マツダMX-30ロータリーEV/EV走行換算距離:107km

- 三菱アウトランダーPHEV/EV走行換算距離:83km

- 三菱エクリプスクロスPHEV/EV走行換算距離:57km

- レクサスNX450h+/EV走行換算距離:87km など

<車種参考>

FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)とは

FCEVは、日本語で「燃料電池自動車」と呼ばれます。燃料の水素を空気中の酸素と燃料電池で化学反応させて発電し、その電気でモーターを動かして走行します。FCEVはCO2を排出しないため、次世代型のエコカーといえます。水素ステーションが少ないのはデメリットですが、燃料の水素の充填は数分で終わるため、補給時間がかからないのがメリットです。

【FCVの代表的な車種】

FCEVは車種が少ないため、新車として手に入れられる車種を3つ紹介します。

- トヨタMIRAI

- ヒョンデNEXO

- ホンダCR-V e:FCEV など

電気自動車(EV)の仕組み

電気自動車(EV)は、ガソリン車やエンジンを搭載するHEVやPHEVより部品点数が少なく、構造がシンプルです。走行中は電気をエネルギーにして直接モーターを回転させるため、ガソリン車などにある「燃焼」という工程がありません。

化石燃料を燃焼させて二酸化炭素や窒素酸化物を排出するガソリン車などと違い、電気自動車(EV)は排気ガスを放出しないため、クリーンな自動車といわれています。

電気自動車(EV)とガソリン車の違い

電気自動車(EV)は電気をエネルギーに使用し、モーターを動かすことで動力を得ています。ガソリン車はガソリンをエンジン内部で燃焼させ、結果としてクランクシャフトを回転運動させることにより走行します。つまり、電気自動車(EV)とガソリン車の違いは、車を駆動させる仕組みにあります。

また、環境面に影響を与える点にも違いがあります。電気自動車(EV)は電気を動力にするため、排気ガスが発生しません。HEVやPHEVも動力の1つとしてモーターを使うことで、排気ガスの発生を抑えています。FCEVは水素と酸素の化学反応を利用して電気をつくるため、有害物質が発生しません。

ガソリン車が化石燃料による燃焼によって膨大なCO2を排出し、地球温暖化を加速させていることを考えると、電気自動車(EV)のメリットには「地球環境に対する貢献」も1つ挙げられるといえます。

電気自動車(EV)の主な構成要素

電気自動車(EV)はバッテリーに蓄えた電気でモーターを回転させ、その回転力をタイヤに伝達しています。主要な部品は、大きく4つで構成されています。自宅や外出先の電源から電気をバッテリーに充電する「車載充電装置」、電気を蓄える「バッテリー」、駆動力を発生させる「モーター」、交流と直流という電流を変換する「コントローラー」になります。

1. 車載充電装置

車載充電装置は、主に交流から直流に変換して送る装置です。電気自動車(EV)のモーターは高電圧の直流で動くため、自宅の100Vまたは200Vの交流電源からバッテリーに充電する場合には、車載充電装置を通す必要があります。

そのため、多くの電気自動車(EV)には、外部から電気を取り入れるための充電口が2つあります。自宅で使用されている交流電源から充電するためのおうち充電用の「普通充電口」と、外出先などで大量の電気を直流電源で充電するための「急速充電口」が用意されています。

2. バッテリー

バッテリーは蓄電池とも呼ばれます。1回の満充電で走行可能な航続距離に影響を与えるのがバッテリーです。

そのため、電気自動車(EV)には、容量の大きなバッテリーが搭載されています。近年のバッテリーはエネルギー密度が高いリチウムイオン電池が主流になっており、急速充電も可能です。また、バッテリーに蓄えられる電気の容量は、kWhという単位で表記されています。

3. コントローラー

電気自動車(EV)は直流と交流という2種類の電流を扱います。バッテリーに蓄えられる際は直流電流、またモーターに供給される際は交流電流です。そのため、コントローラーを通して直流を交流に変換しています。

コントローラーは電流の変換をはじめ、モーターに流れる電気を制御する役割を担っています。さらに、日々繰り返される充放電の制御を正しく行っているため、バッテリーなどの性能維持に大きく貢献しています。

4. モーター

電気自動車(EV)では、ガソリン車やディーゼル車のエンジンにあたるものがモーターです。コントローラーを通して供給される交流電流の周波数を、モーターによって変えることで回転する仕組みになっています。

モーターには電気が流れた瞬間から最大トルクを発生できるという特性があるため、スムーズに加速します。また、減速時には運動エネルギーを電気エネルギーに変換することで電気を回収し、バッテリーに蓄えることで走行時のエネルギー使用率を高めています。

電気自動車(EV)の

充電方法は2種類ある

電気自動車(EV)を充電する方法は「普通充電」と「急速充電」があります。それぞれ車に差す充電口の形状が異なり、多くの電気自動車(EV)には普通充電口と急速充電口の2つが備えられています。

普通充電

おうち充電では、一般的に普通充電が利用され、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)が充電できます。主に、電圧100Vまたは電圧200Vの交流電源にコンセントタイプの充電設備をつないで充電する方法と、自立型のポールタイプの充電設備を設置して充電する方法があります。

普通充電器の出力性能や電気自動車(EV)のバッテリー容量によって異なりますが、普通充電の場合、各車満充電には半日~1日程度を要します。それを考えると、100Vの場合は200Vより2倍以上充電時間がかかるため、基本的に電圧200Vを選ばれる方が多いです。

また充電する時間帯は、電気代が安い夜間の方がランニングコストを抑えられます。最近の電気自動車(EV)には充電タイマー機能が付いており、自動で夜間に充電できるので便利です。「おうちEV充電サービス」ではIoT制御モジュールと連携することで、アプリを通して充電時間をコントロールできます。

急速充電

文字通りバッテリーに電気を急速充電する方法で、急速充電設備は高速道路のサービスエリアや、道の駅などに設置されています。設備には、急速充電器とV2H(出力によって異なる)があります。急速充電を使うには、急速充電口から電気を充電する必要があり、「CHAdeMO」というDC国際標準規格が採用されています。そして、急速充電器の出力性能や電気自動車(EV)のバッテリー容量にもよりますが、各車満充電には30分以上かかるのが現状です。

急速充電器が設置してある充電スタンドを使うためには、充電サービス事業者などと契約し、充電カードを取得する必要があります。利用料金は充電サービス事業者などによって異なります。ただし使用時間が制限されていることが多く、1回の急速充電の使用時間は30分が一般的です。30分が経過すると、満充電になっていなくても終了となる場合もあります。

電気自動車(EV)の充電にかかる電気代についてはこちらから

電気自動車(EV)の

メリットとデメリット

電気自動車(EV)には、メリットもデメリットもあります。例えば、電気自動車(EV)の機能的な側面に目を向けると、メリットとしては「振動や騒音が少ない」点があります。一方、デメリットには「航続距離が短い」点が挙げられます。それぞれ主な項目を紹介します。

主なメリット

- ゼロエミッション(※)で走れる

- 振動や騒音が少ない

- メンテナンスコストが安い

- 蓄電池として利用できる

- 対象車両はCEV補助金が受けられる

※ゼロエミッションとは、産業活動で出される廃棄物を再利用するなどして「廃棄物の排出」をゼロにすることを意味します

主なデメリット

- 車両価格が高い

- 航続距離が短いものもある

- 充電に時間がかかる

- 充電設備が必要になる

電気自動車(EV)のメリットとデメリットの詳細はこちらから