照明設計資料:防災照明(非常用照明器具)の設置

非常用照明器具とは?

非常用照明器具は、マーケット・病院・劇場・ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他不慮の事故で停電した時、居合わせた人々を速やかにかつ安全に避難できるように室内や通路を照らし出す照明器具です。これまで、白熱灯と蛍光灯のみに限定されてきましたが、建設省告示※が改正され、非常用光源にLEDが追加されました。

- 非常用の照明装置の構造方法を定める件 昭和45年12月28日 建設省告示1830号改正より

非常灯(非常用照明器具)の商品ページはこちら

非常用照明器具の基本要求機能

照明器具

- 直接照明で、床面において水面照度で1 lx(LED及び蛍光灯またはLEDの場合は2 lx以上確保できること(地下街の地下道は10 lx以上)

- 常用電源が断たれた時、予備電源により即時点灯する光源を有すること。

- 周囲温度70℃の雰囲気の中で30分間点灯を維持できるものであること。

- 照明カバー、その他付属するものを含み、主要な部品は不燃材料にて造り、または覆うこと。

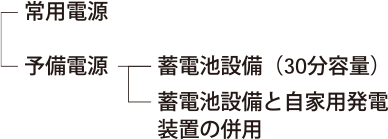

電源

- 停電後充電をおこなうことなく30分間以上の放電に耐えること。

- 蓄電池設備と40秒以内に始動する自家用発電装置に限る。

配線

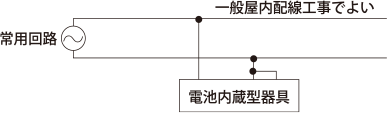

電池内蔵形器具の配線

予備電源別置形器具の配線

非常用照明器具の経済性

電池内蔵形と予備電源別置形のどちらを選定するかは建物の規模、構造、用途、取り付け場所、配線の方式、耐熱処理の有無、電源の種類などにより異なるため、その都度検討する必要があります。

(1)電池内蔵形の利点

電池内蔵形は配線規制を受けません。また、予期しない事由により、器具に至る配線がしゃ断されても点灯しますので、安全で非常用照明装置を設ける目的に合致します。配線規制のないこと、予備電源装置が不要なことで施工が簡単になります。

(2)予備電源別置形の利点

予備電源を別置する場合は、配線は耐火規制を受けますが、予備電源の寿命が長く、電源確保の信頼性が高くなります。また、内蔵電池がないので、器具の意匠上も有利です。以上により、電池内蔵形は設備費は割高ですが、予備電源が不要で、配線規制を受けないことで増築、改築の場合や小・中規模の建物に適します。大規模の建物では、予備電源装置が必ず設けられますので、電池内蔵形より予備電源別置形の方が経済的です。

非常用照明器具の配置設計

照明設計上の注意事項

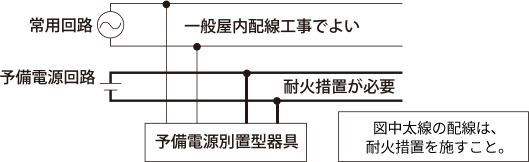

(1)照明範囲(建築基準法施行令第126条の5、緩和部分は「防災設備に関する指針-2004年版」による)

照明は直接照明として、床面において水平面照度で、1 lx以上の照度を確保します。蛍光灯またはLEDを使用する場合は、常温において、1 lx以上というのを、2 lx以上におきかえて設計します。床面必要照度は、避難行動上のさまたげとならない隅角部や居室、通路、階段などで柱の突出による陰の部分や物かげなどを除いた部分で規定の照度が確保できるように計画します。

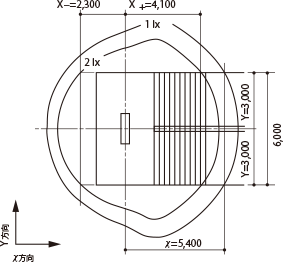

図1:非常用照明器具の照明範囲

(2)保守率

光源の明るさは、点灯時間とともに低下します。また、照明器具の汚れによっても明るさは低下します。このように時間の経過に伴って暗くなる分をあらかじめ見込んでおく係数を保守率といい、下式で表されます。

M = Ml x Md

M:保守率 Ml:光源の設計光束維持率

Md:照明器具の設計光束維持率(汚れによる低下分)

「照明設計の保守率と保守計画 第3版 -LED対応増補版-」照明学会・技術指針 JIEG-001(2013)

蛍光ランプなど従来の光源については、照明学会の技術指針(JIEG-001(2005))にて、MdとMl、また標準的な保守率が定められていましたが、LEDの規定はなく、便宜的に従来光源と同じMdにて計算していました(Mlは寿命末期の光束維持率にて規定)。今回の増補版においてLEDのMdについて定められ、それに伴いLED照明器具の保守率が向上することとなりました(Mlについては規定されず、寿命試験の結果による。寿命試験を実施していないものはMl=0.7と仮定)。

分離形LED照明器具の設計光束維持率(Md)の設定

従来光源の照明器具とほぼ同じ構造とみなすことができるので、技術指針JIEG-001(2005)の器具種類・種別を適用して設計光束維持率を求めます。

ただし、LEDランプは上方光束が少なく、相対的に汚れの影響を受けにくいと考えられることから一部の器具種類についてカテゴリーが変更されMdが向上しています。(下表参照)

技術指針 JIEG-001(2005)

| 照明器具 の種類 |

露出形 | 下面開放形 | 簡易密閉形(下面カバー付) | 完全密閉形 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | ||||

|

(HID) |

(蛍光ランプ) |

|

|

|

|

(白熱電球系) |

(HID) |

|

|

||

周囲環境 |

良い | A (0.98) |

C (0.90) |

A (0.98) |

C (0.90) |

C (0.90) |

D (0.85) |

D (0.85) |

C (0.90) |

B (0.95) |

B (0.95) |

| 普通 | B (0.95) |

D (0.85) |

B (0.95) |

D (0.85) |

D (0.85) |

E (0.80) |

E (0.80) |

D (0.85) |

C (0.90) |

C (0.90) |

|

| 悪い | C (0.90) |

F (0.75) |

C (0.90) |

F (0.75) |

F (0.75) |

F (0.75) |

F (0.75) |

E (0.80) |

D (0.85) |

D (0.85) |

|

LED対応増補版

| 照明器具 の種類 |

露出形 | 下面開放形 | 簡易密閉形(下面カバー付) | 完全密閉形 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | ||||

|

電球形 |

直管形 |

|

|

|

|

電球形 |

直管形 |

|

|

||

周囲環境 |

良い | A(0.98) |

B(0.95) |

C(0.90) |

A(0.98) |

||||||

| 普通 | B(0.95) |

C(0.90) |

D(0.85) |

B(0.95) |

|||||||

| 悪い | C(0.90) |

E(0.80) |

E(0.80) |

C(0.90) |

|||||||

※( )内の数字は清掃間隔1年の場合の設計光束維持率

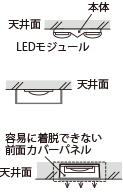

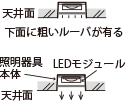

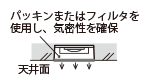

一体形LED照明器具の設計光束維持率(Md)の設定

一体形LED照明器具については構造により以下の器具種類、種別に分類されています。(下表参照)

LED対応増補版

| 照明器具 の種類 |

露出形 | 下面開放形 (下面粗いルーバ) |

簡易密閉形 (下面ルーバ付、下面カバー付) |

完全密閉形 (パッキン付) |

|

|---|---|---|---|---|---|

|

LEDモジュールの前面カバーと |

LEDモジュールの前面カバーと |

前面のカバーが着脱可能 |

|

||

周囲環境 |

良い | A(0.98) |

B(0.95) |

C(0.90) |

A(0.98) |

| 普通 | B(0.95) |

C(0.90) |

D(0.85) |

B(0.95) |

|

| 悪い | C(0.90) |

E(0.80) |

E(0.80) |

C(0.90) |

|

(3)電圧降下による照度低下

予備電源別置形の非常用照明器具を使用する場合、30分間非常点灯後の予備電源(蓄電池)の電圧降下、および配線による電圧降下の総和を考慮した器具端子電圧により照度を計算してください。

非常点灯光源がLEDの場合は、点灯回路の方式により器具端子電圧と光束の関係が異なりますのでご注意ください。

電圧による光束換算係数

| 器具端子電圧(%) | LED※1 | 白熱電球 | ハロゲン電球 |

|---|---|---|---|

| 100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| 95 | 1.00 | 0.85 | 0.86 |

| 90 | 1.00 | 0.70 | 0.73※2 |

| 85 | - | 0.60 | 0.61 |

| 80 | - | 0.50 | 0.50 |

| 75 | - | 0.40 | 0.41 |

| 70 | - | 0.30 | 0.32 |

| 65 | - | 0.25 | 0.26 |

- 当社LED非常灯は定電力回路のため、電圧変動による照度低下はありません。

器具端子電圧が90%を下回った場合の点灯はできません。 - JIL5501(日本照明工業会)には、非常点灯から30分後90%電圧が供給されていることを前提として、白熱電球の光束換算係数は原則0.7と記載されています。したがって、電圧降下が特定できない場合は、ハロゲン電球も0.7で計算することが望まれます。

照度計算

非常用の照明装置で要求される床面の照度は、直接照明による照度測定点の水平面照度が1 lx(蛍光灯またはLEDの場合は2 lx)以上とされています。

非常用の照明装置の照明設計をする場合は、逐点法により、照度的に最も不利な点で規定の照度が確保されるように照明器具を配置しなければなりません。

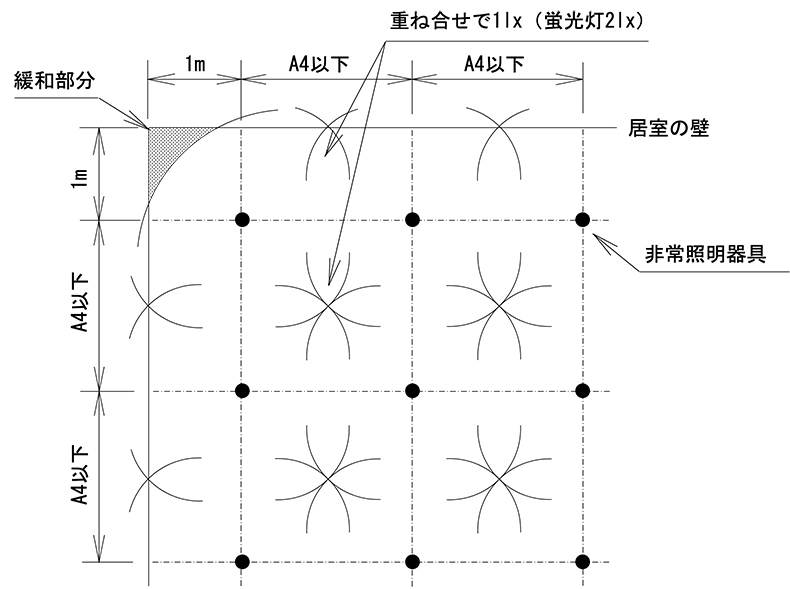

(1)逐点法による水平面照度の求め方

点光源Lによる、任意の点Pにおける直射水平面照度Ehは右式(1)、(2)から非常用照明器具の配光曲線を用いて、任意の点の水平面照度が計算できます。さらに、保守率、電圧降下による照度低下を考慮して、非常点灯30分後まで規定の照度が維持されるように計算します。

しかし、実際問題として、逐点法で照度計算をしていたのでは時間がかかりすぎ不便です。照度計算を簡単にするため、次の非常用照明器具の配置表を使用すれば簡単に配置が決められます。

図3:照度計算

非常用照明器具の建築確認申請の方法

建築確認等の手続きは、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」により、電子申請が可能となっています。

詳細はhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000133.html

消防法との関係

階段に限り建築基準法で定める、耐熱性、即時点灯性などの規定を満足し、しかも消防法にも適合する照明器具で床面を1 lx(蛍光灯またはLEDの場合は2 lx)以上、30分間(長時間定格の場合は60分間)非常点灯するものを使用すれば、非常用照明と階段通路誘導灯とを兼用できます。ここに掲載されている器具では以下のような表記で分類されています。

-

階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。

階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。

-

商品を一部加工して階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。

商品を一部加工して階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。

非常用照明器具の設置場所と設置基準

非常用の照明装置は、不特定多数の人々が利用する特殊建築物および一定規模以上の建築物の居室、採光上の無窓の居室などとその避難経路に設けるもので、次表の場所に設置することが義務づけられています。(建築基準法施行令、第126条の4参照)

また、既存の適用を受けていない建築物でも増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替をした場合には増改築などを行なった部分だけでなく、既存の部分も設置対象になります。(法第3条、第3項)

非常用の照明装置の設置基準

※建築基準法施行令126条の4および防災設備に関する指針2004年版より抜粋

| 対象建築物 | 対象建築物のうち設置義務のある部分 | 対象建築物のうち設置義務免除の建築物または部分 |

|---|---|---|

|

|

|

| 2.階数が3以上で、延べ面積が500m2を超える建築物 | 同上 | 上記の①②③④⑤⑥1戸建住宅 |

| 3.延べ面積が1000m2を超える建築物 | 同上 | 同上 |

| 4.無窓の居室を有する建築物 |

|

上記の①②③④ |

-

注1)

学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。

学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校等)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。

学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。 -

注2)

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

-

注3)

令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。

-

注4)

これらの類似室には、事務所ビル等の管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。

-

注5)

平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。

-

イ)

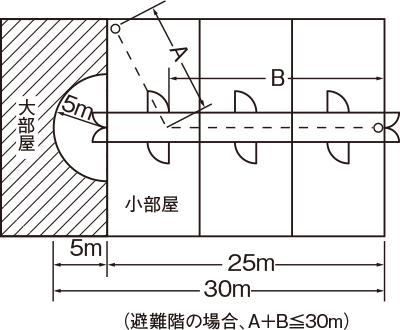

小部屋を含む建物の例

半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。- 小部屋部分は30m以内であり、除外される。

- 大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。

- 廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。

- 避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。

-

ロ)

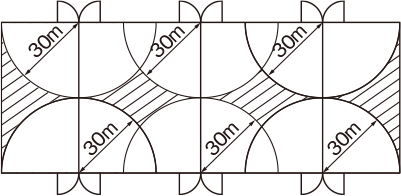

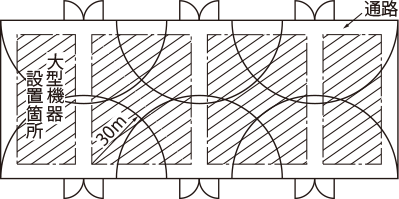

工場の場合

- (1)

機器設置が不明の場合

30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。

- (2)

機器配置が明確の場合

この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大型機器設置箇所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

- (1)

-

イ)

-

注6)

その他 次の部分は設置義務が免除できる。

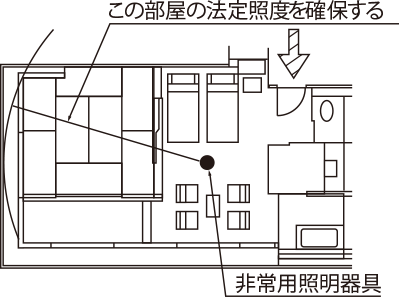

- ホテル、旅館等について、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室にすればよい(右図参照)。ただしふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。

- 地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は人が通常出入する通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

設置義務免除となる部分の拡大

平12建告1411号「非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これに類するものを定める件」が改正されました。

(平成30年3月29日国土交通省告示第516号)本改正により、ホテル、旅館等の居室が設置義務免除の対象部分として追加されました。

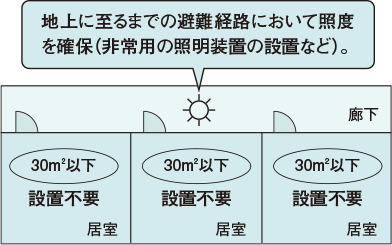

〈追加部分〉

- 床面積が30m2以下の居室で、地上への出口を有するもの

- 床面積が30m2以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①又は②に該当するもの

- ①非常用の照明装置が設けられたもの

- ②採光上有効に直接外気に開放されたもの

非常用照明器具の配置方法

非常用照明器具は、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1 lx(蛍光灯、LEDの場合は2 lx)以上となるように配置を決定します。

右表は、各天井高さ(器具取付高さ)に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の1 lx(蛍光灯、LEDは2 lx)が得られる最大照度範囲および照明器具の最大取付間隔を表わしていますので、その数値以下の間隔で配置してください。

- 「-」の場合は光量不足となるため使用できません。

配置比較例

| 器具取付高さ | 2.1m | 2.4m | 2.6m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単体配置 | A1 | 5.1m | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.6 |

| A'1 | 4.9m | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | |

| B1 | 3.9m | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | |

| 直線配置 | A2 | 12.3m | 12.9 | 13.4 | 14.1 | 15.3 | 16.0 | 16.5 | 16.4 |

| B2 | 9.3m | 9.9 | 10.4 | 11.0 | 12.0 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | |

| 四角配置 | A4 | 11.2m | 11.8 | 12.2 | 13.0 | 14.2 | 15.3 | 16.1 | 16.1 |

| B4 | 9.3m | 9.8 | 10.1 | 10.6 | 11.8 | 12.5 | 13.0 | 13.4 | |

| 壁からの距離 (最大) |

A0 | 2.0m | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | - | - |

| B0 | 1.4m | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | - | - | |

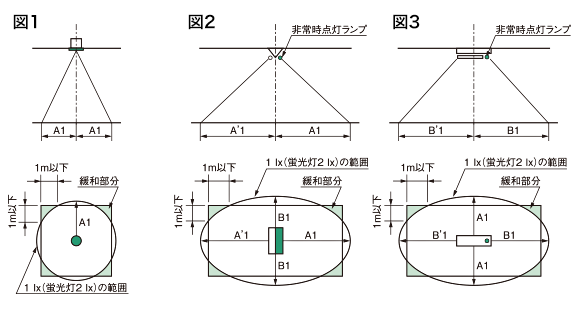

単体で配置する場合

各天井高(器具取付高さ)に対して、1 lx(蛍光灯またはLEDの場合2 lx)の範囲を図1A1で表わします。

蛍光灯や組込型器具のように配光に方向性のある場合は図2、図3のようにランプの軸に直角の方向(A断面方向)をA1およびA′1、平行の方向(B断面方向)をB1およびB′1で表わします。

- A1、B1は1 lx(蛍光灯またはLEDの場合2 lx)が得られる照度範囲であり、壁からの距離ではありません。

- 緩和部分については「防災設備に関する指針ー2004年版」による

※非常用照明器具技術基準JIL5501-2019抜粋

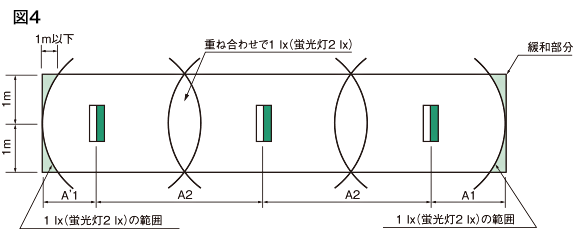

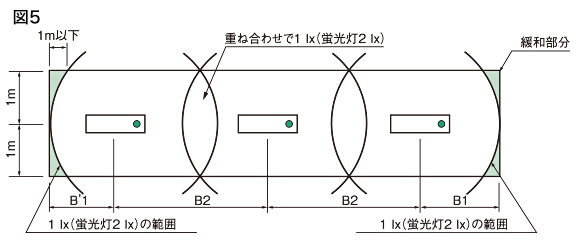

直線配置する場合

各天井高(器具取付高さ)に対して、幅2mの廊下で壁ぎわの合成照度が1 lx(蛍光灯またはLEDの場合2 lx)以上となるための最大取付間隔(単位m)をA2、B2で表わします。

蛍光灯のように配光に方向性のある場合で、図4のようにA断面方向に配置する場合はA2で表わします。図5のようにB断面方向に配置する場合はB2で表わしますので、この数値以下の間隔で照明器具を取り付けてください。また廊下の端部は、単体配置の表により照度範囲A1、A′1、B1、B′1を決めてください。

- A2、B2は廊下幅2mの場合の取付間隔です。

- 緩和部分については「防災設備に関する指針ー2004年版」による

※非常用照明器具技術基準JIL5501-2019抜粋

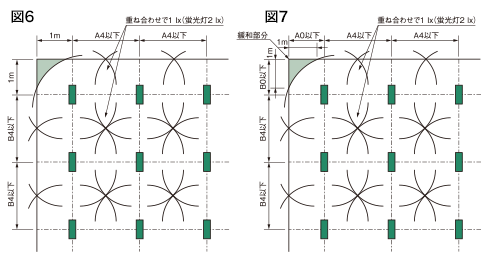

四角配置する場合

各天井高(器具取付高さ)に対して、照明器具の対角線の交点が1 lx(蛍光灯またはLEDの場合2 lx)以上、得られる場合の最大取付間隔(単位m)をA4で表わします。蛍光灯や組込型器具のように配光に方向性のある場合は図6のように、A断面方向の間隔をA4、B断面方向をB4で表わしますのでこの数値以下の間隔に取り付けてください。

また、壁から1m以上離して設置する場合は、図7のようにA0、B0、A4、B4以下の間隔で取り付けてください。

- A0、B0は当社ホームページpanasonic.biz/jpの配光データをご参照ください。

- A0、B0の代わりにA1、B1を使った場合、器具間の壁面近くの照度が不足します。必ずA0,B0にて設置してください。

- 緩和部分については「防災設備に関する指針ー2004年版」による

※非常用照明器具技術基準JIL5501-2019抜粋

非常用照明器具の配置設計例

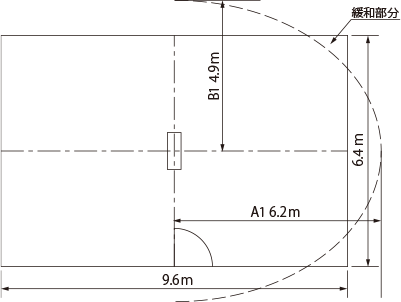

(1)小部屋の設計

使用器具……富士型 Hf32形高出力型x1灯器具相当 非常時1900 lm点灯

NNFG41038T

器具取付高さ……2.6m

部屋の大きさ……9.6mx6.4m

NNFG41038T 保守率0.81

| 器具取付高さ | 2.1m | 2.4m | 2.6m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単体配置 | A1 | 5.8m | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |

| B1 | 4.5m | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | |

| 直線配置 | A2 | 14.6m | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 18.0 | 19.1 | 20.0 |

| B2 | 10.8m | 11.5 | 11.9 | 12.7 | 14.3 | 15.6 | 16.6 | |

| 四角配置 | A4 | 13.4m | 14.0 | 14.4 | 15.1 | 16.6 | 17.8 | 18.8 |

| B4 | 10.8m | 11.4 | 11.7 | 12.3 | 13.7 | 14.7 | 15.6 | |

設計手順

- イ)NNFG41038Tの設置間隔データの取付高さ2.6mに対する単体配置を見るとランプの軸に直角の方向A1は6.2m、ランプの軸に平行の方向B1は4.9mが求められます。

- ロ)平面図上に有効照度範囲を書き、緩和部分も考慮してこの灯具でまかなえるかどうかを検討します。(右図参照)

- ハ)部屋の大きさに比較して、その範囲がかなり大きい場合には経済設計のためFL20形器具相当のものを使用することを考え、同様な検討を行います。

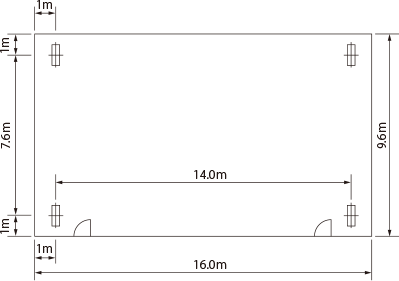

(2)大部屋の設計

使用器具……富士型 Hf32形高出力型x1灯器具相当 非常時1900 lm点灯

NNFG41038T

器具取付高さ……2.6m

部屋の大きさ……16mx9.6m

NNFG41038T 保守率0.81

| 器具取付高さ | 2.1m | 2.4m | 2.6m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単体配置 | A1 | 5.8m | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |

| B1 | 4.5m | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | |

| 直線配置 | A2 | 14.6m | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 18.0 | 19.1 | 20.0 |

| B2 | 10.8m | 11.5 | 11.9 | 12.7 | 14.3 | 15.6 | 16.6 | |

| 四角配置 | A4 | 13.4m | 14.0 | 14.4 | 15.1 | 16.6 | 17.8 | 18.8 |

| B4 | 10.8m | 11.4 | 11.7 | 12.3 | 13.7 | 14.7 | 15.6 | |

設計手順

- イ)この場合には設計間隔データの四角配置を使います。部屋の四隅は、壁から照明器具まで1mで、それぞれ4灯配置します。

- ロ)次に設置間隔データNNFG41038Tの四角配置の数値を読むとランプの軸に直角の方向A4 14.4m、ランプの軸に平行の方向B4 11.7mが求められます。

- ハ)平面図上のランプの軸に直角の方向の距離を求めると14.0m、ランプの軸に平行の方向は7.6mとなります。(右図参照)これを、(ロ)で求めた数値と比較すると

ランプの軸に直角の方向 14.4m>14.0m

ランプの軸に平行の方向 11.7m>7.6m

したがって、この配置で良いことになります。

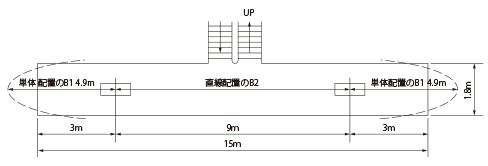

(3)廊下の設計

使用器具……富士型 Hf32形高出力型x1灯器具相当 非常時1900 lm点灯

NNFG41038T

器具取付高さ……2.6m

廊下の幅……1.8m(器具は廊下の中央に取り付けるものとします)

廊下の長さ……15.0m

NNFG41038T 保守率0.81

| 器具取付高さ | 2.1m | 2.4m | 2.6m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単体配置 | A1 | 5.8m | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |

| B1 | 4.5m | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | |

| 直線配置 | A2 | 14.6m | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 18.0 | 19.1 | 20.0 |

| B2 | 10.8m | 11.5 | 11.9 | 12.7 | 14.3 | 15.6 | 16.6 | |

| 四角配置 | A4 | 13.4m | 14.0 | 14.4 | 15.1 | 16.6 | 17.8 | 18.8 |

| B4 | 10.8m | 11.4 | 11.7 | 12.3 | 13.7 | 14.7 | 15.6 | |

設計手順

- イ) 廊下の幅1.8mが設置間隔データ直線配置のデータに合うかチェックします。

掲載データは廊下幅を2.0mとして計算していますので2≧1.8mとなり問題ありません。 - ロ)器具の配列方向を決めます。B断面方向に1列に配列するものとします。

- ハ)廊下の突きあたりの器具の位置を決めます。天井高2.6の単体配置のB1を見ると4.9mを得ます。(設置間隔データ参照)

- ニ)直線配置のデータで中間部分をチェックします。直線配置のB2のデータを読むと11.9mを得ます。廊下の全長15.0mに対し両方の突きあたりに3.0mずつで配置すると中間部分は9.0mとなり11.9m>9.0mで、この廊下はNNFG41038Tx2灯で済むことになります。

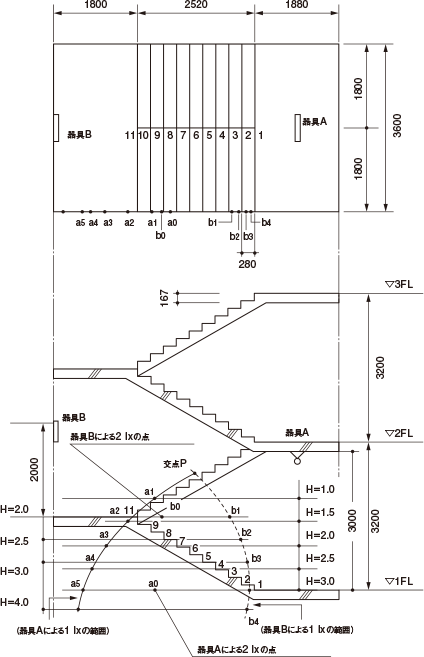

非常用照明器具の階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場または踏面で2 lx(または1 lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2 lxの照度が得られる最大距離を示します。

同様に、xの値は段側で1 lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2 lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2 lxのデータを、階段の中間部のチェックには1 lxのデータを使用します。富士型などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、X+のみで表わしています。

以下図2の例を用いて表の使い方を説明します。

表1:階段配置表の例

| 取付高さ | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 階段 配置 |

Y=2m | 2 lx | X+ | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.2 |

| X- | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | |||

| 1 lx | X | 3.3 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | ||

| Y=3m | 2 lx | X+ | 0.0 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | |

| X- | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | |||

| 1 lx | X | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | ||

※説明用参考データ(FL40形 保守率0.70)

表2:階段配置表(器具A)

| 取付高さ | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 階段 配置 |

Y=1m | 2 lx | X+ | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.5 |

| 1 lx | X- | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | ||

| Y=2m | 2 lx | X+ | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | |

| 1 lx | X- | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | ||

※説明用参考データ(FL20形 保守率0.70)

表3:階段配置表(器具B)

| 取付高さ | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 階段 配置 |

Y=1m | 2 lx | X+ | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 0.0 |

| 1 lx | X- | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | ||

| Y=2m | 2 lx | X+ | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |

| 1 lx | X- | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | ||

※説明用参考データ(FL20形 保守率0.66)

図1:器具配置と照度範囲

(表1の器具を高さ2.5mに取り付けた場合)

踊り場の照度チェック

図2より配置条件は、階段の幅3.6m、器具Aの取付高さ3.0m、器具Bの取付高さ2.0mです。この場合、2 lxを得る最大距離は階段配置表のY=2mのデータから読み取ります。器具Aの最大距離は表2より2.9m、器具Bの最大距離は表3より2.3mとなります。それぞれの器具による壁際の最大距離の点をa0、b0とし図2に示します。各踊り場はa0、b0の内側にあるため、2 lx以上の照度が確保できることが分かります。

図2:照明配置(例)

階段の中間部の照度チェック

-

イ)

器具Aによる1 lxの照度範囲図2より器具Aの取付高さは、1階からでは3.0m、踊り場の高さからでは約1.0mとなります。表2より、Y=2m取付高さ3.0~1.0mの範囲の高さで1 lxが得られる最大距離を読み取ります。壁際で1 lxとなる点をa1~a5とし、各点を実線で結んだものを図2に示します。

-

ロ)

器具Bによる1 lxの照度範囲器具Bの取付高さは、踊り場からでは2.0m1階からでは約4.0mになります。表3より、Y=2m、取付高さ2.0m~4.0mの範囲で1 lxの最大距離を読み取ります。壁際で1 lxとなる点をb1~b4とし、各点を破線で結んだものを図2に示します。

-

ハ)

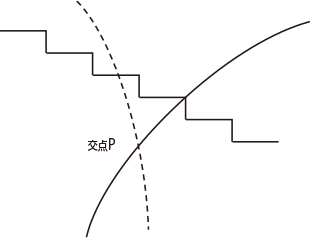

合成照度図2から、器具Aにより1 lxが得られる踏面はNo.1からNo.10になります。器具Bでは同様に1 lx以上の踏面はNo.3からNo.11になります。従って、階段の中間部の合成照度は2 lx以上になります(言い換えれば、実線と破線の交点Pが踏面より上側にあれば良いことになります)。図3のように、交点Pが踏面より下側にあれば、階段の中間部の照度は2 lx未満となります。

図3:路面が2lm未満となる場合

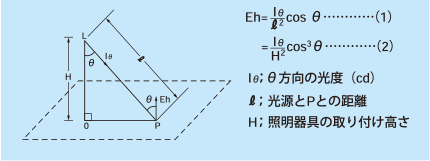

予備電源別置形器具の配線

(昭和54年度版「非常用照明装置に関する指針」及び昭和57年度版「防災設備の電源と配線に関する指針」による)

規制される事項

- 非常用照明器具につながる常用電源(予備電源回路を含む)の配線は、すべて耐火措置が必要。※1

- 電線は600V耐熱ビニール絶縁電線その他これと同等以上の耐熱性のあるものを使用すること。

- 配線は他の電気回路と接続しないこと。(専用回路)

- 配線の途中に一般の者が容易に電源を遮断することのできる開閉器を設けないこと。

- 照明器具の口出線と配線は直接接続し、その途中にコンセント、スイッチその他これに類するものを設けないこと。

- 居室内の非常用照明器具への配線は、一般電源回路の配線と同一金属管に入れてもかまわない。

- 電源別置形の非常用照明器具と他の設備の配線とは別回路とする。ただし階段に設ける非常用照明器具と階段通路誘導灯とは同一回路にしてよい。

※1 耐火措置

建設省告示第2999号(昭和44年)に規定される加熱曲線(840℃30分間)の加熱に耐える措置をした配線方法でバスダクト、MIケーブル、耐火特殊電線は防火措置を講じたものとして認められ耐火処理は不要です。

| 工事種別 | ケーブル工事 |

金属管工事 可とう電線管工事 金属ダクト工事 合成樹脂管工事 |

バスダクト工事 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 電線の種類 |

耐火電線(耐火ケーブル) |

MIケーブル |

耐熱電線 |

架橋ポリエチレンケーブル |

架橋ポリエチレン絶縁電線 |

二種ビニール絶縁電線 |

耐火性を有するバスダクト |

バスダクト |

||

| 耐熱処理 | 電線の保護及び支持材 | FC※4 | FC | FB | FB※6 | FB※5 | FA※5 | FC | FB | |

| 無処理 | ケーブルラック、 サドル止め、金属管、 二種金属製可とう電線菅他 |

|||||||||

| 耐熱構造の主要構造部に 20mm以上埋設された配管 |

金属管、合成樹脂官、 二種金属製可とう電線間 |

FC | - | FC | FC | FC | x | x | ||

|

耐熱保護材を用いた工法 |

耐火被覆板※1又は耐火被覆材でおおわれたもの、 ラス金網を巻きモルタル20mm以上塗布したもの |

金属管、 金属ダクト |

- | - | FC | FC | FC | - | FC※3 | |

| けい酸カリウム保温筒 (25mm以上)を巻いたもの |

金属管 | - | - | FC | FC | FB | - | - | ||

| ロックウール保温筒 (25mm以上)を巻いたもの |

金属管 | - | - | FC | FC | FB | - | - | ||

| ロックウールフェルト又は ロックウール保温板 (40mm以上)処理 |

ケーブルビット (耐火構造の床に設けるもの) |

FC※2 | FC | - | - | - | - | |||

備考:×施工不能。-使用しない。

- 耐火被覆板とは、石綿けい酸カルシウム、石綿ロックウール等をいい、耐火被覆材とは、吹付ロックウール、吹付石綿等をいう。

- ロックウールフェルトによる耐熱処理は不要である。

- 耐火被覆板で覆ったもの。

- 金属管及び金属ダクトに収める耐火電線は、電線管用耐火電線(上表参照)を使用する。

- 金属管又は金属ダクト工事に限る。ただし、電動機等の機器に接続する短小な部分は、表中の電線を用い二種可とう電線管工事とすることができる。

- 消防用設備の配線に用いる場合で、耐火性能を有する電気配線シャフトに他の配線と15cm以上隔離して施設する場合以外は、金属管、二種可とう電線管で保護したものに限る。

FA…耐熱A種配線(FA)加熱曲線の約1/8の曲線に従って30分(この時の温度は110℃)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

FB…耐熱B種配線(FB)加熱曲線の約1/3の曲線に従って30分(この時の温度は280℃)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

FC…耐熱C種配線(FC)加熱曲線に従って30分(この時の温度は840℃)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

施設場所及び回路種別ごとに要求される耐熱階級

| 運用場所 | 天井下地、天井仕上材等が 不燃材料以外で造られた 天井裏及び露出場所 |

天井下地、天井仕上 不燃材料で作られた 天井裏※1 |

耐火区画室等 | |

|---|---|---|---|---|

| 回路種別 | ||||

| 電源回路 | 幹線 | FC | FC | FA |

| 分岐回路 | FC | FA※2 | FA | |

| 操作回路 | FB | FB | FA | |

- 天井裏をエアチャンバーとして使用し、天井面に開口又はスリット等がある場合は天井下地、天井仕上げ材等が不燃材料以外で作られた天井裏及び漏出場所とみなす。

- 廊下及び階段は、Faが望ましい。

-

照明器具への配線の接続

- 照明器具位置のアウトレットボックスから照明器具へ至る電気配線の長さは、いんぺい場所では1m前後、露出場所では30cm以内とする。

- 照明器具への配線の接続は直接接続とする。接続に当っては電気抵抗を増加させないように注意し、圧着接続端子、スリーブ、ねじ込み式コネクタ及び端子台等の接続金具によって行なう。

- 電線の接続部分はその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力及び耐熱性能を持たなければならない。なお、耐熱種別の異なる電線相互の接続は、絶縁効力、耐熱性能の低い電線を基準として行なえばよい。例えば、耐火電線とHIVとを接続する場合においては、HIVの絶縁効力及び耐熱性能を持てばよい。

- 上記基準は、各都道府県の条例又は指導により運用が異なる場合がありますので、所轄の消防機関や、建築指導課にご確認ください。

-

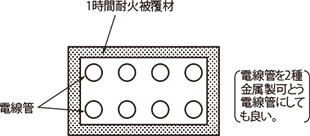

耐熱処理工法の例

金属管配線の耐熱処理工法の例

多条配線の耐熱処理工法の例