照明による発生熱の計算法

照明による発生熱の課題と対策の概要

室内居住者の視的条件を改善するため、照明設備は日進月歩の発展をたどり、光源の発達と経済力の向上、作業内容の精密化に伴って、作業場は高照度になってきています。

このように高照度になってきますと、照明による発生熱が増え、居住者の快適さや冷房負荷の増大等に問題が生じますので、空調照明器具の活用など、照明発生熱をうまく処理して居住性を損なわないと同時に、省エネルギーに有効活用しなければなりません。そのためにまず、照明による発生熱量を求め、次にその発生熱による器具内温度の上昇と、器具内温度を一定に保つための所要換気量を求め、さらに照明によって照らされている被照射物の温度上昇や人体の受ける温熱感について求めてみます。

照明による発生熱量

1.白熱灯による発生熱量

発生熱量は、1W当り0.86kcal/hですから、たとえば白熱電球100Wを1個、1時間点灯したとすると、

100W×1h×0.86kcal/W・h=86kcal

の発生熱量があることになります。

2.蛍光灯やHID光源の照明による発生熱量

蛍光灯やHID光源では、ランプによる発生熱量の他に、ランプを安定に点灯維持させる安定器で消費される熱量も加わります。たとえば、蛍光灯40W2灯を1時間使用しますと、ランプと安定器の両方による使用電力は90Wとなり、

90W×1h×0.86kcal/W・h=77.4kcal

の照明熱量が発生することになります。

3.LEDによる発生熱量

LEDによる発生熱量の他に、LEDを点灯させる電源装置で消費される熱量も加わります。たとえば、LED250形(HID35形相当)照射角34°のスポットライトを1時間使用しますと、ランプと電源装置の両方による使用電力は35.3W※となり、

35.3W×1h×0.86kcal/W・h=30.4kcal

の照明熱量が発生することになります。(※2023年の値)

照明による被照射物の温度上昇

1.温度上昇の計算方法

(1)放射照度と放射強度

放射照度とは、明るさの感じ方とは関係なく、被照射物の単位面積あたりに入射する放射エネルギー量を表わすもので、単位はW/m2

また、ランプの放射強度を表現する場合は、1(lx)当りの放射照度(単位はmW/m2・lx)で表わします。

(2)放射照度と温度上昇

放射エネルギーを受けている物体の温度上昇は、放射照度、物体表面の吸収率、放射率、物体の比率、質量、全表面積、周囲温度、風速など多くの要因によって決まりますので、理論的な計算で求めるのは困難です。したがって、放射照度と温度上昇の関係は実験的に求めるのが最も一般的な方法です。

表1に示すものは、室内で無風条件のもとで100mm×100mmの大きさの試料を床から20cmはなして水平に保持し、真上方向から白熱電球で照射したときの表面の温度上昇を実測した結果をもとに、各種光源の場合の温度上昇を計算したものです。

(3)温度上昇の計算方法

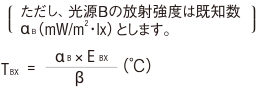

光源Aの放射強度をαA(mW/m2・lx)とし、

物体Xに光源Aで照射したときの

物体Χの表面の照度 EAX(lx)

物体Χの表面の温度上昇 TAX (℃)

としますと、以上3つの値より物体Xを1℃上昇させる放射照度β(mW/m2・℃)を求めますと、

となります。

次に、光源Bを物体XにEBX(lx)で照明したときの物体Χの表面の温度上昇TBX(℃)を計算しますと、

となります。

2.温度上昇の計算例

(1)各種被照射物の温度上昇

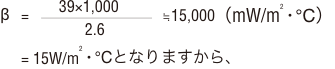

表1より、ハイビーム電球(B S 100V 80W)で、メラミン樹脂化粧板黒に1,000 lxで照明した場合の温度上昇が2.6℃となるとき、同様の条件でLED(広角30° 35W 1,600 lm)を用いて1,000 lxで照明したときの温度上昇を計算します。

ハイビームの放射強度 39(mW/m2・lx)

LEDの放射強度 3.0(mW/m2・lx)となっていますので、

メラミン樹脂化粧板黒が1℃上昇する放射照度は

LED1,000 lxで照明したときの温度上昇は

表1に各種光源による被照射物の温度上昇例を示します。

表1:各種光源による被照射物の温度上昇例

| 太陽光 直射 |

蛍光灯 FL40S・W |

一般 白熱電球 Lw100V 100W |

ハイビーム 電球 BS100V 80W |

LED 広角30° 35W 1600 lm |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 放射強度 mW/m2・lx |

10 | 10 | 57 | 39 | 3.0 | |

|

メラミン樹脂化粧板黒 |

1,000 lxの 温度上昇 |

0.7 | 0.7 | 3.8 | 2.6 | 0.20 |

| 1℃上昇の 照度 |

1,520 | 1,520 | 260 | 390 | 5,000 | |

|

メラミン樹脂化粧板白 |

1,000 lxの 温度上昇 |

0.5 | 0.5 | 3.1 | 2.1 | 0.16 |

| 1℃上昇の 照度 |

1,900 | 1,900 | 320 | 480 | 6,250 | |

|

銅板白0.8㎜ |

1,000 lxの 温度上昇 |

0.5 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 0.14 |

| 1℃上昇の 照度 |

2,120 | 2,120 | 370 | 540 | 7,140 | |

|

ウール厚手黒 |

1,000 lxの 温度上昇 |

0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 0.10 |

| 1℃上昇の 照度 |

2,950 | 2,950 | 510 | 760 | 10,000 | |

|

ベンベルグ白 |

1,000 lxの 温度上昇 |

0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.05 |

| 1℃上昇の 照度 |

5,600 | 5,600 | 1,000 | 1,420 | 20,000 | |

| 1m直下の 照度 |

※1 ― |

※2 340 lx |

※3 120 lx |

※4 6,500 lx |

3,560 lx |

|

(※1) 太陽光直射は、約10万 lx。

(※2) 蛍光灯はランプ単体の場合の照度。

(※3) 一般白熱電球はランプ単体の場合の照度。

(※4) ハイビーム電球は集光形(ビーム角12°)。

(2)油絵の絵具面の場合

一般に絵画などの美術品では、最適保存条件として気温20℃前後、相対湿度40~60%がよいとされています。

いま、20℃、60%の表面温度の条件のものが10℃の温度上昇を受ければ、30℃、34%となり、適正保存条件からはずれます。10℃の温度上昇をもたらす放射照度は、黒色の絵具面で約170W/m2となりますので、黒色の絵具面の温度上昇が10℃となる照度を計算しますと、表2のとおりとなります。

表2:黒色の絵具面が10℃温度上昇する照度

| 蛍光灯 FL40S・W |

一般 白熱電球 Lw100V 100W |

ハイビーム 電球 BS100V 80W |

LED 広角30° 35W 1600 lm |

|---|---|---|---|

| 17,000 lx | 3,000 lx | 4,400 lx | 56,670 lx |

放射エネルギーと人体の温熱感

赤外線が人体に及ぼす作用としては、放射エネルギーを熱として与え、一定量以上の放射エネルギーを皮膚表面が受けると、皮膚表面において温熱感として知覚されます。

●照明の場における放射照度の限界

放射エネルギーによって人体に温熱感を生じますが、実際には、放射エネルギーを受ける人体のおかれた気温や風速によって温熱効果が異なります。

放射照度70W/m2となる各種光源の照度を表3に示します。

照明施設として不快にならない範囲は、室温12~20℃の範囲で実験したデータ(表4)によりますと、50~70W/m2となります。しかし、空調の行われている室内では70W/m2でも、それほど大きな問題を生じないと思われます。

表3:放射照度70W/m2をもたらす照度

| 蛍光灯 FL40S・W |

一般 白熱電球 Lw100V 100W |

ハイビーム 電球 BS100V 80W |

LED 広角30° 35W 1600 lm |

|---|---|---|---|

| 7,000 lx | 1,200 lx | 1,800 lx | 23,330 lx |

表4:人体と放射照度の関係3)

| 条件 | 放射照度〔W/m2〕 |

|---|---|

| 人体が感じうる放射照度 | 10~20 |

| 照明施設として不快にならない放射照度 | 50~70 |

| 室内における暖房 | 125~250 |

| 作業場などの大きな室内の暖房 | 250~375 |

| 屋外における暖房 | 250~500 |

| 特に寒い屋外における暖房 | 1,000 |

| 連続照射に耐えられる放射照度 | 2,000 |

| 連続照射に耐えられる放射照度(光源2800K) | 2,500 |

| 1.4μ以上の放射を除いた電球からの連続した 照射に耐えられる放射照度 |

4,500 |

| 2秒以内しか耐えられない放射照度 | 5,000 |

※室温12~20℃の範囲で行われた実験

(参考文献)

- 1)日本建築学会編 : 建築設計資料集1、丸善

- 2)井上宇市:空気調和ハンドブック、丸善

- 3) 森田政明、山田修 :照明による温度上昇についての二・三の考察 National Technical Report Vol.23 No.4(1977).