看板の照明

看板の照明の考え⽅

屋外広告は⼀般に30〜120m離れた場所の動いている⼈々が⾒るものとして計画されることが多いため、単純かつ明快であることが求められます。⼀般的に、⽂字数が少ないほど、絵が⼤きいほど、⾊彩がはっきりしているほど、背景がシンプルであるほど、そして広告物の特徴が明快であるほど、広告の効果が発揮されます。

屋外広告の照明・サインにおいても設置地域の条例やガイドラインなどを参照し、制限(⾊、明るさなど)がある場合に対し配慮することが必要となります。関連する屋外広告物法は、屋外広告物⾏政における規制の基準を定めており、実際の屋外広告物規制は、地⽅公共団体(都道府県、政令市、中核市、景観⾏政団体である政令市及び中核市以外の市町村)が屋外広告物法に基づく条例、規則等を定めて独⾃に⾏われています。

よって、地域差はありますが、屋外広告物法の運⽤に関するベースは、国⼟交通省が屋外広告物条例ガイドライン1)として、地⽅公共団体への参考に、技術的助⾔として⽰されています。

また近年では、屋外におけるデジタルサイネージ設置事例の増加を受け、環境省の「光害対策ガイドライン」2)に準拠した「デジタルサイネージにおける『光害対策ガイドライン』運用の手引き」3)が発行されるなど光害への意識が高まっていることが分かります。

以下は⼀般論として看板の照明に対する解説を⽰しますが、設置地域の屋外広告における照明に関わる規制やガイドラインの実情に合わせた適⽤が必要です。

1.看板照明の設計ポイント

CIE150:屋外照明設備による障害光規制ガイド(2003)で設定されている看板の平均輝度の最大許容値を表1に示します。

表1:看板の平均輝度の最大許容値※

| 環境区域2) | 環境2) | 光環境2) | 看板の平均輝度の最大許容値 [cd/m2]3) | 例2) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 消灯時間前 | 消灯時間以降 | ||||

| E1 | 自然 | 本来暗い | <0.1 | 50 | 国立公園、保護された場所 |

| E2 | 地方 | 低い明るさ | 400 | 産業的又は居住的な地方領域 | |

| E3 | 郊外 | 中間の明るさ | 800 | 産業的又は居住的な郊外領域 | |

| E4 | 都市 | 高い明るさ | 1,000 | 都市中心と商業領域 | |

- CIE150:屋外照明設備による障害光規制ガイドは2017年に改訂され、新たに「E0(ユネスコのスターライト保護区、DarkSkyのダークスカイ・パーク、主要な光学天文台が対象)」が設けられ、厳しい指針値が示されています。一方で、現在の日本では本記載事項を満たすことは難しいため、環境省の光害対策ガイドラインやJIS Z9126屋外照明基準(2021)ではE0を設けていません。こうした背景から、本章ではCIE150(2003)4)または(2017)5)を項目に応じて参照し分けています。

2.看板照明(外照式)の設計ポイント

屋外広告の中で、塗り看板は⾃発光の電気サインなどと⽐較して、絵や表⽰の塗り替えなどの⾃由度が⾼く、⾃発光表⽰に伴う昼間の電⼒使⽤が不要なメリットがあります。この看板の夜間における⾒え⽅と宣伝効果をより効果的に⽣かすために外照式の看板照明が⾏われます。

表2:⼀般的な看板照明の推奨照度

| 看板表⾯の平均的な反射 | 推奨照度 | |

|---|---|---|

| 周囲が明るい場合 | 周囲が暗い場合 | |

| ⾼い | 500 lx | 200 lx |

| 低い | 1,000 lx | 500 lx |

(a) 適切な明るさであること

照明された看板の⾒え⽅は、同じ明るさの看板でも設置場所の周辺条件によって異なります。看板の背景や周辺の明るさとコントラストをつけて、看板を⽬⽴たせるような明るさにしなければなりません。

また、同時に看板⾯の反射を考慮しつつ、環境に配慮することが必要です。⼀般的な看板の表⾯の推奨照度を表2に⽰します。

(b) 明るさのムラが少ないこと

広告看板は、建築物などの⽴体的なものの投光照明とは異なり、平坦なものであるため、看板表⾯に明るさのムラがあると、宣伝効果を失うばかりでなく、美観をも損なうことになります。看板全体を均⼀に照明することが理想ではありますが、最⼤照度と最⼩照度の⽐(G)の望ましい値は次のようになります。

G≦4

(c) 照明器具の取り付け位置および照射⽅向が適切であること

光源からの直射光や反射光が、看板を⾒る⼈に対してグレアを与えないようにしなければなりません。そのための器具取り付け位置および照射⽅向を、照明器具の配光を考慮した上で適切なものとする必要があります。

(d) 照明器具が看板の視認性を損なわないこと

照明器具は、看板を⾒る際にじゃまにならないような位置に取り付けなければなりません。また、昼間に看板の視認性を損なうような影ができないように配慮する必要があります。

(e) 照明器具の保守・点検が容易であること

照明器具が必要最⼩限の保守しか必要とせず、保守・点検の費⽤を抑えるように配慮する必要があります。また、保守作業は設計照度を満⾜するように適切に⾏われなければなりません。

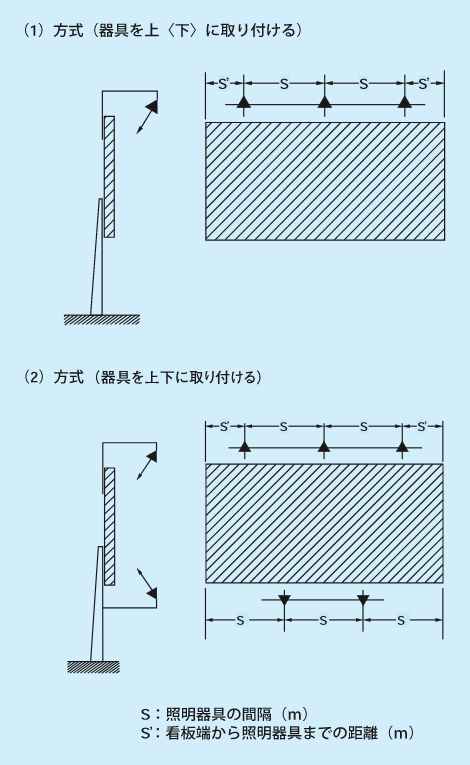

3.照明器具の取り付け位置の設定

照明器具を看板の上側に取り付けるか、下側に取り付けるかにより、次の⻑短所がありますので、これを考慮して取り付け位置を決定する必要があります。

(a) 看板の上側に照明器具を取り付ける場合

- (イ)照明器具が広告を隠すことはありません。

- (ロ)反射グレアが不快感を与えやすくなります。

- (ハ)昼間に照明器具が看板に影をつくることがあります。

- (ニ)照明器具の保守が困難になる場合があります。

(b) 看板の下側に照明器具を取り付ける場合

- (イ)照明器具に広告が隠れることがあります。

- (ロ)反射グレアが最⼩限に抑えられます。

- (ハ)昼間に照明器具が看板に対して影をつくりません。

なお、いずれの場合も交通に影響を与えないよう配慮が必要です。

また、下部から上⽅に照射する⽅向に対しては特に、照射範囲外の天空などへの漏れ光の抑制に配慮します。

図1:光源(器具)の配列⽅式(推奨例)

4.光源の選定

看板照明の光源の選定においては⾊の⾒え⽅も重要な要素であるため、光束維持時間・効率などに加え演⾊性も考慮することが⼤切です。色の見え方を重視する場合には、平均演色評価数Raが80以上の光源を目安とすると良いでしょう。

光色については、看板広告の⾊彩を考慮し、その⾊彩を表現するために適した光色を選択します。⼀般的には、暖⾊系の⾊彩が主たる対象の場合には相関⾊温度の低い光⾊、寒⾊系の⾊彩が主たる対象の場合には相関⾊温度の⾼い光⾊が適しています。

また、看板の広告が頻繁にリニューアルされる場合は、デザインの変更に対応できるように、極端に相関⾊温度が⾼くも低くも無いニュートラルな光⾊を選定したり、⽐較的広い範囲で相関⾊温度の光⾊バリエーションを有するLEDを光源とし、後々の切り替えに対応しやすいような⼯夫を、あらかじめ組み込むこともよいでしょう。

(参考文献)

- 1)国⼟交通省:屋外広告物ガイドライン(改正:令和5年1月5日)

- 2)環境省:光害対策ガイドライン 改定版(2021)

- 3)(一社)デジタルサイネージコンソーシアム:デジタルサイネージにおける「光害対策ガイドライン」運用の手引き(2023)

- 4)CIE 150:Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations(2003)

- 5)CIE 150:Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations, 2nd Edition(2017)