タスク・アンビエント照明

基本的な考え方

「オフィスの照明」の解説で、「全般照明方式」「局部的全般照明方式」「局部照明方式」「タスク・アンビエント照明方式」の大まかな分類とその内容について解説していますが、本項については「タスク・アンビエント照明方式」の考え方について詳しく解説します。

「タスク・アンビエント照明方式」とは、「タスク(作業面)」に必要とされる作業照度を重点的に確保しつつ、「アンビエント(周辺面)」は安全性や快適性に必要な照度で照明する、機能分離型(適所適光)の照明設計手法をさします。

ポイントは、タスク専用の照明手法とアンビエント専用の照明手法のそれぞれが分離されたうえで、これらを融合して最適な視環境を設計することです。手法が分離されていれば、双方の手法を併せ持つ1つの照明器具で対応することも可能です

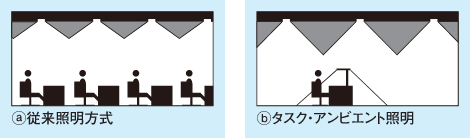

一般的な照明方式である「全般照明方式」はタスクとアンビエントの手法を分けて考えず、天井に均一に配した照明器具によってタスク(作業面)に必要な照度を確保し、それによって得られる光でアンビエント(周辺面)の照明もねていました。図1に「全般照明方式」と「タスク・アンビエント照明方式」の概念図を示します。

図1:全般照明方式とタスク・アンビエント照明方式

設計手法

1.設計のメリット

(1)場所毎の目的に応じた設計(適所適光)

ABW(Activity Based Working:仕事内容や気分に合わせ、場所や時間を自由に選ぶ働き方)の考え方に代表されるように、仕事内容ごとに働く場を作ることを目的としたオフィス設計では、場所ごとに照明条件も異なってきています。具体的には「事務(書類)作業、PC作業、オンライン会議、コミュニケーション(対話)、ミーティング(協議)」などの多様多様な業務に対して、望ましい「作業面の照度、照度の分布、顔面照度、色温度、空間の明るさ感、等」が異なってきます。また、視環境においては作業者個人の好みも存在しますので、作業者が必要に応じて色や明るさを調整できる機能が附随されることも望まれます。

タスク・アンビエント照明方式は作業面(タスク面)ごとに明るさを確保しますので、全般照明方式と比較し、働く場ごとに最適な照度値や色温度を設定しやすく照明条件を個人毎に調整することも容易な方式といえます。

(2)時間毎の目的に応じた設計(適時適光)

同じ場所においても、一日の時間推移ごとに作業内容(会議頻度など)や動作形態(離席率など)が変化します。また、長期的には時代の変化によって使用用途(例:打ち合わせコーナから、集中ブースへの変更)や従業員の特性(年齢や国籍)が変化する可能性もあります。

タスク・アンビエント照明方式は作業面(タスク面)ごとに明るさを設定しますので、時間・季節・時代の変化に追従して照明条件を調整しやすい方式といえます。

(3) 用途に応じた空間印象設計

タスク・アンビエント照明方式は作業面の明るさより作業面周辺の明るさを低く設定するため、全般照明方式とは異なった空間印象を与えます。一般的に、空間に適度な明暗差(光の不均一さ)があると、均一空間とは異なる「落ち着き感」 や「没入感」のある雰囲気が得られることが報告されています。1)2)

図1に、照明条件だけが異なるオフィス空間の比較例を示します。

図1:照明条件だけが異なるワークプレイスの比較例(机上面の平均照度は全て500 lx)

| 全般照明方式 | タスク・アンビエント照明方式 |

|---|---|

|

|

(4)省エネルギー設計

タスク・アンビエント照明方式は、必要なところへ必要な量の光を照射するため、器具効率が同等レベルであれば全般照明方式と比較し省エネとなります。また、離席者のタスクライトは減光や消灯するなどのきめ細かな照明制御運用を採用することによって更に省エネ化が図れます。

<タスク・アンビエント照明による省エネ効果の具体例>

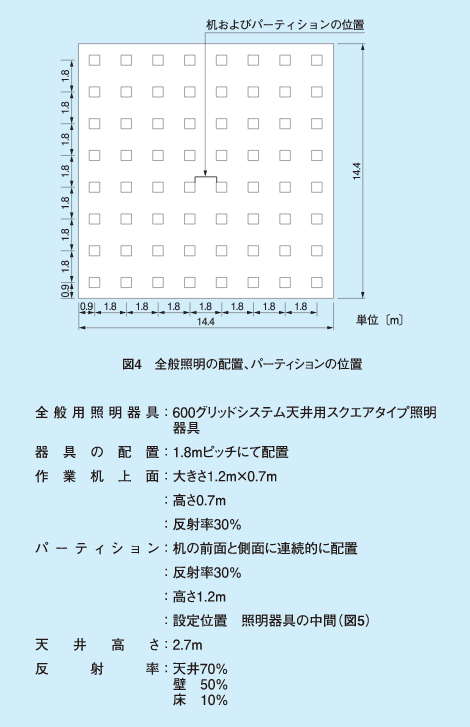

オープンオフィスにおいて、執務作業を目的とした場(コワークエリア)と集中作業を目的とした場(個作業エリア)の分離を行う場合、準個室化された作業エリアにパーティションを採用するケースがあります。この場合、パーティションにより光が遮られるという現象が起こります。

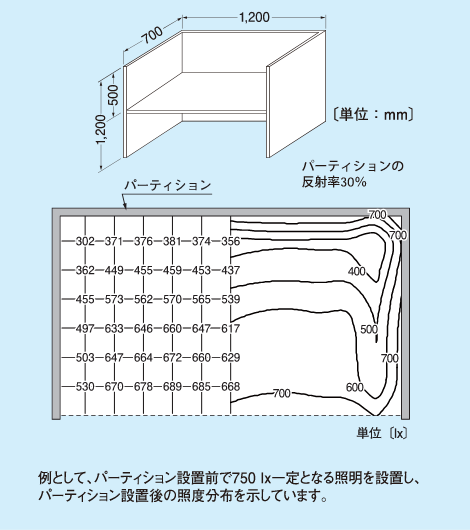

システム天井用器具を設置した空間(机上面平均照度:750 lx)にローパーティションを設置した条件で机上面照度の低下について検討した結果、アンビエント照明(全般照明)による光が遮断されることにより、机上面照度が約50%(最大85%)低下することがわかりました(図2、図3)。

全般照明方式にてこの低下分を補うことを検討した場合、約1.2~2.5倍の設備(光束)が必要となります。タスク・アンビエント照明方式であれば、周辺照度は歩行や安全性に必要な照度を確保しつつ、作業面(タスク面)はその近傍から必要な明るさ分だけの照明を行えばよく、大幅な電力削減効果が期待できます。

図2:全般照明の配置と机(パーティション)の位置

図3:ローパーティションによる照度低下

2.設計手順

タスク・アンビエント照明手法を実現する大まかな手順は以下の流れです。

- 1:エリアの使用用途(内装レイアウトや空間コンセプト)と建築条件(エリアの広さ、天井高さ、反射率、施工制約、等)の確認

- 2:作業面(タスク面)に必要な明かり(照度レベル、色温度)と、周辺面(アンビエント)に必要な照明条件(照度レベル、色温度)の確認

- 3:周辺面(アンビエント)用の照明器具の配置と周辺面の照度検証

- 4:作業面(タスク)用の照明器具の配置と作業面の照度検証

※3と4の順序は入れ替わってもよい。双方の機能を有する器具やシステムなどでは同時並行的に進めてもよい - 5:空間の明るさ感や器具グレアなど、全体印象を確認し調整する

※照明シミュレーターなどを用いてプランニングする場合は、3次元画像や照明評価指標を用いて確認するとよい

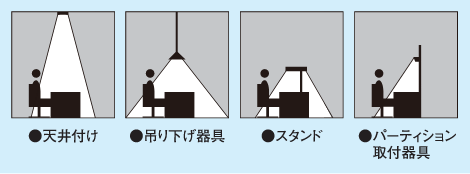

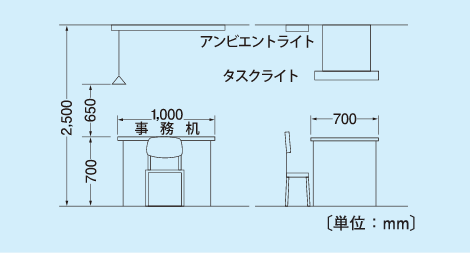

タスク照明に用いられる代表的な器具形態を図4に示します。天井にとりつけられた配線ダクトとこれに設置できるスポットライトや吊下ペンダントを用いて、作業面に必要な明かりを天井電気工事で完結して確保するやり方が主流になりつつあります。

上記以外では、アッパー光を付加してアンビエント照明の要素を有したタスク器具もあります。

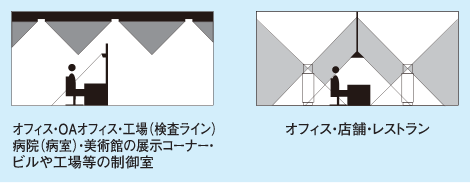

また、アンビエント照明に用いられる代表的な器具と配置は、以下に大別されます。

- a)全般埋込(直付)照明:

埋込ベースライトを低照度で全体エリアに均等配置など - b)全般間接照明:

上方配光型器具を吊下天井照射で全体エリアに均等配置など - c)局部直付照明:

配線ダクト対応ベース照明器具を低照度で周辺エリアに配置など - d)局部壁面照明:

建築化照明器具を壁面間接照射で周辺部に配置など

図4:タスク照明を実現する器具形態

3.設計の留意点

(1)空間用途(内装レイアウト)との適合確認

全般照明方式と異なり、タスク・アンビエント照明方式は作業面(タスク面)に集中して適正な明るさを確保する方式となりますので、照明設計においては作業面の位置や状態の正確な把握が重要になります。いいかえれば、作業面の数や状態(内装条件)によっては全般照明方式(従来照明)の方が効率的・経済的な場合もあり注意が必要です。

タスク・アンビエント照明方式が不向きな主な内装条件は以下の3項目です。

- 1)作業面が不明確:多目的ホールやフリースペースなどで、定まった什器(作業机)の数や位置が設計段階でわからない場合、タスク照明(作業照明)やアンビエント照明(周辺照明)で担保すべき照度の設定が困難になります。

- 2)作業面が頻繁に移動する:用途に応じて座席レイアウトが変更になる会議室などでは、作業面と周辺面の位置関係が頻繁に変わるため、効果的な照明設計が困難です。

- 3)人口密度の高い事務所:座席数が多く作業面が広い事務所では、周辺面の領域が小さくなるため結果的にタスク照明の台数や器具光束が高くなり省エネ効果が得にくくなります。

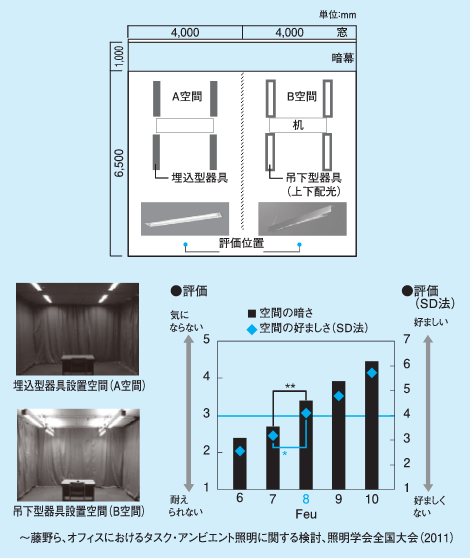

(2)空間の明るさ感の確保

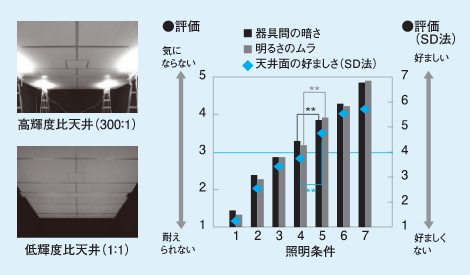

単純にアンビエント照明の平均照度を下げてしまうと空間の明るさ感が損なわれ陰鬱な空間となる可能性があります。パナソニックの評価実験では、空間の明るさ感評価指標であるFeu値が8以上あれば、空間の明るさ感として許容できる状態となっています(図6)。実際の設計では、高齢化や多様性への配慮も加味しFeu10以上での設計をお勧めします。

例えば、汎用的な器具でアンビエント照度を300 lxまで下げてしまうと、Feu値8を下回ってしまいます。そのため、アンビエント照度を確保しつつ天井面も明るくすることができる器具を活用することや、壁面を明るくする器具を併用することによって、明るさ感を確保することが推奨されます(図7)。

図6:空間の明るさ感に対する主観評価実験

図7:空間の明るさ感が異なる部屋の比較と明るさ感を確保しやすい器具の例

| ⼀般の照明器具 | Feuアップ照明器具 | |

| ⼤きな部屋の場合 (天井⾯を明るくする) |

照度:300 lx Feu:6

|

照度:300 lx Feu:8

|

| ⼩さな部屋の場合 (壁⾯を明るくする) |

照度:300 lx Feu:6

|

照度:300 lx Feu:8

|

導光板LEDベースライト

導光パネルを天面から出すことで天井面と机上面への配光を実現し明るさ感を確保

吊下型LEDペンダント

天井へのアッパー光で明るさ感を確保

LEDウォールウォッシャ

壁面照射で明るさ感を確保

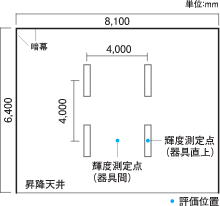

(3)天井面の明るさのバランス

アンビエント照明に天井面へのアッパライト(間接照明)が用いられることがありますが、天井面に光ムラがあると煩わしく不快感を生じる場合があり、極端な明暗差(輝度ムラ)が生じないようにすることが大切です。どの程度の差であれば許容出来るのかを探索したパナソニック評価実験では、天井面における輝度比が「器具直上(最も明るい部分):器具間(最も暗い部分)=10:1」未満であればよいという結論が得られました(図8)。

図8:天井の輝度ムラに対する主観評価実験

| 条件 | 輝度⽐ | 輝度(cd/m2) | |

|---|---|---|---|

| 器具直上 | 器具間 | ||

| 1 | 300:1 | 3,000 | 10 |

| 2 | 100:1 | 1,000 | 10 |

| 3 | 50:1 | 570 | 11 |

| 4 | 30:1 | 400 | 13 |

| 5 | 10:1 | 210 | 21 |

| 6 | 5:1 | 150 | 30 |

| 7 | 1:1 | 55 | 55 |

(4)タスクライトの配置位置

通常、タスクライトは作業面の正面前方に取り付けることが、作業面上に頭影が発生せず照度均斉度も確保しやすいため好ましいといえます。

スポットライトなどの指向性の高い照明器具を用いて天井面からタスク照明を確保する場合は、設置位置を卓上面内の座席前方に配置するとともに、器具グレアを感じさせないよう、極力テーブル面に対し垂直に近い角度で照射します。遠方に設置した器具の光源グレアが気になる場合はオプション部材である「グレアカットフード」を装着します(図9)。

キーボード面での反射特性が高いノートPCが主作業の場合や施工上の理由から正面前方に照明器具が設置できない場合は、均斉度の確保がやや困難にはなりますが、斜め前方からの照射も有効です。

図9:スポットライトによるタスクライト設置例

(5)作業面の範囲と照度分布

作業面(タスク面)内で明暗差がありすぎると暗い場所での物の見え方が損なわれ、視覚的ストレスが高くなる可能性があります。

このため、作業面の照度均斉度を一定範囲内におさえることが大切です。「オフィス照明設計技術指針」ではタスク・アンビエント照明方式における均斉度に関する規定があります。これによると、視作業領域内の均斉度(=最小照度/平均照度)は0.6以上とすることが推奨されます。

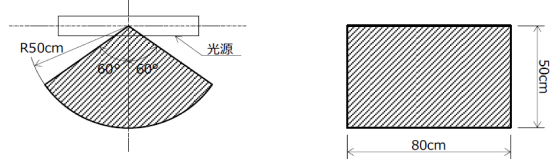

また、執務エリアにおける作業面の領域も定義されており、

- タスク照明に卓上スタンドを用いる場合:扇形形状の前方半径50cmの1/3の扇内

- タスク照明に卓上スタンドを用いない場合:50cm×80cmの長方形内

をその作業領域としています(図10)。実施の照度設計では、一般的な什器寸法(デスク寸法:30cm×Nモジュール)に合わせ、下図より10cm大きめの「60cm×90cmの矩形領域」を標準に設計することをお勧めします。

図10:タスク・アンビエント方式における作業領域(オフィス照明設計技術指針:JIEG-008_2017より抜粋)

(6)作業面近傍の照度

長時間の業務が想定されるエリアでは、作業面内を極力均一となるように設計しつつ、作業面近傍(作業面の横)の照度は作業照度の2/3以上となるようにします。屋内照明基準(JIS Z 9125_2023)において、視覚的ストレスへの配慮の観点から「作業面近傍領域の推奨照度」が規定されています。これによれば、

- 作業領域の照度が750 lxである場合:作業面近傍領域の照度は500 lx

- 作業領域の照度が500 lxである場合:作業面近傍領域の照度は300 lx

となります。

なお、作業面近傍領域とは「作業面を囲む少なくとも0.5mの帯状の領域」とされています。

(7)タスクライトの演色性

「屋内照明基準4)」では、事務所における演色性区分は「高C1」と記載されています。すなわち平均演色評価数(Ra)80以上のLED照明器具を選択することが推奨されます。

(参考文献)

- 1)不破:オフィスにおける光のメリハリ感と作業面照度/周辺面照度の比との関係、令和5年度(第56回)照明学会全国大会(2023)

- 2)上野 、向、不破、川瀬:ワークスペースにおけるタスク・アンビエント照明の活用に関する研究、令和5年度(第56回)照明学会全国大会(2023)

- 3)藤野、矢澤、西村:オフィスにおけるタスク・アンビエント照明に関する検討、平成23年度(第44回)照明学会全国大会(2011)

- 4)屋内照明基準(JIS Z 9125-2023)