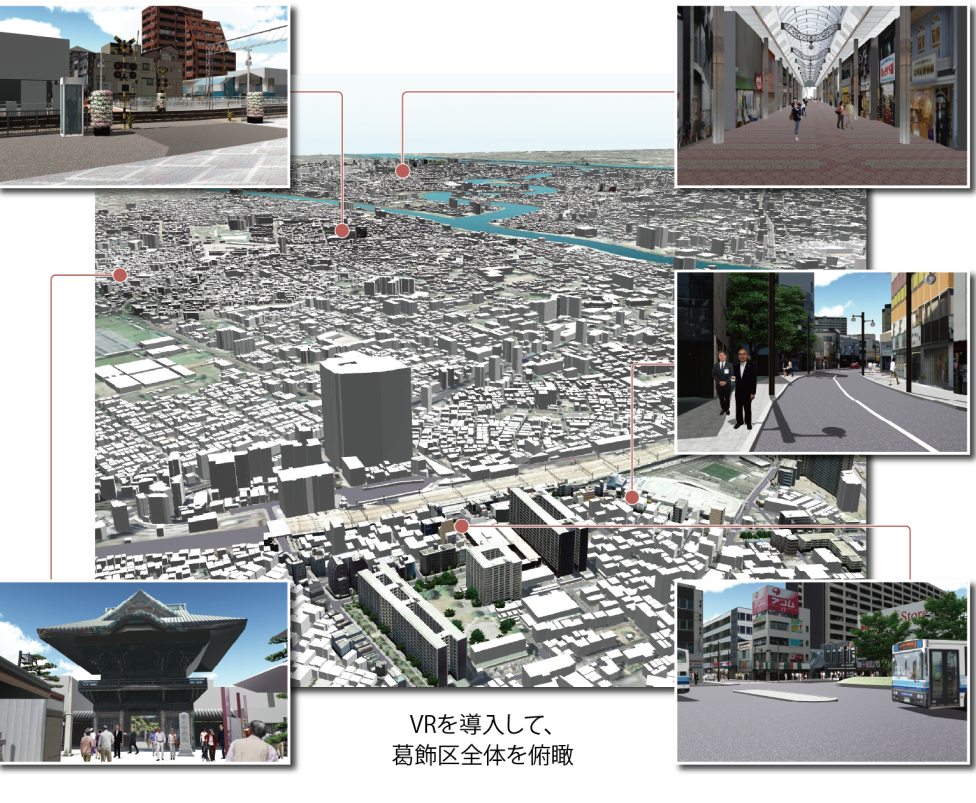

広域データ

葛飾区 多機能VRコンテンツ

区全体の土台となるツールとして、利用者の側に立って形式を統一。

様々な可能性を持った多機能コンテンツとして全庁の事業に活用する。

葛飾区 情報政策課長(当時)

谷口 正 様

VRという土台を導入することで、

葛飾区全体をひとつに俯瞰する

部署やエリアごとに事業を発注すると、それぞれが異なった仕様になる可能性があります。それでは全体的に見ることが難しく、利用者にとっても大きなデメリットです。

私たちは、まちづくりや観光、防災、施設整備などについて、VRというひとつの土台の上に構築しようと考えました。

例えば、防災・減災の観点から浸水被害を見える化する場合でも、VRを土台にすることで、部分、部分ではなく、各エリアが連携した葛飾区全体として、シミュレーションすることができます。

ひとつのツールで複数の事業、街全体での関係性を検討できるのは、非常に便利です。ですが、今までそれができるものがありませんでした。

一度作ってしまうと簡単に修正できない立体模型や一方向からしか見えないパース図、専門家にしかわからない図面など。VRは、そういった従来の手法の改善が必要とされる中で出会った多機能ツールです。

VRを土台として、ひとつの視点を持つことで、いわゆる役所の縦割りの弊害を取り除くこともできると考えています。

VRはITツールのひとつですから、システムを取り扱う情報政策課が中心になって導入しています。逆に、だからこそ全庁的な視点で導入できたとも言えるでしょう。

当然、話を進めていくにあたって調整は必要でしたが、これは苦労というより必要なことだと思います。

VRは多機能コンテンツであり用途をまちづくりに限定しない

そもそも、私たちはVRの用途をまちづくりに限定していませんでした。VRが多機能コンテンツであること、さまざまなものに活用できるということを念頭に置いて、まちづくりはもちろん、防災、観光、施設整備など、さまざまなジャンルで活用できるものとして導入しました。目的を限定してツールを導入する従来の手法とは、スタート位置が異なっています。

VRは葛飾区全体を包括的に、継続的に見ることができるツールです。施設が建ってしまえば模型やパース図はいらなくなりますが、VRであればデータとして残る。VRであれば、葛飾区というひとつのフィールドの上に、どんどん新しいものができていく。次に施設を建て替えるとき、まちづくりを進めるときにも活用できます。VRは一過性のものではなく、継続的な情報資産です。

全庁からのさまざまなアイデアがVRの可能性を拡げる

VRの導入にあたって、全庁説明会を開催しました。そのおかげで、他の部署からも「こんなことに使えないか」という発想が出てくるようになりました。もしかしたら、これまでにない使い方が生まれるかも知れません。私たちもそれを期待しています。

区域全域を三次元化することで、複数の事業を俯瞰し、人の目線で細部が検討できる。

事業と運用のハード・ソフト両面からVRを活用する。

アーケード街や駅前広場など、VRで細部まで検討

葛飾区 都市整備部長(当時)

情野 正彦 様

まちづくりはひとつではない複合的な事業が俯瞰できる

例えば立石地区などは、再開発の単体事業ではなく、連続立体事業があり、都市計画道路などの事業も入ってきます。複数の事業が複合的にどうなっていくのか、それを地域の方に知っていただくのに、今までの個別のパース図では、理解もイメージもしていただけない。

重要なのは皆さまの理解度を上げる、合意を得るということ。VRなら複合的な事業の全景がわかる。街がどうなっていくかがイメージしていただけます。

VRの導入で、庁内合意も非常にスムーズになりましたし、複合的に見ることによって、さまざまな課題を発見することもできました。図面上では判断しづらい使い勝手も、人の視線で見てどんな風になるのかがイメージできます。自分たちの目線で見れば、発注の前に確認できる。気づきや発見がいろいろある。それが非常に大きいと思います。

また、VRは柴又地区のように今の景観を保全することにも役立ちます。民間の更新で周辺がどう変わっていくのか、VRに織り込んで、地域の方と一緒に事前にイメージが確認できる。区全域のVRがあればまちなみや緑の保全にも有効です。

VRを活用し、ハードとソフトが融合した防災・減災を目指す

2018年12月の葛飾区世論調査で、今後特に力を入れて欲しいものとして、48.1%の方が防災対策を望んでいます。VRは、自助、共助、公助それぞれの防災・減災対策に活用できると考えています。

自助は個人の経験に基づいた備えが必要ですが、イメージできないリスクには、実際に、何を備えればよいかわからない。そういったところをVRでうまく説明できればと思います。

共助、地域の助け合いについては、VRで地域全体を俯瞰した避難方法などを検討することができ、地域の防災会議の助けにもなります。

公助では、図面ではイメージしにくい緊急時のスペースの取り方や、迅速なオペレーションを意識した導線など、VRを使って関係機関と一緒にシミュレートできます。

耐震補強や河川の治水対策など、防災・減災事業は地道に進んでいますが、取り組みには一定の時間を要するため、住民の方々と常に完成イメージを共有化していくことが欠かせません。

VRを活用して街全体の安全度が高まっていることを実感できれば、取り組みへの理解、モチベーションの維持に役立つと考えています。

葛飾区 危機管理・防災担当部長(当時)

吉田 眞 様

まちづくり・基盤整備トップへ戻る