スマートビルの新たな可能性と電気設備の役割

-

アーキテクチャ社会実装部

スマートビルプロジェクト

プロジェクトリーダー

島田 太久哉 様 -

スマートビルプロジェクト

専門委員

博士(情報理工学)

粕谷 貴司 様

社会のさまざまな局面で急速にIoT化・AI化が進む今、「スマートビル」という概念が広がりつつあります。

スマートビルとはどのようなものであり、社会にどのようなインパクトを与えるのでしょうか。

スマートビルの普及に取り組む独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)・デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)スマートビルプロジェクトの島田太久哉様と粕谷貴司様にお話を伺いました。

Society5.0※の実現を目指しスマートビル普及の基礎を築く

-

―

IPA・DADCとはどのような組織で、どのような役割を担っておられるのでしょうか。

島田様:IPAは経済産業省の政策実施機関の一翼を担う組織です。国民生活を豊かにしていくことを目的にデジタルの利活用の促進を進めており、政府・教育機関・民間企業の産学官を連携するハブの役割も担っています。その中で、DADCはデジタルを基点に人間中心の新しい社会Society5.0を実現するためのアーキテクチャ設計、いわば未来図づくりを進めています。

-

―

スマートビルプロジェクトの目的と意義について教えていただけますか。

島田様:当プロジェクトではスマートビルのデータの利活用を進めて新しい産業を創出するために、必要なアーキテクチャ設計や協調領域の提案、合意形成などに取り組み、ガイドラインを設定しています。

一方で、いろいろな業界を巻き込み、公益性・透明性を担保しながらデジタルをベースにデジタル完結を目指した新しいエコシステムづくりも進めています。これらの基盤となる母体団体を設立し、スマートビルが今後普及していく基礎を築き、ひいては産業の振興と国際競争力の向上を目指すこと、これがスマートビルプロジェクトのミッションです。

-

―

そもそも「スマートビル」とはどのようなものでしょうか。

島田様:2023年5月に、IPAでは「スマートビル総合ガイドライン」を策定し、スマートビルを次のように定義しました。

スマートビルとは、以下の機能をすべて有するビルである。

①ビル内外のアセットを組み合わせて提供可能な機能を拡張し、新たなサービスの創出や追加が可能

②抽象化されたアセットをもとにサイバーフィジカルシステムを実現し、データドリブンな制御が可能

③ビル間協調を典型とした外部アセットとの連携により、街の構成要素として、より広域にサービスを提供可能にし、多くの関係者に継続的な価値向上をもたらす

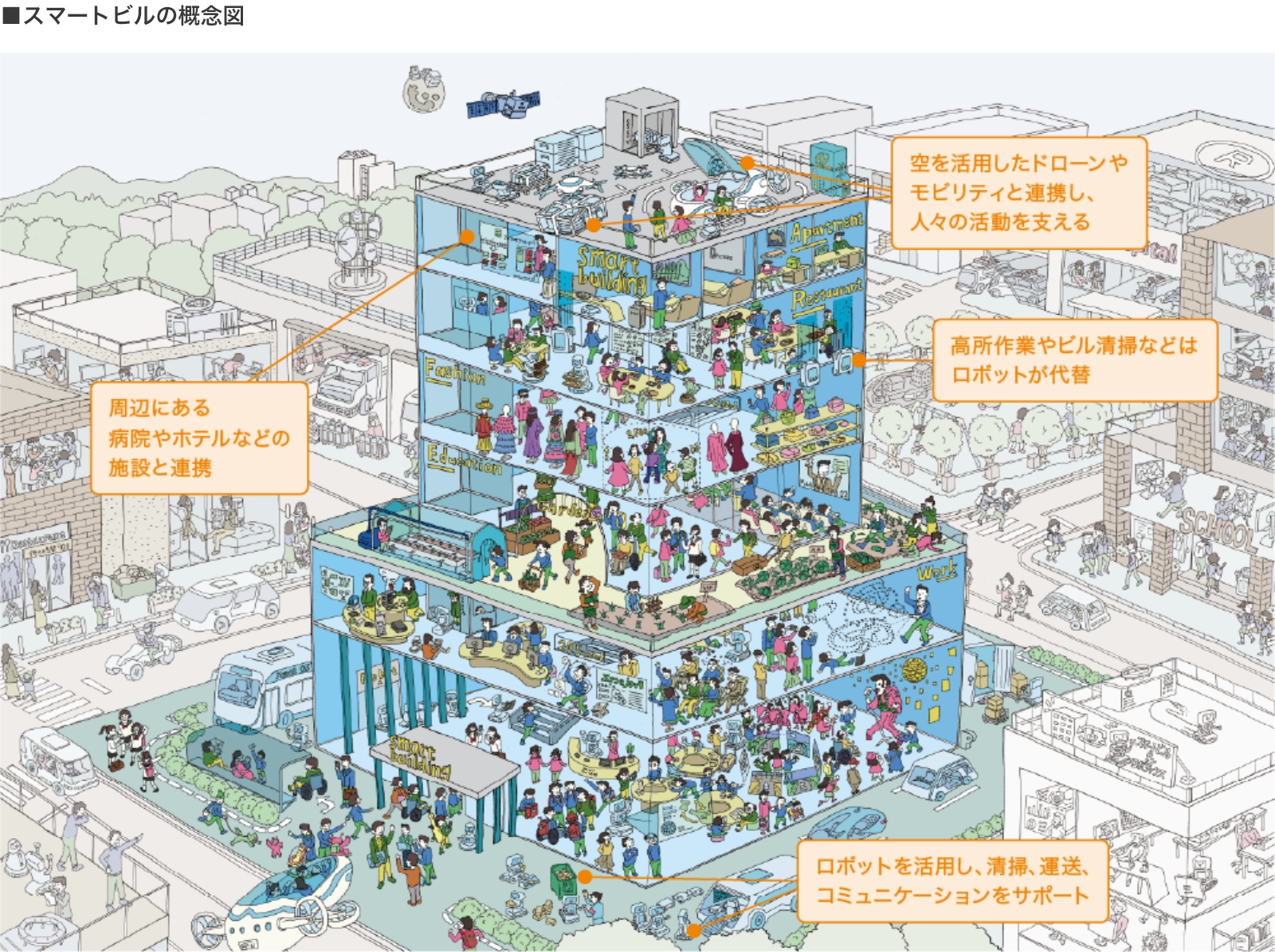

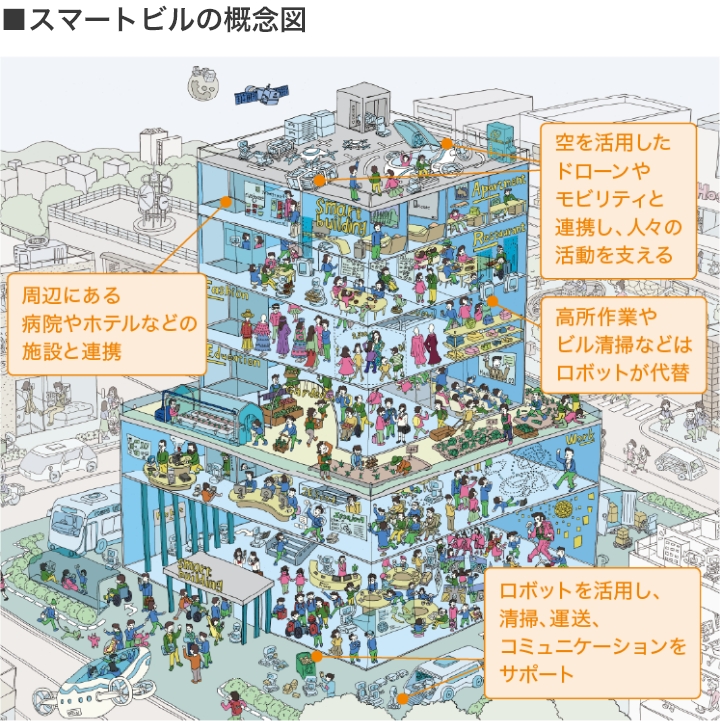

アセットとは、簡単に言えば、データや情報のことですが、これだけではなかなかイメージしづらいので、活用事例をご紹介します。例えば、車いすやベビーカーのユーザーが訪れると、センサやカメラが検知して、エスカレーターの速度を落とし、スロープへ誘導する。配送や警備、清掃などを行う大量のロボットが、ビル内で互いにぶつかることなく協調しあい、サービスを提供できるよう制御する。ビルとビルとが連携し、災害時に帰宅困難者を別のビルで受け入れたり、避難経路へと誘導する。つまり、データや情報を連携させてこのようなことが複合的にできるビルをスマートビルと呼んでいます。

-

―

スマートビルは、ひとにやさしく、また、人手不足を解消したり、レジリエンスも向上することがわかりました。

省エネ化についても利点があるのでしょうか。

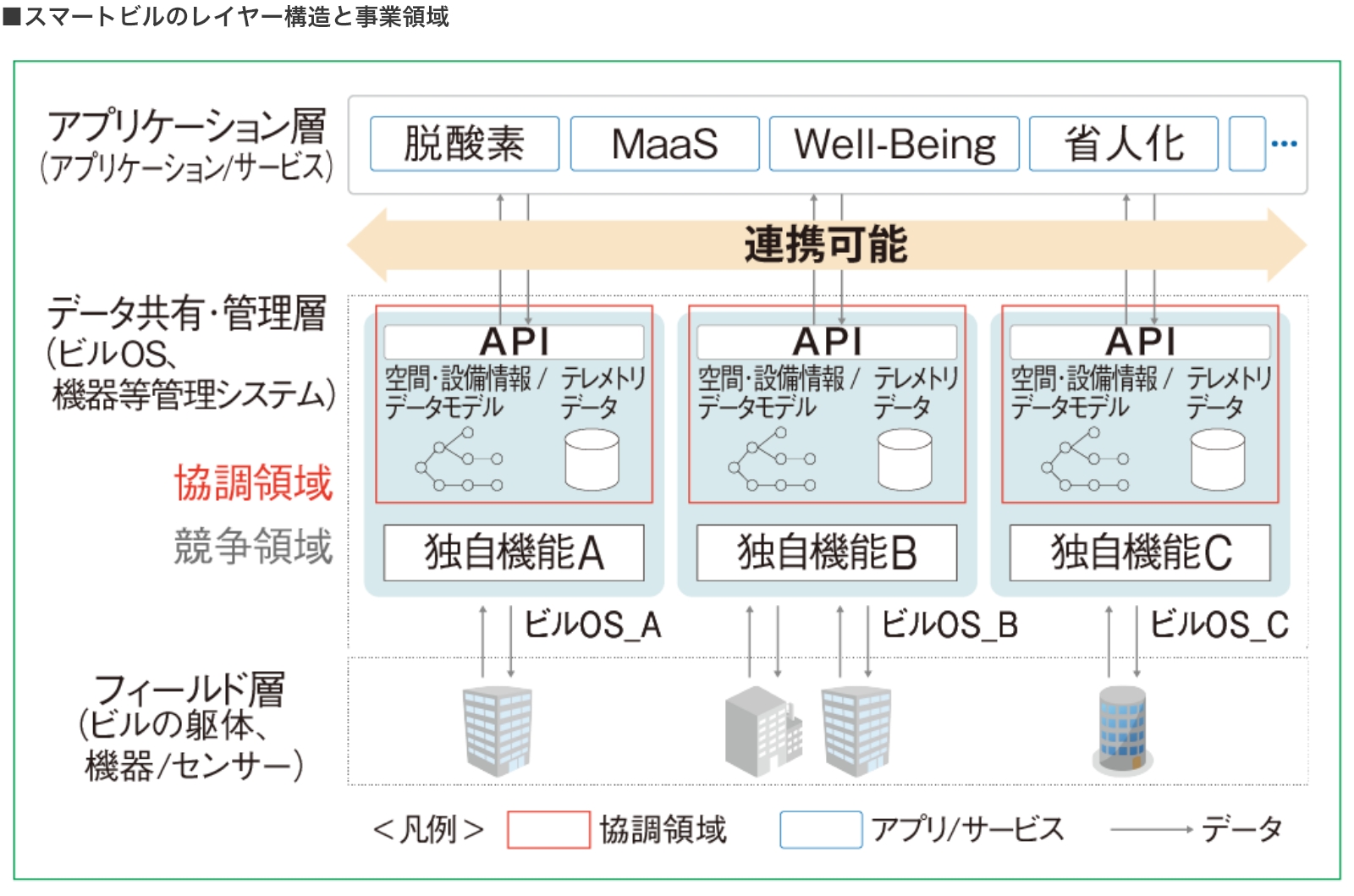

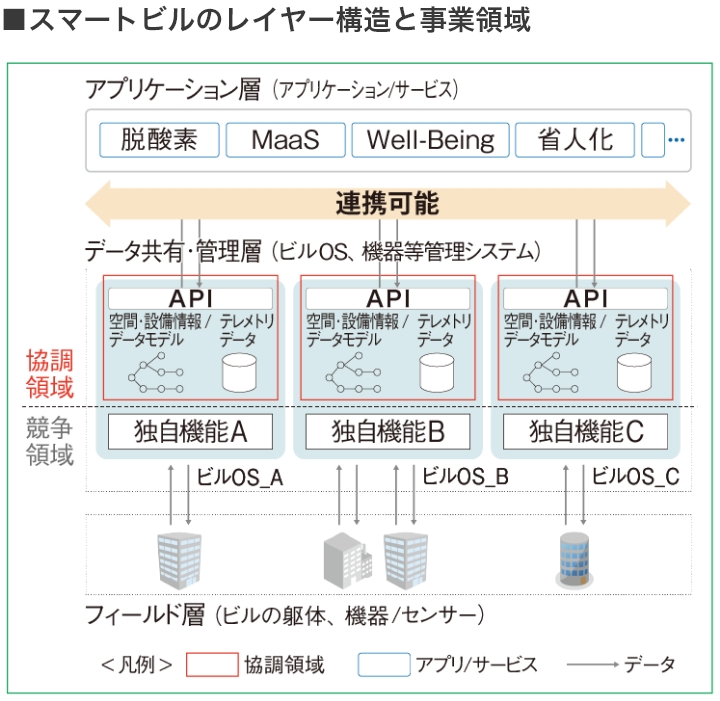

粕谷様:スマートビルのあるべき姿を実現するためには、ビルのデータを連携する基盤であるビルOS(Building Operating

System)が必要です。スマートビルは、アプリケーション、データ連携、フィールドの3領域に分割することができ、ビルOSはデータ連携領域に位置し、協調領域を有してデータの相互運⽤性を担保することで、アプリケーションによるビルのデータ利活⽤を促進します。そしてこのビルOSはビル管理を効率化し、省エネルギーや設備の自動制御を可能にする最新技術です。

オフィスビルの消費電力の約7割は空調と照明によるものですが、ビルOSを取り入れることで、それぞれバラバラに稼働している空調・照明などの設備を一元管理できます。ビルOSは温度や湿度・電力使用量、人流など、ビル内のデータを収集・分析し、このデータをもとに効率的な運用を行えるため、手間をかけることなく省エネ化ができるのです。

※ 政府が提唱する未来社会のコンセプト。サイバー空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会(Society)。IoT、ロボット、人工知能(AI)、ビッグデータ等の先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れることで、格差なく、多様なニーズにきめ細かに対応したモノやサービスを提供し、少子高齢化などの社会的課題の解決をめざす。

海外展開を見据え、データモデルやインターフェースを標準化

-

―

スマートビルを普及させていくために必要なことは何でしょうか。

粕谷様:現在、単独のビルOSや自称スマートビルはありますが、どれも各ビルで自己完結しています。重要なのは、複数のビルがシステムやデータを連携させ、ビルを利用する人に向けてサービスや利便性を提供できるプラットフォームです。その土俵を揃えていくことが必要です。データのかたちが揃っていないと、ビル間で連携できず、システムを作り直すことになってしまいます。ですから、データモデルを建物に合うかたちでしっかり定義することが、業界団体や私たちDADCに求められています。国際的にはすでに取り組みがあるので、国際団体と協調して日本だけガラパゴス化しないように国際仕様を取り入れながら決めていくこと。それにより国内だけで使えるのではなく、海外へ輸出できるものにつながっていくはずです。

また、スマートビルはどうしてもコスト高になってしまいますが、共通仕様があれば、提供コストの低減にもつながり、スマートビルの普及にもつながると考えています。

-

―

異なるシステム間でのデータ連携をどのように具体化していくのでしょうか。

粕谷様:現在、スマートビルの活用事例を集め、それに基づいて標準仕様や技術標準を決めていく活動を進めています。今後、新母体団体が設立された段階で、さまざまな業界の方々と深掘りし、仕様化へとつなげていきたいです。

島田様:スマートビルに関わる業界はたくさんあります。建物そのものならゼネコン、デベロッパー、メーカー。ビルの稼働後なら管理会社、メンテナンス会社、警備会社、清掃会社などのサービス提供業者。省庁や大学関係者の英知も集めたいですし、投資家やオーナーもこの業界横断の新しい団体にぜひご参加いただいて、スマートビルの価値を高めていきたいですね。

また、協調領域が共通になると、スタートアップや異業種企業も参入しやすくなるでしょう。今、私たちがイメージできていない世界の人たちが入って来られて、ともにサービスを提供できれば新産業の創出育成につながります。スマートビルの協調領域を通して、経済成長や社会課題の解決の輪が広がっていくことを期待しています。

-

―

スマートビルの認証制度はあるのでしょうか。

粕谷様:ビル全体を認証する方法もありますし、前述のデータモデルやインターフェースなど個別のコンポーネントを認証し、標準規格であることを保証する方法もあります。私たちが目指しているのは、スマートビルをつくりやすくすること、あるいはインセンティブを付与して認証や表彰につなげること。認証制度をつくることで社会実装が早く進むと考えています。

中小企業や工場・データセンターも

この新たな業界横断の団体に参画を

-

―

新しい母体団体の設立に向けた進捗状況と今後のスケジュールを教えていただけますか。

島田様:これまでに「スマートビルは将来どうあるべきか」などのビジョン検討会や、「どんな機能が必要か」などを検討する普及勉強会を精力的に進めてきた成果を実現するために、 2024年1月に民間企業20数社の賛同を得て、設立準備会がスタートしました。今年11月に発起人会を立ち上げ、年度末には団体を設立する予定です。その間も参加企業がどんどん増え、年内には100社を超えると予想しています。特定の業界のための業界団体ではなく、社会問題を解決するファーストランナーとしてスマートビルを進めていく志を持つ方に団体メンバーになっていただきたいです。

-

―

現在の参加社は大企業が多いですが、中小企業も参加は可能でしょうか。

粕谷様:日本の不動産業界は実は中小のビルが多いので、ぜひ参加していただきたいところです。中小デベロッパーや複数棟ビルを所有されている企業に入っていただき、デジタルを実用化していただくことが理想で、私たちもそのあたりにアプローチしたいと考えています。スマートビルといえばオフィスビルのイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはありません。例えば工場やデータセンターなど人が少ない建物ならロボットをいくらでも走行させられるので、逆に展開しやすいのではないでしょうか。こうした技術や効率性を追求されたい業界の方々ともぜひお話したいですね。

高く貸せる。高く売れる。

スマートビルが当たり前の時代に

-

―

スマートビルが社会や電材業界に与える影響について、どのようにお考えですか。

島田様:今後は人口減少が進み、ビルも、新築ならテナントが埋まるといった時代ではありません。スマートビルでないと入居したくない、購入したくない、そんな社会がやってくるのではないかと思います。今は「スマートビルは高い」というイメージがありますが、普及が進めば標準化・量産化が進みます。スマートビルは高く貸せる、高く売れる。資産価値も上がる。オーナーはスマートビルをどんどんつくりたくなる、という循環が進んでほしいです。

電材業界に対しては、これまで同一メーカーしか連携しなかった電気設備が、どのメーカーでも連携が可能になることが求められますし、自社のシステム以外からも容易にデータが取れることが求められるようになります。流通・施工業界にとっても知識や技術の有無がビジネスチャンスに影響を及ぼすようになってくると思います。

粕谷様:スマートビルはデータが当たり前に取れるビルであり、今まで「人」が整理していたものがすべてシステム連携できる社会です。

海外でのスマートビル市場は、中国などアジアを中心に20%程度伸びています。ところが日本ではほとんど伸びていません。理由の一つは、日本の「人」によるビルの管理能力の優秀さが逆にネックとなっているのではないかと思いますが、少子高齢化が進み、ビル管理に従事できる人材確保が今後難しくなると予想されます。そういった意味で、日本スタンダードをつくって、さらに海外に打って出られる競争力をつけたい。そこに経済産業省も期待しているのではないかと思います。

-

―

最後に電気工事会社様にメッセージをお願いします。

島田様:社会のデジタル基盤は概ね整ってきていますので、今後はその基盤に載ってくるデータをどう利活用していくか、そこから新しい産業をどのように生み出すか、という局面に進んでいきます。スマートビルはその突破口のひとつです。こうしたアプローチにご賛同いただける企業様は、ぜひ私たちにご連絡をいただきたいです。「こんな技術がある」「こんなツールがある」など、私たちが知らない知見をお持ちでしたら、ぜひ教えていただきたいと思います。スマートビルを通じて一緒に新しい社会と新しい「当たり前」をつくっていきたいと考えています。

左:IPA梶原様 中央:IPA島田様 右:IPA粕谷様

お問い合わせはHPをご覧ください。

https://www.ipa.go.jp/CLOSE