住宅の照明

住宅照明の現状と課題

住まいに求められる機能の中⼼は、⼼⾝のリラックス(休息)とリフレッシュ(清新化)で、この⾯で照明の担うべき役割は⼤きいものがあります。

戦後、蛍光灯の導⼊とともに⼀貫して“明るさ”を求め続けてきた住宅照明の発展の跡は、まさに量志向の歴史であったと⾔えます。

しかし、省エネルギーが地球的課題である今⽇において、経済産業省(2009)によれば、⼀般家庭における照明器具の電気使⽤量は、⼀年中稼動している冷蔵庫に次いで第2位の約13%を占めています。各部屋ごとにさまざまな種類の器具が設置されているため、全体の電気使⽤量が多くなっているのです。照明の省エネには、こまめな消灯が⼤前提となりますが、最近ではLEDのように照明器具の省エネ性能も向上し、より便利で快適性の⾼いものも登場しています。

⽣活の舞台とも⾔うべき住空間の、真に快適性を担うべき照明の姿を追求するために、視覚⽣理と⼼理の両⾯から照明の機能が解明され、より快適な照明環境を得るための、ソフト・ハード両⾯からの照明技術の研究開発が進められています。

住まいの照明の質を考える

住宅照明の基本機能は以下の3点です。

①夜間の安全な視⾏動を⽀援する。

⼈・物の存在や通路などの環境を⼗分に視認でき、安全で不安なく⾏動できるだけの最低限の視環境を得ること。

②視作業に対して⼗分な視覚情報を与える。

視作業の種類に応じて、必要⼗分な明るさを得、障害となるグレアや照度ムラを排除し、⾊彩情報のための光⾊を配慮された視環境であること。作業別の. 維持照度についてはJISで推奨されています(表1)が、これは20才程度の健康な視覚を礎にしたものであって、⾼齢者に対しては次節に述べるように、特別な配慮が必要です。

③⼼⾝がリラックスし、リフレッシュするための快適な視環境を与える。

照明の及ぼす⽣理的および⼼理的な影響効果の⼤きさに鑑みて、これを巧く活⽤することは、⼈のサーカディアンリズム(体温、脳波、脈拍、呼吸数、ホルモン分泌などに表われる、覚醒と休息のリズム)に影響を与え、健康的な⽣活リズムと豊かな情緒性を得るのに有効です。

また⽇常的に、照明で美しく演出された空間に⾝を置くことの気持ち良さは⾔うまでもないところです。

良い照明とは、⽣活者ひとりひとりの住まい⽅や、その時々の⽣活シーンに相応した〝あかり環境〟を提供するものであり、しかも現代の社会的ニーズとしての環境保全にも配慮されたものでなくてはなりません。

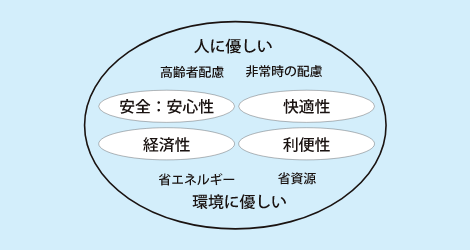

⾔い換えれば「⼈に優しく(快適性の追求)、環境に優しい(エコロジカルな配慮)」というものであるべきです。良い照明の条件をキーワードで⽰したのが図1です。

図1:住まいの照明の基本的要件

表1:JIS照明基準総則(JIS Z9110-2010)に掲載の維持照度

| 照度 (lx) |

居間a) | 書斎、⼦供室、 勉強室 |

応接室(洋間) 座敷 |

⾷堂 台所 |

寝室a) | 家事室 作業室 |

浴室、脱⾐ 室、化粧室 |

便所 | 階段 廊下 |

納⼾ 物置 |

⽞関 (内側) |

⾨・⽞関 (外側) |

⾞庫 庭 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1,000 | ⼿芸、裁縫 | ⼿芸、裁縫、ミシン | |||||||||||

| 750 | 勉強、読書 | ||||||||||||

| 500 | 読書 | VDT作業 | 読書、 化粧 |

⼯作、 VDT作業 |

鏡 | ||||||||

| 300 | ⾷卓、調理台、流し台 | ひげそり2) 化粧2)、洗⾯ |

|||||||||||

| 200 | 団らん、娯楽1) | 遊び、コンピューターゲーム | テーブル、ソファ、飾り棚、座卓、床の間 | 洗濯 | 靴脱ぎ、 飾り棚 |

||||||||

| 100 | 全般 | 全般 | 台所全般 | 全般 | 全般 | 全般 | パーティー、 ⾷事 |

||||||

| 75 | 全般 | ||||||||||||

| 50 | 全般 | ⾷堂全般 | 全般 | ||||||||||

| 30 | 全般 | 表札・⾨標、新聞 受け、押しボタン |

テラス、 全般 |

||||||||||

| 20 | 全般 | ||||||||||||

| 5 | 通路 | 通路 | |||||||||||

| 2 | 深夜 | 深夜 | 防犯 | 防犯 |

それぞれの場所の⽤途に応じて全般照明と局部照明を併⽤することが望ましい。

注

- a)居間、応接、寝室については調光を可能にすることが望ましい。

備考

- 1)軽い読書は娯楽とみなす。

- 2)主として⼈物に対する鉛直⾯照度。

配慮されるべき照明要件

(1)明るさ(照度)

⽣活⾏為の内容に応じて必要な明るさが異なるため、維持照度の⽬安は各部屋ごとにJIS(Z9110-2010)で設定されています。表2に、主要な⽣活⾏為ごとの維持照度を抜き出していますが、⼿芸・裁縫・読書など、細かいものや対⽐の少ないもの、および動くものを対象とした視作業には、特に⾼照度が必要になります。このため、部屋全体を照明(全般照明)するための照明器具とは別に、その視作業範囲だけを照明(局部照明)して必要な照度を確保するための照明器具を設置する〝適所適照″は、無駄なく必要な明るさが得られるだけでなく、それぞれの⽣活⾏為に応じた視環境が形成され、その⽣活⾏為が効果的に⾏えるものになります。

なお、同じ視作業をするにも年齢によって明るさの必要量が異なり、⾼齢になればなるほど⾼い照度が必要となりますがこれは後述します。

表2:⽣活⾏為・場所と必要な明るさ(維持照度)(JIS Z9110-2010)

| ⽣活⾏為・場所 | 照度(lx) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1,000 | 750 | 500 | 300 | 200 | 100 | 75 | 50 | 30 | 20 | |

| ⼿芸・裁縫・ミシン | ○ | |||||||||

| 勉強・読書(書斎・⼦供室) | ○ | |||||||||

| 読書・化粧(居間・寝室) | ○ | |||||||||

| ひげそり・化粧・洗⾯(脱⾐室) | ○ | |||||||||

| 調理台・流し台・⾷卓 | ||||||||||

| 団らん・娯楽・洗濯 | ○ | |||||||||

| テーブル・ソファ・飾り棚 | ||||||||||

|

全般

書斎・⼦供室・勉強室・応接室・台所・家事室・ |

○ | |||||||||

|

全般

便所 |

○ | |||||||||

|

全般

居間・⾷堂・階段・廊下 |

○ | |||||||||

|

全般

納⼾・物置 |

○ | |||||||||

|

全般

寝室 |

○ | |||||||||

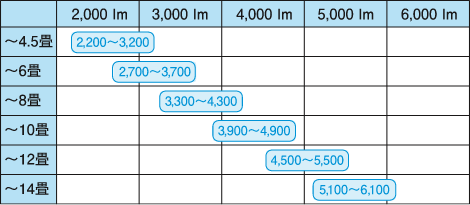

照明器具も部屋の広さに合ったものを選ぶことが重要です。そのために⽇本照明⼯業会から適⽤畳数表⽰基準が出されていますが、LED器具の登場により改訂されています。表3にLEDシーリングライトの適⽤畳数の表⽰基準を⽰します。

表3:LEDシーリングライトの適⽤畳数の表⽰基準1)

(2)明るさのバランス(均⻫度、コントラスト)

(2)-1 部屋内における明るさのバランス

勉強や裁縫などの⻑時間の視作業をするための視環境としては、“⾒やすい明るさ”と“良好な均⻫度”が要件となります。

⼗分な明るさがあっても、視野内に⼤きな明暗差があったり、⼿暗がりを⽣じていたりすると、眼は明暗順応を頻繁に繰り返すことになり疲労を招く要因となるからです。

従って理想的な明るさの対⽐は、

- 作業対象とその周辺との輝度対⽐が3:1以下

- 作業対象とそれより離れた暗い⾯との輝度対⽐が10:1以下

と推奨されています。(アメリカIES)。

ただし、均⻫度が問題となるのは、勉強室・家事室・仕事室のような部屋の場合であって、会話や⾳楽やTVを楽しむ居間のような空間では、均⻫度の良いフラットな印象より、むしろ明暗差によるコントラストをもっと⼤きくしたほうが、変化に富んだ情緒性の豊かな印象となって効果的です。シーリングライトなどの主照明の他に、ダウンライト、ブラケット、スポットライト、スタンドなどの補助照明の活⽤が望まれます。

(2)-2 部屋と廊下および部屋と部屋における明るさのバランス

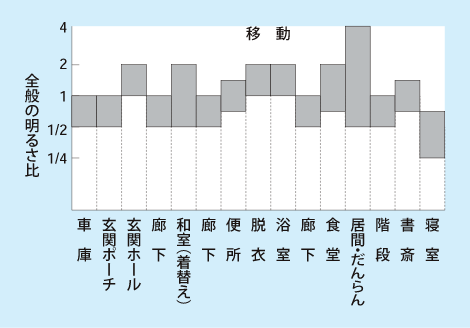

⼈が部屋から廊下へ、あるいは部屋から部屋へと移動する場合、あまり明るさの変化が⼤きいと、眼の感度調整が追随できず、不安感を覚えたり、危険を感じたりすることがありますので、部屋や廊下などの明るさは、その動線に合わせて滑らかに変化するようにする必要があります。

例として、⾞で帰宅した場合、⾞庫から出て着替え、さらに⼊浴し、⾷事を済ませて寝るまでの⾏為に従って、それぞれの場所の明るさの変化の好ましいものの⼀例を図2に⽰します。

図2:帰宅してから2階の寝室に移動するまでの明るさの変化

(3)まぶしさときらめき(グレア、スパークル)

(3)-1 不快なまぶしさ(不快グレア)と、視⼒を阻害するまぶしさ(減能グレア)

太陽を直視したときのように、⽬の明るさの調節範囲を越えた強い光が⽬に⼊っておこるまぶしさのほかに、視野内の平均的な明るさ(⽬が順応している明るさ)に対して著しく明るい部分が視野内にある場合に感じるまぶしさがあります。

⼀般に住宅で問題になるのは後者の場合です。これは、視野全般と特に明るい部分との対⽐が⼤きすぎることが原因であり、例えば昼間まったくまぶしさを感じない懐中電灯の光でも、まっ暗な中では明るさの対⽐が⼤きく、きついまぶしさとなって物を⾒分けられなくなる場合もあります。また、それほどまぶしさが気にならない程度の場合、短時間であれば問題はありませんが、⻑時間になると知らず知らずのうちに影響を受け、眼が疲れたり、不快感を⽣じたりしますので注意する必要があります。

なお、⾼齢になればなるほど眼の⽣理的な問題により、まぶしさは増⼤しますので、⾼齢者の場合はできるだけまぶしさの少ない照明器具および照明⼿法を選ぶことが望まれます。

(3)-2 ⼼地良いきらめき(スパークル効果)

シャンデリアやブラケットなどの適度な輝度がもたらす“きらめき感(スパークル効果)”は、照明空間にいきいきとした印象や⾼級感を与え、明るさ感を⾼める効果もあります。

また、光源のきらめきばかりでなく、電球などの⾼輝度光源の光で照射された物体(ガラス、⾦属、氷等)に⽣じるハイライトも、インテリアがもたらす視覚情報の質感を⾼めるものです。

(4)光⾊(⾊温度・演⾊性)

(4)-1 ⾊温度の効果

光⾊から受ける印象を表4に⽰します。

表4:光源の光⾊と⾒え⽅

| ⾊温度 | 光⾊の印象 | 雰囲気効果 |

|---|---|---|

| >5,300K | 涼しい(⻘みがかった⽩) | クールな雰囲気 |

| 3,300〜5,300K | 中間(⽩) | さわやかな雰囲気 |

| <3,300K | 暖かい(⾚みがかった⽩) | 落着いた雰囲気 |

⼀般に⾼⾊温度の⽩ないし⻘⽩い光は⼈を活性化させ、低⾊温度の⾚っぽい光は⼈を休息的にさせるようです。

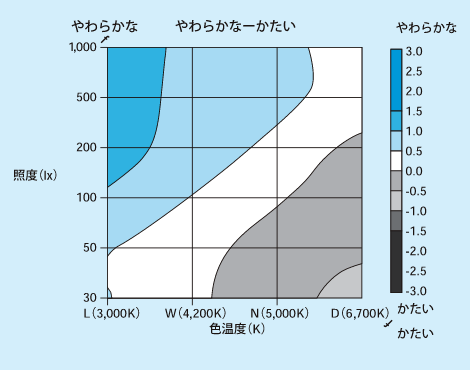

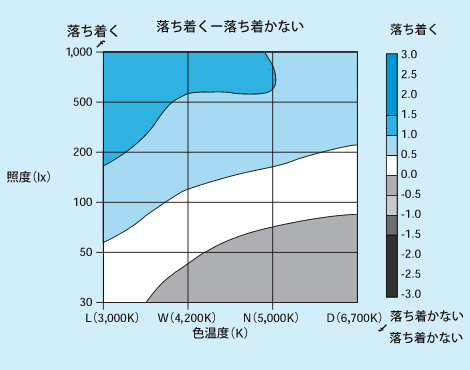

さらに、⾊温度と照度には相性があり、図3に⽰すように、⾼⾊温度の光には⽐較的、⾼照度の⽅が快適と感じ、低⾊温度の光は、⽐較的、低照度の⽅が快適と感じます。

図3:光⾊と照度の関係

(Kruithof,A.A. 1941. Tubular luminescence lamps for general illumination.

Philips Tech. Rev. 6(3), pp.65-73.を元に当社で作成した概念図)

また、図4〜図6は、当社における⼼理評価実験の結果の⼀例です。

図4:暖かい-冷たい

図5:やわらかな-かたい

図6:落ち着く-落ち着かない

(4)-2 演⾊性の効果

“演⾊性”には、物の⾊の⾒え⽅の忠実性を⽰す“忠実演⾊性”と特定の物の⾊をより美しく効果的に⾒せる“効果演⾊性”とがありますので区別しておく必要があります。

⼀般に演⾊性を⾔う場合は前者を指すことが多く、平均演⾊評価数Raが指標として⽤いられます。

また、⼀般的に演⾊性(忠実演⾊性)の⾼い光は、低い光よりも明るく感じる(“明るさ感”が増す)という効果も特筆すべきことです。

(5)反射と陰影(モデリング)

指向性のある光によって⼈や物に⽣じる陰影や、光源輝度の反映として⽣じる物体表⾯の輝度や光沢感は、視環境の質を左右する要因です。

-

反射や陰影が適切であれば、

- ①⼈物の表情が好ましく⾒える。

- ②⾷卓では⾷物が美味しそうに⾒える。

- ③インテリアを構成するエレメンツの素材感や質感が⽣かされ、個性的印象をつくる。

-

①

は適度な暗さの中でソファーに腰掛けた⼈物の顔に、前側⽅からスタンドのセード越しの柔らかな光が射して陰影をつくっている状態等がそれです。(図7)

-

②

は⽩熱灯テーブルペンダントによって⾷卓⾯に⽣じた光溜りで、器や⾷物に⽣じている適度のハイライトや陰影が、視覚に好ましい印象を与える現象です。(図8)

- ③はダウンライトやスポットライトの指向性のある光によって、カーテンや壁⾯、家具、壁装品、各種の置物に⽣じる効果です。

- 反射や陰影が強過ぎると、どぎつく、固い印象を与え、⽇常的な空間に

好ましくないものです。

図7:⼈物のあかり

図8:⾷卓のあかり

(6)⽣活シーンに対応する明かりの変化

(フレキシビリティー)

演劇の舞台では種々の照明が縦横無尽に駆使されて、それぞれのシーンの雰囲気が創られていきます。住まいもいわば⽣活の舞台であり、さまざまな⽣活シーンが織り成されていくのですから、その時々に応じた最もふさわしい照明環境をつくりたいものです。

⽣活シーンを決める要素には、“⽣活⾏為”“⽣活時間帯”“⽣活部位”などがあり、それぞれにふさわしい照明のシーンの構成要素を表5に⽰します。

表5:照明シーンの構成要素

| 照明シーンの構成要素 | ||

|---|---|---|

| ⽣活⾏為によって | ||

| 作業的⾏為 | → | 全般的な明るさ |

| 細かな視作業 | → | 局所的で⼗分な明るさ |

| 休息的な⾏為 | → | 低⾊温度光による適度な暗さ |

| 賑やかな集い | → | 変化に富んだ華やかな明るさ |

| その他 | ||

| ⽣活時間帯によって | ||

| 昼間の補助照明 | → | 外光の届きにくい内奥室や⾼齢者の居室に明るさ感の演出 |

| 初更の照明 | → | 昼間の活動時間の延⻑上にあり、活動的なめりはりある明るさ |

| 夜更けの照明 | → | 照度と⾊温度を低めにして休息的な⼼理効果を演出し、良質な⼊眠に備える |

| 深夜の照明 | → |

寝室からトイレへの動線に沿って、強い光刺激による中途覚醒を⽣じさせない程度の、必要最⼩限度の明るさ (通路部1〜10 lx トイレ10〜20 lx) |

| 早朝の照明 | → | ⾼⾊温度光で明るく、爽やかな環境をつくり、覚醒効果を⾼める |

| ⽣活部位によって | ||

| ⾨、アプローチ、 ポーチ |

→ |

歩⾏の安全、家のサイン、 歓迎の表現、深夜の防犯等の機能 |

| 庭 | → | 歩⾏の安全、鑑賞、深夜の防犯等の機能 |

| ⽞関、廊下、 階段 |

→ |

歩⾏の安全、美観の演出、誘導性の確保、 深夜の適度な明るさ、防災の配慮 |

| リビング、 ダイニング |

→ | 様々な⽣活シーンに対応する多様な表情を持つあかり |

| キッチン | → | 作業時のあかりと残置灯の使い分け |

| 茶の間 | → |

様々な⽣活シーンに対応する多様なあかり、 ⽼⼈室の場合の配慮 |

| 座敷 | → | 華やかさと格調の演出、寝室としての休息感の演出も |

| ベッドルーム | → | やわらかさ、優しさ、上品さと⼼地よい休息感のある暗さ、深夜の配慮、防災の配慮 |

| ⼦ども室 | → | 快活で健康的な明るさ、良質なタスク照明、防災の配慮 |

| 洗⾯所、浴室 | → | 清潔感と機能性の配慮、浴室は休息感の演出も |

| トイレ | → | やさしい明るさによる清潔感、深夜は適度な暗さ 10〜20 lx |

例えば⽞関ホールの場合、⾬の⽇などに暗く陰気になりがちですが、これを補うための“昼間補助照明”として、建築化照明やウォールウォッシャによる壁⾯照明によって“明るさ感”を演出するのが効果的です。それも昼間は⽩⾊ないし昼⽩⾊の光が適当ですが、⼣刻以降は電球⾊に切り替えられれば“夜”らしさの演出になります。

またリビング・ダイニングでは、⾷事の準備、⼣⾷、⾷後の賑やかな家族団らん、TVの観賞、夜更けのくつろぎなど、さまざまな⽣活シーンに対応して、照明もその機能を⼤きく変える必要があるわけです。これは1室1灯⽅式の照明では難しく、1室多灯化が望まれるゆえんです。

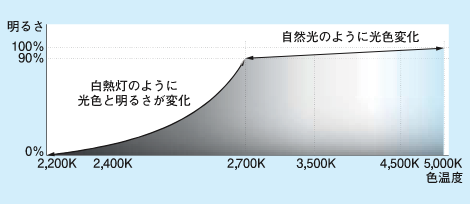

図9:快適な調光・調⾊のバランス

このように多様な⽣活シーンに対応するためのLEDシーリングライトも登場しています。「調光」・「調⾊」・「配光」を組み合わせて、「普段のあかり」、「くつろぎのあかり」、「シアターのあかり」、「勉強のあかり」など、⽣活シーンに適したライティングが楽しめます。

明るさに合わせて⼼地よい光⾊に変化するLED照明も開発されており、暮らしのシーンや気分に合わせて容易に演出ができます。(図9)

(7)使い易い照明設備(利便性、メンテナンス性)

(7)-1 取り付け易さ

天井に照明器具を取り付ける作業は⾁体的負荷の⼤きいもので、その省⼒化は重要な課題です。

引掛シーリングでコードペンダントの着脱が簡単にできるように、近年シーリングライトやシャンデリアにおいても、引掛シーリング応⽤の取り付け機構(カチット⽅式)や、これに類するものが種々実⽤化されています。これらの機構の普及は、取付⼯事を省⼒化したばかりでなく、部屋の⽤途変更や模様替えに合わせて、照明器具の移動・交換を⽣活者⾃⾝で簡単にできるという便利さともなります。(図10)

図10:取り付け易い器具

(7)-2 使い易さ(⽇常操作性)

ランプの点滅は従来、器具に内蔵したプルスイッチ(引紐式)か壁スイッチで⾏ってきましたが、壁スイッチでは切替えができず、プルスイッチはインテリアの美観上の問題がありました。また、1室多灯化が進むと、複数回路の点滅・調光の操作が⾯倒になるという問題が⽣じてきました。より便利で、より⾼度な照明演出のために、以下のような制御システムが活⽤され始めています。

①リモコン(⾚外線搬送式点滅制御機構)

発光ダイオードから発する36.7kHzの⾚外線を搬送波として、点滅や調光の指令コード信号を送り、これを器具や受信⽤アダプタ(リモコンアダプタ)に組み込まれたフォトダイオードで受けて蛍光灯の点滅や段調光の操作、⽩熱灯の点滅や連続調光の操作を⾏わせるものです。

部屋内のどこからでも、居ながらにして照明をコントロールできる便利さは、さまざまな⽣活シーンのあるリビング・ダイニングや、寝室等に重宝なものです。

当社のこの⽅式には、送信器を使わなくても壁スイッチの操作のしかたで順送り点滅ができるような配慮もされています。(1・2スイッチ機能)

②⼈検知センサ(熱線センサ)

⼈体から放射される⾚外線を焦電素⼦で検出するものです。これは複眼のレンズで⾒張っているようなもので、どれか1つのレンズにでも⼊る輻射熱に変化を⽣じれば、検知してスイッチ回路をONします。

逆に⼈が不在の時は、その存在を検知しないことになるので、設定時間後にはOFFされます。

⾨、勝⼿⼝、ポーチ、⽞関ホール、廊下などに実に便利で歩⾏の安全を保証してくれるものですし、寝室のベッドの⾜元などにも重宝です。

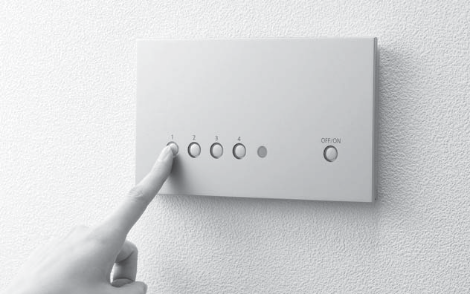

③シーン切り替え(図11)

お気に⼊りのあかりパターンや各あかりの調光を記憶して、いつでもワンタッチでシーン切り替えができます。記憶されたシーンの切り替えは、雰囲気を損なわず、ゆっくり⾃然に変わるようにします。⽣活シーンに合わせて点灯パターンを切り替えると、シーンに適した明るさのあかりだけが灯るので、無駄な電⼒消費を抑えます。

LEDや蛍光灯、⽩熱電球など、回路ごとに接続する負荷を気にせずプランできる住宅⽤ライコンもラインアップされています。

図11:ワンタッチでシーン切り替えができるライコン

(7)-3 メンテナンスのしやすさ

①器具取付位置の配慮

ランプ交換や器具清掃などは、⾼所作業になると危険を伴いますし、特に⾼齢者にとっては、椅⼦や脚⽴に上って作業すること⾃体に危険性があります。

低位置のブラケットの活⽤が望まれます。

⽞関ホールや階段ホール、吹き抜けリビングルームなどでシャンデリアやペンダントを⽤いる場合は、電動昇降装置の利⽤を配慮したいものです。

②分かりやすく簡単なカバー着脱機構

照明器具のカバーやグローブ等は、その取り外し⽅が分かりやすく、かつ簡単でなくてはなりません。特に⼥性や⾼齢者のレベルで吟味された着脱機構でありたいものです。

例えば、浴室⽤のガラスグローブタイプのブラケットの場合、ネジ込み式で外し⽅は分かりやすいのですが、ゴムパッキンが締め付け部に喰い付いてしまって、⼤きな⼒をかけないと外れないというようでは不都合であって、パッキンをシリコンゴムにして、すべりやすくしておくといった、細やかな設計的配慮が望まれます。

③⻑寿命ランプの活⽤

最近ではLED電球が⻑寿命ランプとして注⽬されています。⼀般電球形は約40,000時間、⼩型電球形は約20,000〜40,000時間と⾮常に⻑寿命で、⼀晩中点灯させたり、ランプ交換が難しい場所に設置する場合にも提案できます。

(8)安全・安⼼の配慮

これは⽇常的な安全性の確保と、⾮常時の安全への備えといった両⾯があります。

夜間の⾏動に必要⼗分な明かりの確保を、主要部位について述べます。

①⾨、アプローチ、ポーチ、庭まわり

近くに街路灯などがない場合は相当に危険な部位です。特に段差のある所や路⾯の凹凸などが、明瞭に視認できるように明かりを配置しなければいけません。またこの部位の照明には、暗くなると⾃動的に点灯する「明るさセンサ」付の器具か、⼈が近づくと⼈体の⾚外線に反応して点灯する「⼈検知センサ(熱線センサ)」付の器具が便利です。(図12)

防犯のためには常夜灯の役割が⼤きくなりますが、これには省エネルギーの点で蛍光灯が有利であり、コンパクト蛍光ランプの電球⾊のものを⽤いた器具が主流となります。また常夜灯ではなく、⼈検知センサを利⽤したスポットライトで、闇に乗じて忍んで来た泥棒に対する撃退効果のあるものもあります。(図13)

図12:⼈物のあかり

図13:⾷卓のあかり

②階段、廊下

住宅内で、とりわけ⾼齢者にとって、最も危険な部位は階段で、踏み外しなどによる転落事故も多く、照明の劣悪さがその⼀因となっている可能性もあります。例えば明るさについては、JISの照度基準では30〜75 lx程度を確保したいとしていますが、実際には30 lxに満たない場合が⼤部分であり、中には殆ど光のあたっていないステップもあり、そこを慣れと勘に頼って移動しているという、極めて危険な状態も⾒受けられます。

階段の照明では特に、昇り初めと降り初めのステップがはっきりと視認できることがポイントです。従って、必ず階段の上部と下部の両⽅に60W程の器具を1台ずつ配置し、ステップ途中には⾜元灯を3台ほど設けてください。

廊下もまた⾜元灯(5W程度のもの)を2〜3mの間隔で配置し、真夜中は天井灯は点けなくても、⾜元灯だけで歩⾏できるようにしたいものです。なぜなら完全に暗順応した眼には、天井灯の明るい照明は強い視覚刺激となって、覚醒作⽤をもたらすからで、トイレに通う回数も多く、睡眠深度の浅い⾼齢者には特にこの配慮が不可⽋です。

③寝室

カーテンなどで⼗分に遮光された寝室は、常夜灯がなければ暗⿊に近くなります。就寝中は少しでも光のあることを嫌う⽣活者に対しては、⼈の動きを検知して灯るセンサ付の⾜元灯が便利です。ベッドから⾜を降ろすと灯るようにセットしておくと便利です。(図14)

図14:⼈物のあかり

⾼齢者配慮の照明

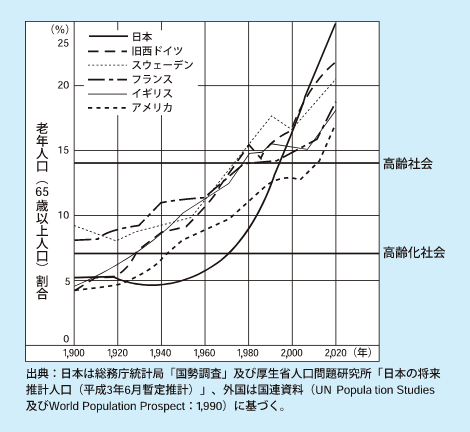

⽇本の⾼齢者(国連の定義で65才以上)の⼈⼝⽐率は、平成7年に遂に14%を超えて“⾼齢社会”に突⼊しました。そして図15のように、2020年には4⼈に1⼈が⾼齢者になるという“超⾼齢社会化”が急速に進んでいます。

このことは私達が⾼齢者問題を他⼈事として⾒るのではなく、⾃分のこととして考えるべき時代が到来したことを意味しています。

家造りにおいても“⾼齢者配慮”はあたりまえのこととなり、照明計画もまた然りです。家庭で過ごすことの多い⾼齢者にとっては、住まいがいかに安全で、安⼼して過ごせ、健康的で充⾜感のある⽣活の場となっているかは⼤変重要な問題です。そして照明の機能が、⽣理的にも⼼理的にも極めて⼤きな影響効果を持つものであることに鑑み、その照明要件を以下に述べます。

図15:欧⽶先進国と⽇本の⽼年⼈⼝割合

(1)視覚機能の低下と、配慮すべき照明要件

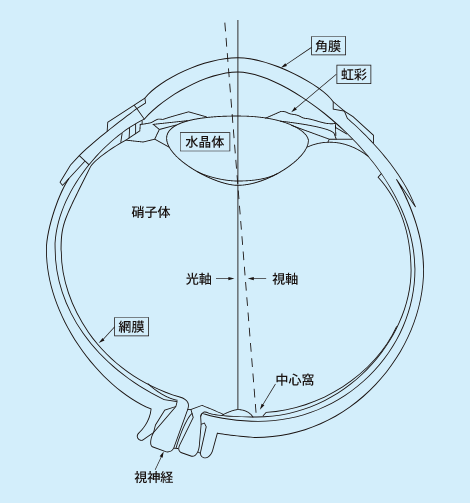

図16は⼈の眼球の構造ですが、これらの組織に加齢による様々な⽣理変化が⽣じて、視⼒や⾊覚などの視覚機能低下の原因となります。

図16:眼球の構造

-

①

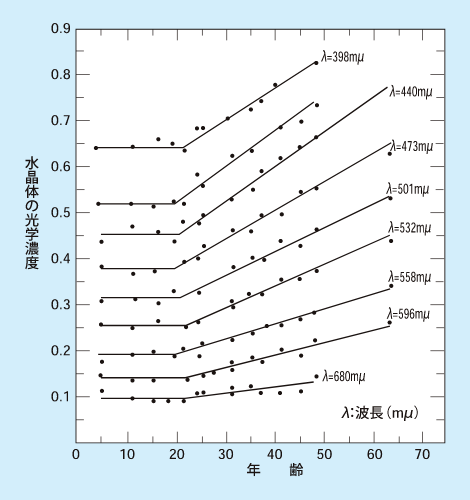

⾓膜や⽔晶体などの透明組織に⽣ずる濁りや⻩変は、眼球内での散乱光の増⼤や、⼊射した光の分光透過特性の変移を⽣じ、眩しさを感じやすくなったり2)、⾊差を識別する能⼒の低下をもたらします。図173)でわかるように、短波⻑の光に対する感度低下が特に⼤きく、低照度下での⿊地に⻘⾊の⽂字などが極端に⾒にくくなったり4)、⻘から⻘紫系の⾊の識別⼒が低下します5)。そのため、⽤途⽬的に応じて光源の選択を考慮する必要があります。

例えば、グラビア写真などを観賞するには、電球よりもパルック蛍光灯昼⽩⾊が有利ですし、机上⾯に2,000〜3,000 lxを得るような⾼照度形のスタンドでは、⽐較的に⾔えば電球⾊のほうが眩しさが少なくて好ましいものです。

また眩しさを防ぐためには、視野内に⾼輝度光源(ランプや器具)を置かないようにする配慮が必要で、グレアを⽣じないような照明⼿法や照明器具を選択する必要があります。

図17:年齢による眼の分光透過特性

-

②

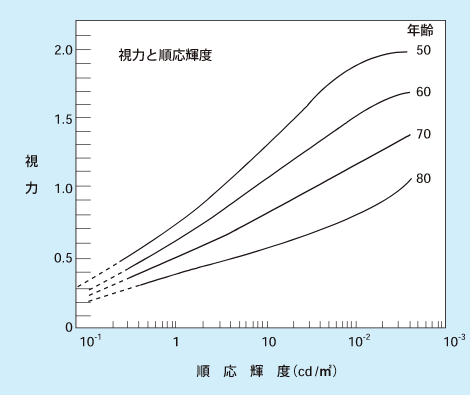

網膜上の視細胞の減少や、⽔晶体の濁りなどで視⼒が低下しますが、照度を上げることで視⼒向上を図ることができます。(図18)6)

なお、図18の横軸の値(輝度値)のおよそ4〜5倍が誌⾯の照度に相当します。

図18:照度と視⼒

-

③

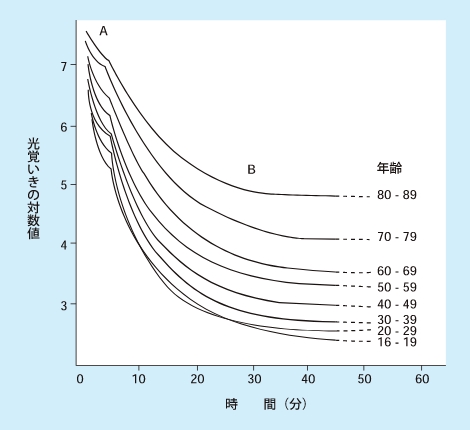

暗順応の順応速度が遅く、かつ順応の弁別閾(僅かなコントラストを識別できる限界値)も若年者の10〜100倍の刺激が必要となり、若年者のようには暗さに順応しきれず(図19)7)、明るい部屋から急に暗いところに移動した時などに問題を⽣じます。そこで動線に沿っての明るさ変化が障害とならないように配慮しなければならず、これを照明における「バリアフリー」と呼ぶこととします。

図19:年齢による暗順応特性

(2)⾼齢者のための推奨照度

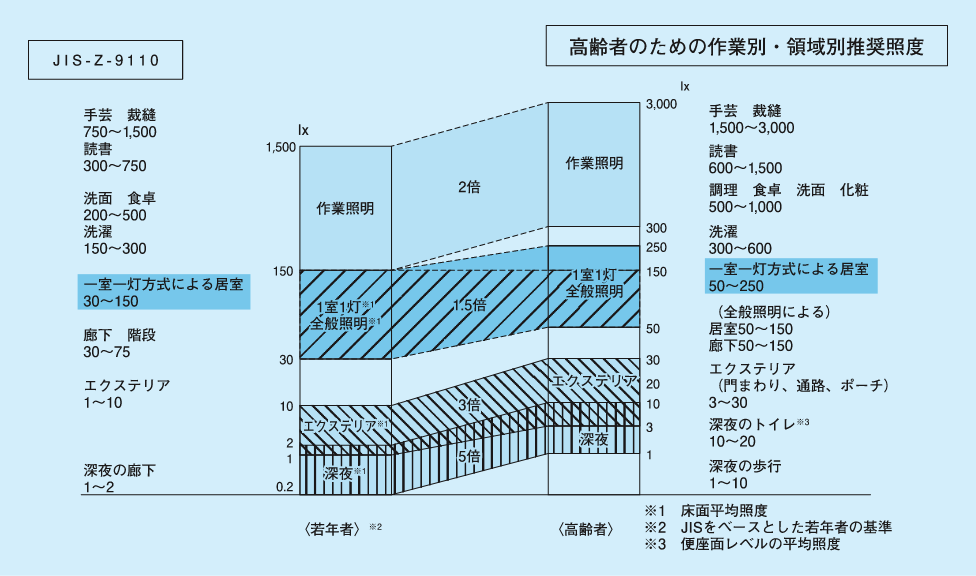

前述のように⾼齢者は若年者よりも⾼い照度を必要とします。どの程度が適当であるかについては、CIE(1975年)では全般的に若年者の2倍程度を、照明学会の「新時代における照明の調査研究(1984年)では、作業照明についてのみ提唱して、若年者の1.5倍程度としています。しかしこれでは曖昧すぎるので、こうした知⾒に我々の新たな実験成果を加えて、個々の⽣活⾏為に則して推奨照度を設定したものが図20です。(当社案)

図20:若年者と⾼齢者の推奨照度

⾼齢者推奨照度の構成は次のとおりです。

①作業照明領域(300〜3,000 lx)

主として視作業の領域であり、若年者の2倍程度を⽬安とする。

②全般照明領域(50〜150 lx)

⾼齢者であっても、細かな視作業以外の⽣活⾏為においては、通常の明るさがあればとくに問題はなく、省エネルギーの観点からも、作業照明としての局部照明の併⽤を前提とした全般照明の領域では、特に差異を設ける必要はない。ただし廊下や階段などの推奨範囲では、⾼めの値を⽤いることにしたい。

③1室1灯の照明⽅式による居室の場合(50〜250 lx)

⼀般的な和室のような1室1灯の主照明⽅式の場合は、作業照明を兼ねるので全般に明るくせざるをえず、平均照度で1.5倍を⽬安とする。

④エクステリア照明領域(3〜30 lx)

⾨、通路、ポーチなどエクステリアの領域は、⾼齢者にとっては暗くてハンディが⼤きく、かつ危険性も⾼いので、若年者の3倍を⽬安とする。特に明るい室内からの出⼝であるポーチや勝⼿⼝などは、バリアフリーの観点からも20〜30 lx程度の⼗分な明るさが確保できるように配慮したい。

⑤深夜照明領域(1〜10 lx)

深夜の寝室から廊下、トイレに⾄る動線上の明るさは、若年者の5倍程度を⽬安としたい。⾼齢者の多くは睡眠深度が浅く、トイレに通う回数も多い。その際、活動時間帯と同じ明るさに曝されると、光刺激によって覚醒してしまうことがあるので、これを避けねばならない。その閾値は30 lx辺りに在りそうである。それゆえ深夜(睡眠時間帯)の明かりは、トイレなどへの通⾏と、トイレ内での視作業に必要な最⼩限度の明るさ、もしくはこれに安⼼感を加味した程度のものに抑える必要があり、⾼齢者による実験によってこれを求めると、歩⾏のためには1〜10 lx、トイレは10〜20 lx程度が好ましいレベルである8)。こうした明るすぎない明るさ、言わば深夜モードの明るさをどのようにして得るか、その実現手段は重要な課題となっています。

(3)⼼の健康のために配慮すべき要件

在室時間の多い⾼齢者が不安感や孤独感に陥ることなく、できるだけ快活に過ごせるように、また孫や友⼈達も集いやすい快適で楽しい雰囲気を演出するように、照明を配慮します。

-

①

昼間の補助照明を設けること

部屋の奥が暗いと気分が沈みがちになります。⽼⼈室やリビングルームの奥の壁⾯にウォールウォッシャやダウンライト、ブラケットなどを⽤いて“明るさ感”を演出するのが効果的です。

また、⾬天などで暗い時は明るい主照明を点灯すべきです。これらの昼間に灯す照明の光⾊は“昼⽩⾊”が適当で、電球や電球⾊は異和感のあるものです。 - ② ⼣刻から初更にかけての照明は、できるだけ明るくすることです。ただし、空間全体をフラットに明るくするより、明暗のある明るさで、効果的に“明るさ感”を演出するほうが、情緒性と省エネルギーの両⾯で好ましいものです。

- ③ 出窓やニッチに照明を設け、絵画や置物にスポットを当てるなど、局部照明を活⽤して明暗の変化に富んだ美しいインテリアをつくりたいものです。

- ④ ランプの光⾊を選びます。⼀般には⾊温度の⾼い⽩っぽい光のほうが、明るいと感じる⼈が多いようです。電球⾊蛍光灯を⽤いれば、照度は昼⽩⾊(パルック⾊)と同等に明るいのですが、明るさより落着いた感じややわらいだ感じが強く、眼にも優しい視環境となります。また蛍光灯を⽤いる場合は⾼演⾊性のものを⽤いると、肌⾊や⾷物などを美しく⾒せるだけでなく、明るさ感が増すという効果がありますので、三波⻑形(パルック蛍光灯)を⽤いたいものです。

- ⑤ 様々な⽣活シーンに対応して変化する照明とすることが必要です。画⼀的でない照明は、⽣活に変化と潤いを与えます。変化を楽しむためには、簡単な操作でシーン切替えのできる制御システムを⽤いる必要があります。

基本的な照明⼿法と効果

(1)照明⽅式

部屋の照明の⽅式は、主に次の3つの照明⼿法で構成されます。

(1)-1 タスクライティング

本・新聞・⼈の顔などの視対象物ごとに、狭い範囲を個別に照明する⽅式で、⽣活⾏為に合わせて使いやすいように配置し、光を有効に活⽤する⽅法です。たとえば、読書や調理・⼿芸・裁縫・洗顔など、作業に近い機能的⾏為を⾏うときに⽤い、視対象物が⼗分に⾒え、⻑時間細かい作業を安全に効率よく⾏えるようにする照明⽅法です。

さらに、この照明を全般照明の中に付け加えることにより、部屋内の明るさに変化がつき、平板な雰囲気をやわらげることができます。

(1)-2 アンビエントライティング

この照明は、視対象物だけを照らすのではなく、天井・壁・床など、視対象⾯も含めた周辺全体を照明する⽅式で、部屋全体の雰囲気や快適性を左右するものになります。

部屋全体を照明することにより、部屋内での移動がしやすくなるのはもちろん、視対象物とその周辺との明暗差を低下させることができます。そのため、視線の移動によって⽣じる明暗差による眼の疲労を防⽌することができます。

(1)-3 アクセサリーライティング

部屋の雰囲気を演出するために⽤いられる照明で、部屋内の⼀画に設けられた額や⽣花をスポット照明で照らしたり、壁⾯に装飾性のあるブラケット(壁付灯)を設置したりして、⽬の注視点を設ける⽅法です。

(2)配光分類と照明効果

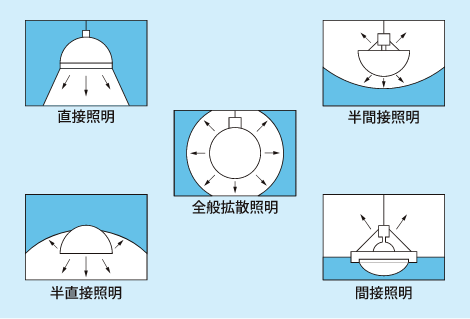

照明の⼿法としては、図21に⽰すように、5つの配光分類(光の出⽅)で表わすことができます。

直接照明は器具から出た光で直接に視対象を照らすもので、効率が⾼く陰影がつきやすくなりますが、まぶしさの原因となることもあります。⼀⽅、間接照明は器具から出た光をいったん天井や壁で反射・拡散させて照明する⽅法なので、まぶしさがなく柔らかな雰囲気となりますが、陰影のない平板な雰囲気となる場合も多く、効率が低くなります。その他、半直接照明や全般拡散照明および半間接照明があり、これらはこの2つの中間に位置する照明⽅式の分類になります。

部屋の照明には、これらの配光で分類される照明を、⽣活⾏為に合わせて適当に組み合わせて使⽤することにより、光と影の調和による⽴体感やゆとり、および効率の良い明るさ等が得られることになります。

図21:配光による照明⽅式の分類

光源の選択

ある部屋にどんな光源が適するかを決めるには、それぞれの光源の特徴(表6)を総合的に判断して選択します。使い分けの簡単な⽬安として次のことが⾔えます。

- 点光源は⽴体感や陰影、つやなどの表現に優れ、料理をおいしく⾒せたり、団らんの雰囲気を盛り上げるのに効果的です。

- ⾯光源は、やわらかな光が拡散しますので広範囲の照明に適しています。まぶしさも少なく、⼿暗がりになりにくいのも特徴です。

- LED電球は⼀般電球やミニクリプトン電球などと⽐べて消費電⼒は約1/4〜1/6となります。⾮常に⻑寿命のためランプ交換しにくい場所にもお勧めできます。また、点滅に強く、スイッチONですぐに明るくなります。

- LED照明器具は、LEDと回路が⼀体構造となった照明器具で、省エネやコンパクト性、⾼機能などの特⻑を活かした製品があります。調光・調⾊が可能なシーリングライトなども登場しています。

表6:光源の特徴の⽐較

| ⽩熱電球 | コンパクト形蛍光灯・ 電球形蛍光灯 |

蛍光灯 | LED電球 | |

|---|---|---|---|---|

| ランプ | 点光源で光の制御が容易 | 点光源に近く光の制御が やや容易 |

線光源で光の投光、 集光がむずかしい |

点光源で光の制御が容易 (種別により広がりが異なる) |

| 形 | コンパクト | コンパクト | ⼤きい | コンパクト |

| 光⾊ | 温か味がある | 多種 | 多種 | 多種 |

| ⾊の⾒え⽅ | 良い | 良い | 多種 | 多種(⽐較的良い) |

| 点灯までの時間 | すぐつく | ※すぐつくものが多い | ※すぐつくものが多い | すぐつく |

| 寿命(時間) | 短い(1,000〜2,000h) | ⻑い(5,000〜10,000h) | ⻑い(5,000〜12,000h) | ⾮常に⻑い (⼀般電球タイプ40,000h) |

| 効率 | 低い | ⾼い | ⾼い | ⾼い |

| ※※電気代 | ⾼い | 安い | 安い | 安い |

| 発熱 | 多い | 少ない | 少ない | 少ない |

| 点灯状態 | 陰影がつき、⽴体感が強調され、 つやも適度につく。 |

全体が明るくなり 光の制御もできる。 |

全体が明るくなるが平板になる。 まぶしさは少なくやわらかな光。 |

⽩熱電球に近いイメージである が、全⽅向が明るいタイプと下 ⽅が明るいタイプがある。 |

| 価格 | 安い | ⾼い | ⾼い | ⾼い |

| 照明器具のデザイン | 多様に展開できる | 多様に展開できる | 限定される | 多様に展開できる |

※スイッチを⼊れるとすぐに点灯する⽅式があります。

※※蛍光灯、コンパクトな蛍光灯は同じ明るさなら、消費電⼒は⽩熱電球の約1/3〜1/4ですみます。

空間スタイルコーディネイト

インテリア空間では住まい全体の調和を考えて、家具や内装部材をコーディネイトすることで、住む⼈の暮らし⽅や好みに応じた機能や⽤途を明確にし、それに基づいたインテリアを構成することが重要です

あかりも同様に、照明器具の形態だけでなく、光源の種類・明るさ・配光(光の出⽅・⽅向性)および吊下げか直付けかといった器具のスタイルや器具のデザインなどを、住む⼈の⽣活スタイルやインテリアスタイルに合わせて選択しなければなりません。

より上質で統⼀感ある空間を作るためには、空間をトータルで提案する必要があります。照明だけではなく、キッチンや床材などの空間構成アイテムでインテリアスタイルごとのトータルコーディネイトが必要です。

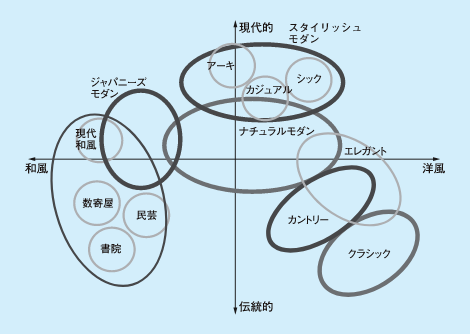

このインテリアスタイル分類を、洋⾵─和⾵、伝統的─現代的の2つの軸によるイメージ座標で図⽰すると図22になります。

図21:インテリアスタイルのイメージ

集合住宅の照明

集合住宅の照明は、居住部と共⽤部に分けて考える必要があります。

1.居住部の照明

集合住宅の居住部分は、基本的に⼾建住宅と同じです。ただし、建物の構造や⼨法上の制約があるので、器具の選定にあたっては以下の点に留意する必要があります。

- 集合住宅では、戸建住宅に比べて天井が低くなりがちです。シーリングライトや直付型シャンデリアなど器具高さをできるだけ抑えた器具を選定する必要があります。

- 同様に天井懐がとれない場合がほとんどです。埋込器具を用いる場合は、埋込深さを抑えた浅型構造の器具を選定する必要があります。

- 玄関やベランダなどはコンクリート直仕上天井になっている場合があります。これらの器具選定には、取り付け構造に十分配慮せねばなりません。

2.共⽤部の照明

集合住宅には、玄関ロビーや集会室、共用廊下やエレベータホールなど特定の機能を有する空間があります。JISでは、これらの空間に対する維持照度を、居住部とは区別して部位別に掲げています。代表的なものを表7に抜粋します。

共⽤部の照明は、そこで⾏われる⾏動に要求される明るさを確保することが基本となりますが、同時にその空間⾃体が居住者の共有財産となることに配慮する必要があります。従って、経済性やメンテナンス性が重要になりますが、⼀⽅、照明の演出効果で空間グレード感を⾼めることが財産価値の向上に繋るため、両者のバランスをとることが⼤切です。

表7:共⽤部の照明基準総則(JIS Z9110-2010 抜粋)

| ⾊温度 | 維持照度(lx) |

|---|---|

| 管理事務室 | 500 |

| 集会室 | 300 |

| ロビー | 200 |

| エレベーター | 200 |

| エレベーターホール | 200 |

| ⾊温度 | 維持照度(lx) |

|---|---|

| 廊下 | 100 |

| 階段 | 150 |

| ⾮常階段 | 50 |

| ⾞庫・ピロティ | 50 |

| 構内広場 | 3 |

また、集合住宅は夜間の景観に与える影響が以外に⼤きいことに注意する必要があります。⼾外に⾯する共⽤廊下の照明や外構照明は、住宅地域では⼤きな光の群になりますので、光⾊や配置を統⼀するなどの配慮が必要です。

(参考文献)

- 1)⽇本照明器具⼯業会ガイド 121-2011「住宅⽤カタログにおける適⽤畳数表⽰基準」

- 2)⽮野、⾦⾕、市川:⾼齢者の不快グレア-光⾊との関係、平成3年度照明学会全国⼤会予稿集、p.134(1991)

- 3)Said, F.S., Weale, R.A:. The variation with age of the spectral transmissivity of the living human crystalline lens, Gerontologia, Vol.3, p.p.213-231(1959)

- 4)高橋,佐川,岩澤:分光視感効率における年齢効果,照明学会全国大会,31,p214(1998)

- 5)矢野、橋本、金谷:高齢者の色識別能力-光色との関係、平成3年電気関係学会関西支部連合大会、p.G350(1991)

- 6)栗田正一:新時代に適合する照明環境の要件に関する調査研究報告書、照明学会編(1985)

- 7)Mc Farland, R.A., Domey, R.C. Warren, A.B. Ward, D.C.:Dark adaptation as a function of age, I.A.Statistical Analysis, J.Genontol, 15, p.p.149-154(1960)

- 8)中河原節子、占部有紀ほか:高齢者対応深夜通路照明の検討、照明学会全国大会、No.84(1995)