オフィスの照明

オフィス照明の重要性

オフィスでは「知的生産性」が重要視されるため、「働き方」や「従業員の多様性」にあわせた快適な空間となる設備が推奨されます。

また、地球温暖化対策や使用電力に関する法規制の強化により、省エネルギーへの配慮も重要です。

建物全体でも消費電力割合が大きく視覚的情報も左右する照明設備は、省エネ性と快適性の双方から検討を行うことが重要となっています。

考慮する事項

照明設計の際、快適性を考慮する要素は、

- 1.視作業に関する項目

- 2.作業環境に関する項目

に大別して検討します。

1.視作業に関する項目

オフィス照明において考慮すべき視作業の対象(主に視野内に入る対象物)は、以下の3項です。

- (1)書類

- (2)人(業務介在者)の顔

- (3)VDT(Visual Display Terminal)

(2)の人の顔は、対面している場合の印象を照明が左右するため重要です。

(3)のVDTとはPC画面などを指し、オフィスでは欠かせないツールとなっています。光源の画面への映り込みやWEB会議などでの表情の映り方など、照明との関係が重要になります。

2.作業環境に関する項目

作業環境(視作業を行う周辺)において考慮すべき対象(主に視野外にある対象物)は以下の2項です。

(1)部屋にある立体対象物

オフィス内にある代表的な立体対象物は、人やオフィス家具です。

部屋に介在する人の表情、姿・形、顔や服装の色の見え、などはオフィスの印象にも影響します。

オフィス家具は、働く場の活動内容を表現するものであり、照明による演出も重要になります。

(2)部屋を構成している面対象物(天井・壁・床、照明器具)

仕事中に周辺を見渡した時、オフィスの印象に影響するものは、輝度が高い部分と大きな反射面です。

代表的な対象として、照明器具(光源)・天井・壁・床、があります。

作業環境を快適なものとするためには、 周辺から照射/反射される光の質や量や分布を適正なものとすることが重要です。

照明上の必要条件

上述の各対象について、照明上の必要条件をまとめます。

1.書類

(1)作業⾯照度

通常、「照度」と呼ばれているものです。詳細は現在の屋内照明基準(JIS Z 9125-2023)1)を参照してください(表1)。

また、「オフィス照明設計技術指針」(照明学会)では、執務者の年齢層の中心をわが国の実情に基づき40歳代前半として推奨照度を定めています。

「オフィス照明設計技術指針」では、普通の視作業に必要な推奨照度は500 lx(照度範囲:300~750 lx)、やや精密な視作業に対する推奨照度は750 lx(照度範囲:500~1000 lx)であり、その照度値は作業区画内(オフィス内の、定常的に視作業が行われる領域。一般的には壁から1m以内を除く領域)の作業面の平均値としています(表1)。

表1:作業面の推奨照度と照度範囲と作業例(lx)

| 推奨照度 (1x) |

照度範囲 (1x) |

作業または行動の例 |

|---|---|---|

| 75 | 50〜100 | 車庫・非常階段 |

| 100 | 75〜150 | ごく粗な視作業、時折の短い訪問,倉庫 |

| 150 | 100〜200 | 作業のために連続的に使用しない空間 |

| 200 | 150〜300 | 粗な視作業、作業のために連続的に使用する空間(最低) |

| 300 | 200〜500 | やや粗な視作業 |

| 500 | 300〜750 | 普通の視作業 |

| 750 | 500〜1,000 | やや精密な視作業 |

| 1,000 | 750〜1,500 | 精密な視作業 |

| 1,500 | 1,000〜2,000 | 非常に精密な視作業 |

(2)⽔平⾯照度分布

机の配置などが前もって決められないオフィスでは、⽔平⾯照度の変化はできるだけ少ないことが望ましく、⽔平⾯照度の均⻫度(最⼩照度/平均照度)は、0.6以上とする必要があります2)。

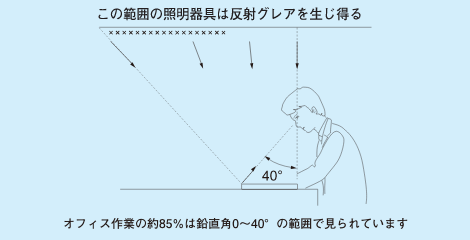

(3)反射グレア

作業面上に手暗がりや反射グレアを生じないために、照明は比較的大きな面積を有する線光源や面光源を採用した器具であることが望まれます。

一体型LED照明器具など、拡散型光源を有する器具を用いる場合は問題となりませんが、高輝度な点光源を有するスポットライトなどをタスク照明に用いる場合には注意が必要です。

水平面での執務作業は、図1に示すように、鉛直角0~40°の範囲を多く視認するため、この視作業範囲に反射グレアが生じる天井の位置(天井高さ2.7、作業面高さ0.7で、おおむね視点位置から4.8mまでの範囲)に指向性の高い照明器具を配置しないことが望まれます。

省エネルギーの観点から、指向性の高いスポットライトをタスク照明に用いる場合は、低ワットで拡散性のあるペンダント照明や低光束のベースライトなどとの組み合わせによる工夫を行います。

図1:点光源(スポットライト)を用いた場合、反射グレアが気になる設置範囲3)

- 水平作業の約85%は鉛直角0~40°の範囲を視認しています。

2.人(業務介在者)の顔

(1)必要照度

「オフィス照明設計技術指針」では、「人の顔」や「VDT面」などの視認性に関して、鉛直面照度の推奨値が示されています。

ここでいう鉛直面照度は、特に指定されない場合、床面1.2m(人が座った位置における眼の位置)における値としています。

これによれば、一般的な事務所の場合、鉛直面照度は100 lx以上を確保することが望ましいことになります。すなわち、顔面近傍の照度値を100 lx以上確保することが「人の表情」を視認するのに必要な照明条件となります。

一般に、オフィス向けのベースライトを採用した全般照明方式であれば、水平面照度を700~1,500 lxに設計した場合、鉛直面照度は300~600 lx程度が得られますので、上記の必要条件を満たします。

なお、人の背景が特別に明るい場合、例えば、昼間の窓が背景にある場合の必要条件については、「プサリ(PSALI)」として別の章に解説しています。

(2)光の⽅向性

人の顔を好ましく見せるために必要な光の方向性の条件については、別章「モデリング」で説明しています。要約すると、通常の天井配置の照明設備では、照明器具はBZ6以下の配光のものを選び、作業面の反射率を0.25~0.3(高い反射率のものとしない)となるように設計することが望ましくなります。

3.VDT(Visual Display Terminal)

VDT作業が普及し始めた頃の画面はCRT(Cathode Ray Tube:ブラウン管)ディスプレイであり、画面への照明の映り込みが懸念されていましたが、昨今のPC画面はLCD(Liquid Crystal Display:液晶ディスプレイ)であり、その多くのディスプレイは表面にノングレア加工が施されているため映り込みが問題となるケースは減少しています。しかしながら、部屋の用途によっては映り込みを厳しく制限しなければならない場合もあります。

「オフィス照明設計技術指針」では、照明器具の光源グレア(および、その映り込み)が対象物の見やすさを損なうとして、これを回避するために高輝度な光源を、表2に示す区分で遮光すること推奨をしています。

また、「日本工業規格(J I S C 8105-3 照明器具-第3 部:性能要求事項附属書A:LED照明器具性能要求事項)」においても、施設用LED照明器具の各鉛直角における最大輝度とグレア分類が規定されています。

表2:オフィス照明基準表2)

| 室の種類 | 照明方式 | 視作業域内 (TALの場合) |

室内全域 (全般照明の場合) |

照度 連続生 |

鉛直面 照度 (lx) |

壁面※1 照度 (lx) |

天井面※2 照度 (lx) |

不快 グレア (UGR.) |

光色 | 平均演色 評価数 (Ra) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 水平面 照度 (lx) |

照度 均斉度 |

水平面 照度 (lx) |

照度 均斉度 |

||||||||||

| 基準 | 基準 | 基準 | 基準 | 推奨 | 推奨 | 推奨 | 推奨 | 推奨 | 推奨 | 推奨 | |||

| 執務空間 | 設計室、製図室 | TAL/全般 | 1,500 | 0.6以上 | 1,500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 100以上 | 200 | 100 | 16 | 中、涼 | 80以上 |

| 事務室※3 | 750 | 0.6以上 | 750 | 0.6以上 | 1:5以内 | 100以上 | 200 | 100 | 19 | 中、涼 | 80以上 | ||

| 役員室 | 750 | 0.6以上 | 750 | 0.6以上 | 1:5以内 | 100以上 | 200 | 100 | 16 | 暖、中、涼 | 80以上 | ||

| 役員会議室 | 全般 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 100以上 | 19 | 暖、中、涼 | 80以上 | |||||

| 診察室 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 150以上 | 19 | 中、涼 | 90以上 | ||||||

| 調理室 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 100以上 | 200 | 100 | 22 | 中、涼 | 80以上 | ||||

| 印刷室、コピー室 | TAL/全般 | 500 | 0.6以上 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 100以上 | 200 | 100 | 19 | 中、涼 | 80以上 | |

| 電子計算機室、サーバー室 | 500 | 0.6以上 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 100以上 | 200 | 100 | 19 | 中、涼 | 80以上 | ||

| 中央監祝室、管理室 | 500 | 0.6以上 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 150以上 | 200 | 100 | 16 | 中、涼 | 80以上 | ||

| コールセンター | 500 | 0.6以上 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 100以上 | 200 | 100 | 19 | 中、涼 | 80以上 | ||

| 守衛室 | 全般 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 19 | 中、涼 | 80以上 | ||||||

| 受付※4 | 全般 | 300 | 1:5以内 | 150以上 | 22 | 暖、中(、涼 ) | 80以上 | ||||||

| 共用空間 | 会議室、集会室、セミナー室 | 全般 | 500 | 0.6以上 | 1:5以内 | 150以上 | 19 | 暖、中、涼 | 80以上 | ||||

| 応接室 | 全般 | 500 | 1:5以内 | 100以上 | 19 | 暖、中、涼 | 80以上 | ||||||

| 宿直室 | 全般 | 300 | 1:5以内 | 19 | 暖、中、涼 | 80以上 | |||||||

| 社員食堂※4 | 全般 | 300 | 1:5以内 | 100以上 | 暖、中(、涼 ) | 80以上 | |||||||

| 喫茶室、ラウンジ、給湯室※4 | 全般 | 200 | 1:5以内 | 暖、中(、涼 ) | 80以上 | ||||||||

| 休憩室、リフレッシュコーナー※4 | 全般 | 100 | 1:5以内 | 暖、中(、涼 ) | 80以上 | ||||||||

| 書庫 | 全般 | 200 | 1:5以内 | 100以上 | 中、涼 | 80以上 | |||||||

| 倉庫 | 全般 | 100 | 1:5以内 | 中、涼 | 60以上 | ||||||||

| 更衣室、ロッカー室 | 全般 | 200 | 1:5以内 | 中、涼 | 80以上 | ||||||||

| パウダールーム | TAL | 500 | 1:5以内 | 150以上 | 暖、中、涼 | 90以上 | |||||||

| 便所,洗面所 | TAL/全般 | 200 | 200 | 1:5以内 | 150以上 | 暖、中、涼 | 80以上 | ||||||

| 電気室、機械室など | TAL | 200 | 1:5以内 | 中、涼 | 60以上 | ||||||||

| 階段 | 全般 | 150 | 1:5以内 | 中、涼 | 60以上 | ||||||||

| 屋内避難階段 | 全般 | 50 | 1:5以内 | 中、涼 | 60以上 | ||||||||

| 共用廊下※4 | 全般 | 100 | 1:5以内 | 暖、中(、涼 ) | 80以上 | ||||||||

| エレベーターホール※4 | 全般 | 300 | 1:5以内 | 暖、中(、涼 ) | 80以上 | ||||||||

| エントランスホール(昼間) | 全般 | 500 | 1:5以内 | 暖、中(、涼 ) | 80以上 | ||||||||

| エントランスホール(夜間)、玄関(車寄せ)※4 | 全般 | 100 | 1:5以内 | 暖、中(、涼 ) | 80以上 | ||||||||

- ※1壁面の反射率を30%と想定して算出した壁面照度の推奨値。壁面の反射率が高い場合は、輝度が同等となるように照度を低減してもよい。反射率が低い場合は、輝度が同等となるように照度を高める必要がある。

- ※2天井面の平均反射率を50%と想定して算出した天井面照度の推奨値。天井面の反射率が高い場合は、輝度が同等となるように照度を低減してもよい。反射率が低い場合は、輝度が同となるように照度を高める必要がある。

- ※3細かな作業をともなう場合、高齢者に配慮する場合は1.5倍程度の照度とするのが望ましい。

- ※4光色を涼とする場合、高照度にすることが望ましい。

定めない

表3:ランプ輝度に対するランプ最小遮光角2)

| ランプ輝度(1000cd/m2) | 最小遮光角 |

|---|---|

| 1以上20未満 | 10° |

| 20以上50未満 | 15° |

| 50以上500未満 | 20° |

| 500以上 | 30° |

4.部屋を構成している対象物

(1)光源(照明器具)

光源(照明器具)を選定する際の注意事項は、光源輝度が高い場合に不快グレアを生じることです。この対策については別章「グレアの評価」において詳しく説明しましたが、グレア対策に配慮した照明器具を採用することが望まれます。

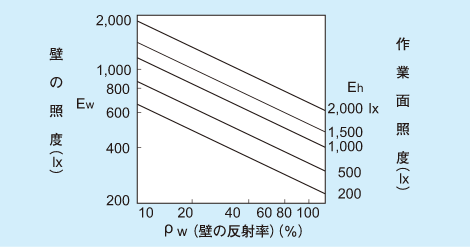

(2)天井・壁・(床)

オフィスにおいて、天井面や壁面の光の状態はオフィス全体の空間印象に影響します。床面も作業照度(水平面の照度値)には影響しますが、事務所や会議室では机や椅子などの什器が配置されるため空間印象に対する影響は少なくなります。

「オフィス照明設計技術指針」では、壁面および天井面の推奨照度が規定されています。これによれば、水平面照度750 lxで設計された一般的な事務所の場合、壁面照度は200 lx・天井面照度は100 lx確保することが推奨されています。

加えて、反射率の低い壁や天井で照度を確保した場合と、反射率の高い壁や天井で照度を確保した場合では同じ空間印象とならないため、天井や壁の反射率は実際に設計する部屋に合わせて極力正確に把握する必要があります。「屋内照明基準(JIS Z 9125-2023)」では、室内面の反射率に関する望ましい範囲が規定されています。

これによれば、天井面の反射率は60~90%、壁面の反射率は30~80%の範囲で設定する必要があります。

また、「屋内照明基準(JIS Z 9125-2023)」では、設計室・事務所・会議室において推奨すべき「平均壁面輝度(最小値)」と「平均天井面輝度(最小値)」も設定されています。これによれば、一般的な事務所の場合、壁面輝度は30cd/m2以上・天井面輝度は20cd/m2以上を確保することが望ましいことになります。

照明⽅式と照明設備計画

照明方式は、照明の目的に適したものを選択し、照明設備は光源部・照明器具・制御システムなどの個々の効率だけでなく、照明システム全体の効率を考慮して決定するのが望ましいといえます。また、初期設備費だけでなく電力費、維持費を含めた設備稼動全期間の総費用が少なくなるように計画することが必要です。

1.照明⽅式

(1)全般照明方式(ベースライトを均等配置した照明方式など)

一つの部屋全体を均一に照明する方式です。この特長は、室内の什器、事務機器の配置の変更が行われても照明器具の種類や配置を変更する必要がないことです。

(2)局部的全般照明方式(エリア別にベースライトを設計・制御した照明方式など)

作業内容や作業場所に応じた照明器具を適所に配置し、これらの器具で部屋全体の照明も兼ねる方式です。この特長は、エリア毎に最適な器具を配置をすることにより、照明に必要なエネルギーをより有効活用できるとともに、手影や反射グレアも軽減できることです。

(3)局部照明方式(デスクスタンドを用いた照明方式など)

作業対象ごとの狭い範囲を個別に照明する方式です。この特長は、使用者の嗜好に合わせた照明が行え、点滅も容易なことです。

(4)タスク・アンビエント照明⽅式

上記の局部照明と全般照明を機能的に組み合わせる方式です。ここではオフィスにおけるタスク・アンビエント照明について説明します。

詳細な説明については「タスク・アンビエント照明」の章を参照してください。

昨今、省エネのために、この方式を採用するオフィスが増えています。タスク・アンビエント照明方式とは、作業を行う領域には所定の照度を与え、その他の領域はこれより低い照度を与える照明方式を指します。アンビエント照明(全般照明)は控えめに点灯し、タスク照明を用いることで作業領域だけを必要な照度に引き上げる手法です。これにより全般照明方式と比較して30~50%の大幅な省エネが可能となります。ただし、単純にこの方式を用いた場合、空間全体の明るさ感が低下し、陰鬱な空間となり好ましくありません。当社実験より、オフィスにおいては明るさ感評価指標であるFeu値が8以上必要という結果が得られています。8)しかしながら、一般的な照明器具でアンビエント照度を300 lxとした場合、Feu値は8以下となってしまいます。

アンビエント照度を下げながらFeu値8以上を確保する手法として、天井や壁面を照らすといった手法考えられます。

大規模オフィスでは天井面が視野領域を占める割合が大きいので、空間の明るさ感を向上させるためにパネル付きのベースライトや上下配光ペンダント器具を用いて天井面を明るくすることが効果的であり、小規模オフィスでは壁面が視野領域を占める割合が大きいため、ウォールウォッシャを使用して壁面を明るくすることが効果的です。これらについてまとめたものを図2に示します。

図2:⼀般照明器具の場合と明るさ感を考慮した照明器具の場合の⽐較

| ⼀般の照明器具 | Feuアップ照明器具 | |

|---|---|---|

| ⼤きな部屋の場合 (天井⾯を明るくする) |

照度:300 lx Feu:6

|

照度:300 lx Feu:8

|

| ⼩さな部屋の場合 (壁⾯を明るくする) |

照度:300 lx Feu:6

|

照度:300 lx Feu:8

|

2.光源の選定

昼光が多く⼊射する執務エリアでは⼈⼯光と昼光の光⾊の差を考慮し、⾊温度が4,000K以上の光源を⽤いることが⼀般的です。⼈が⻑時間働いたり、滞在したりする場所には、Ra80以上の光源を⽤いることが望ましく、また、印刷やデザイン関係の仕事など、⾊が正しく⾒えることが求められる空間ではRa90以上が望ましいといえます2)。

3.照明器具の選定

オフィスのコンセプトや働く場の用途に合わせ、グレア制御などに代表される機能面と光束などに代表される性能面の双方で最適な照明器具を選択する必要があります。また、環境配慮の観点から省エネ性や省資源にも考慮して選定する必要があります。

また、その空間にふさわしい意匠(器具デザイン)や調光型器具に代表される制御機器との連動性にも配慮する必要があります。

レイアウト変更が発生する場合やテナントビルにおけるテナント変更に対応する代表的な器具として、フリーコンフォートがあります。

フリーコンフォートは、レイアウトや用途が未定の段階で基本灯具を配置し、レイアウトや用途が決定した後に最適なプラスユニット(光学系オプション)を組み合わせる方式を採用しています。空間用途別に適応するフリーコンフォートのプラスユニットを表4に示します。

表4:フリーコンフォートにおけるプラスユニットの推奨例

| 空間 | ポイント | 照明器具例 | プラスユニット例 |

|---|---|---|---|

| 大規模事務所 |

省エネ性の確保 器具グレアの抑制 明るさ感の確保 空間グレア(UGR)の制御 |

システム天井用LED照明器具 | ー |

| 小規模事務所 |

一体型LED照明器具 直管LED照明器具 |

スペースコンフォート OAコンフォートCLASSⅢ マルチコンフォート |

|

| オペレーションルーム | VDT画面への映り込み防止 | 一体型LED照明器具 直管LED照明器具 |

OAコンフォートCLASSⅠ OAコンフォートCLASSⅡ |

| 会議エリア | 会話しやすい雰囲気 プレゼンしやすい雰囲気 |

スクエア型LED照明器具 上下配光型LED照明器具 |

乳白パネル プリズムパネル |

| 会話エリア | 落ち着いた雰囲気 | LEDスポットライト照明器具 LEDダウンライト照明器具 LEDペンダント照明器具 |

ー |

4.照明器具の配置

照明器具の取り付け間隔が大きい場合、全般照明方式(均一照明)においては作業面の照度均斉度が低くなり卓上に明るさのムラが生じる場合や、人の顔の照度が低くなる可能性があります。一般適なオフィスの天井高さは2.7~3.0mですので、一体型LED照明器具の埋込下面開放型器具であれば、取り付け間隔は3.6m以下とするのが望ましくなります。

5.オフィスの機能と照明要件

オフィス空間に求められる機能の一つは、生産性のレベルとスピードを高めることです。

このため、個々の働き方(作業)に適した照明が必要です。また、作業者自身の快適性を損なわないことも、効率よく業務が遂行される要因となります。オフィスにおける主な行動と、照明の狙い、照明要件と照明手法の例を表5に示します。

表5:部位別のオフィス照明の狙いと照明要件/照明手法5)

| 部位 | 主な行動 | 照明の狙い | 要望される 空間印象 |

照明要件 | 照明手法 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| タスク照明 | アンビエント照明 | |||||

| コワークエリア(執務エリア) |

|

|

|

落ち着き感 やわらぎ感 開放感 活気感 |

|

|

| 会議エリア |

|

|

|

落ち着き感 やわらぎ感 開放感 活動感 |

|

|

| 会話エリア |

|

|

|

没入感 集中感 落ち着き感 やわらぎ感 |

|

|

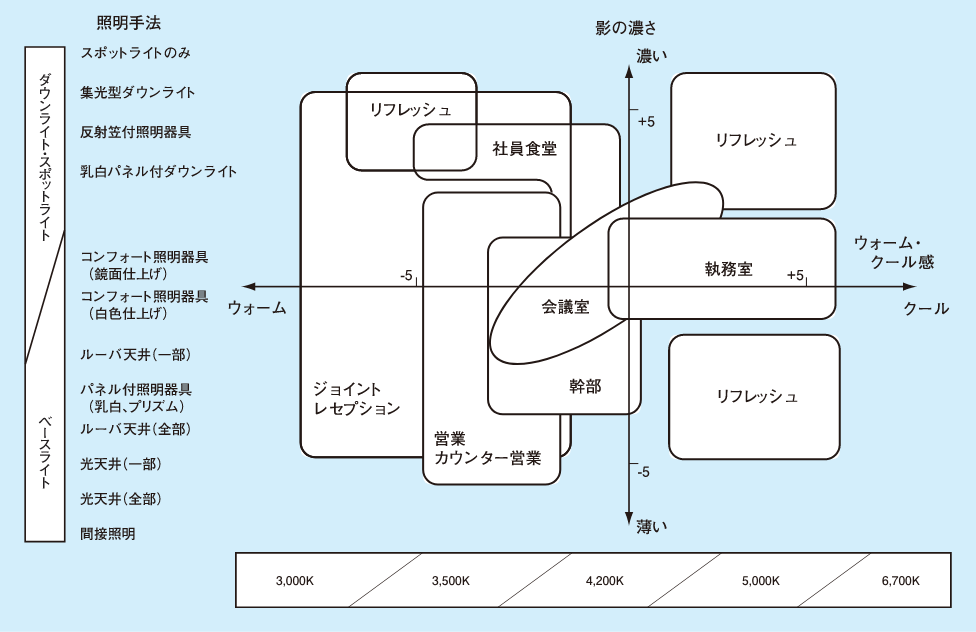

6.空間用途別のウォーム・クール感と影の濃さ

オフィスの雰囲気を大きく左右する要件にウォーム・クール感(寒暖印象)と陰影感(メリハリ感)があります。前者は、光源の色温度で対応でき、後者は、光の拡散性(集光性)、すなわち照明器具の配光や照明手法で実現できます。空間別に、望まれるウォーム・クール感に基づく光源の色温度と影の濃さから決定した照明手法を図3に示します。

図3:オフィスでの部位別推奨色温度と照明手法5)

オフィス照明の節電・省エネ⼿法

オフィス照明における主な節電方法として以下の3つが挙げられます。このうち「タスクアンビエント照明の導入」に関しては「タスク・アンビエント照明」の章を参照してください。

- 1.高効率照明器具への交換

- 2.照明制御(省エネ制御)の導入

- 3.タスクアンビエント照明の導入

1.⾼効率照明器具への交換

2022年度現在、約10年前に設置された直管LED照明器具(2011年製:54W)から.最新型の高効率一体型LED照明器具(2022年製:26.3W)に効果するだけで床面照度はそのままで、約50%の省エネとなります。図4に、同形態器具における器具消費電力の違いを示します

図4:消費電力比較

2.照明制御(省エネ制御)の導入

照明器具を調光型にするとともに、スケジュール制御や各種センサ機器を用いて明るさをきめ細かく適所に制御することによって省エネを図ります。

スケジュール制御においては、色温度と照度を時間帯毎に同時に制御し、照度を下げて省エネを行いながら人間の生活リズムに合わせた運用も可能です。

センサによる省エネについては、「センサによる照明省エネ制御」の項で詳しく解説しています。一例として、人感センサを利用することで30~60%の省エネを、昼光センサを利用することで約10%の省エネを行うことができます。

(参考文献)

- 1)屋内照明基準(JIS Z 9125-2023)

- 2)オフィス照明設計技術指針 JIEG-008(2017)

- 3) IES Code for Interior Lighting, IES London(1977)

- 4)藤野,矢澤,西村:オフィスにおけるタスク・アンビエント照明に関する検討,照明学会全国大会(2011)

- 5)松島公嗣:光源の特徴と使い分け,電気設備学会誌,15-1,pp.11-21(1995)