旧財閥一族の由緒を伝える別邸

Vol.9

旧財閥一族の由緒を伝える別邸

京都市左京区、糺の森の南に佇む旧三井家下鴨別邸は三大財閥の一つだった三井家の別邸。3階の望楼が目を引く主屋は明治初期、木屋町に建てた隠居家であったが、大正14(1925)年に移築し、同時に改修・増築を行って一族が祖霊社を参拝する際の休憩所とした。国指定重要文化財。

三井家は江戸期に隆盛を極めた呉服・両替商で、明治期には銀行、貿易、海運、繊維など主要産業に進出して大財閥に成長した。一族の総領家8代当主・三井八郎右衛門高福は事業家として財閥形成に貢献。引退後は明治13(1880)年に建てた木屋町別邸を隠居家とした。それが後の下鴨別邸の主屋となる。

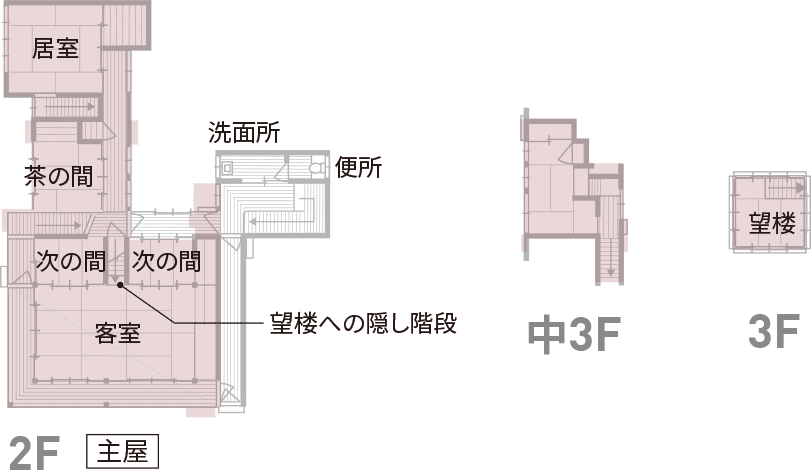

木屋町別邸は間口に比べて奥行きが長い敷地に建ち、中程に採光・換気の役も担う庭を設ける京町家風の造り。内外ともに簡素な意匠だが、3階に四方がガラス窓の望楼を頂く。その偉容は富裕層のステータスであったといい、鴨川、東山への眺望を誇った。高福没後、9代高朗もここで隠居生活を送っている。

かつて三井家の祖霊社は太秦の木嶋神社境内にあったが、糺の森の南に約2万㎡の土地を購入し、明治42年の遠祖・高安三百回忌に合わせて遷座。大正14年に参拝時の休憩所となる下鴨別邸を建造した。先祖を祭る地に木屋町別邸を移築したのは、由緒を残す意図があったとも考えられている。

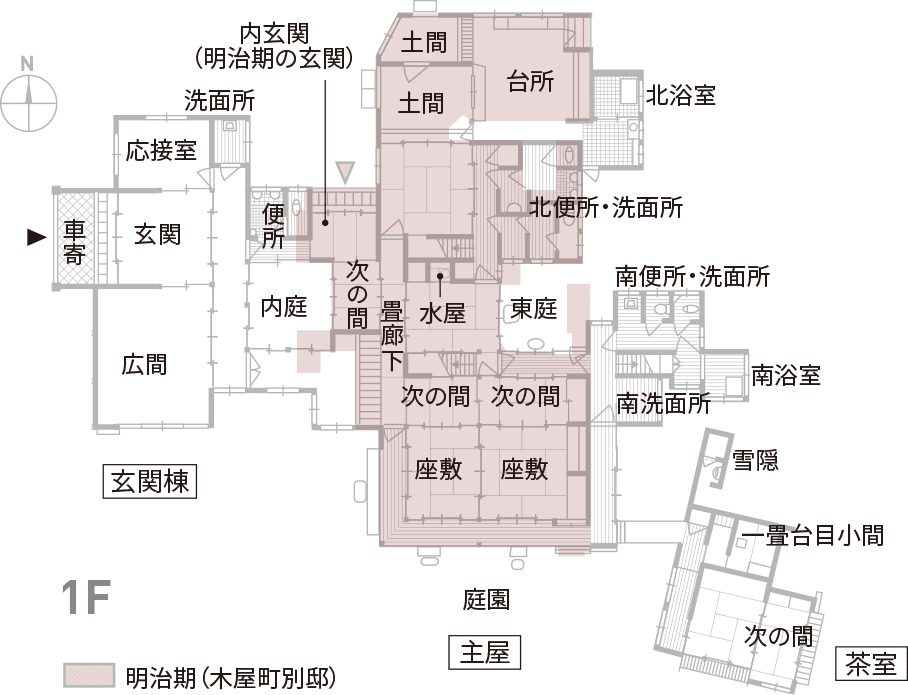

下鴨別邸は主屋、玄関棟、茶室からなる。新築した玄関棟は書院造を基調としつつ、絨毯敷き、椅子座を取り入れる近代的なしつらえ。

茶室は三井家以前の所有者が慶應4(1868)年頃に造ったとされるものを改修した。施主の10代高棟は普請道楽だった人物で、これら3棟は「真行草」を表しているともいわれる。祖霊社における祭礼は昭和初期まで行われ、主屋1階座敷は参拝者の茶席となり、2階客室では一族が寛いだ。また、玄関棟広間は関連企業の重役等の控室に当てられた。

明治期に豪商が建てた和風建築がほとんど現存しないなか、下鴨別邸は大規模別邸の屋敷構えを良好に残しており、同時に、財閥の繁栄ぶりを伝えるものとして貴重である。

京都市左京区下鴨宮河町58番地2