山林経営の拠点となった大型近代和風住宅

Vol.11

山林経営の拠点となった大型近代和風住宅

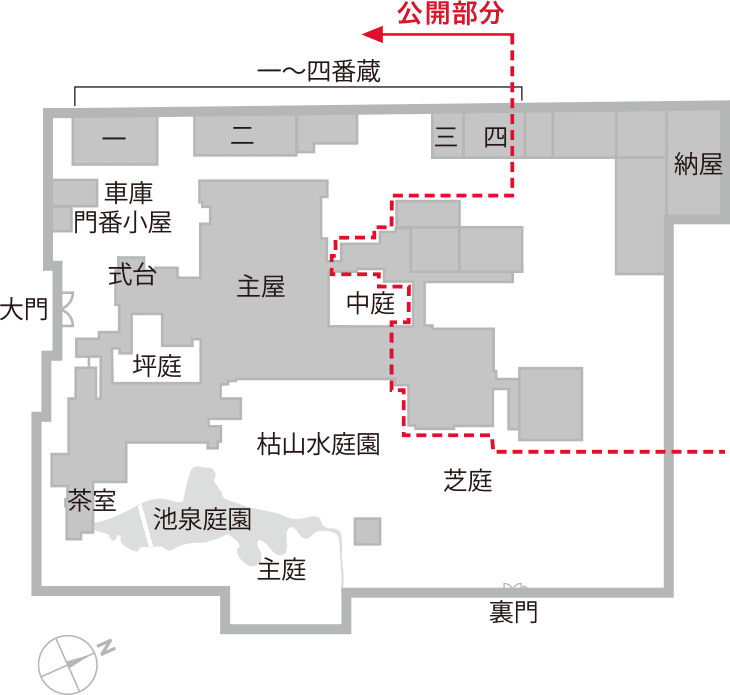

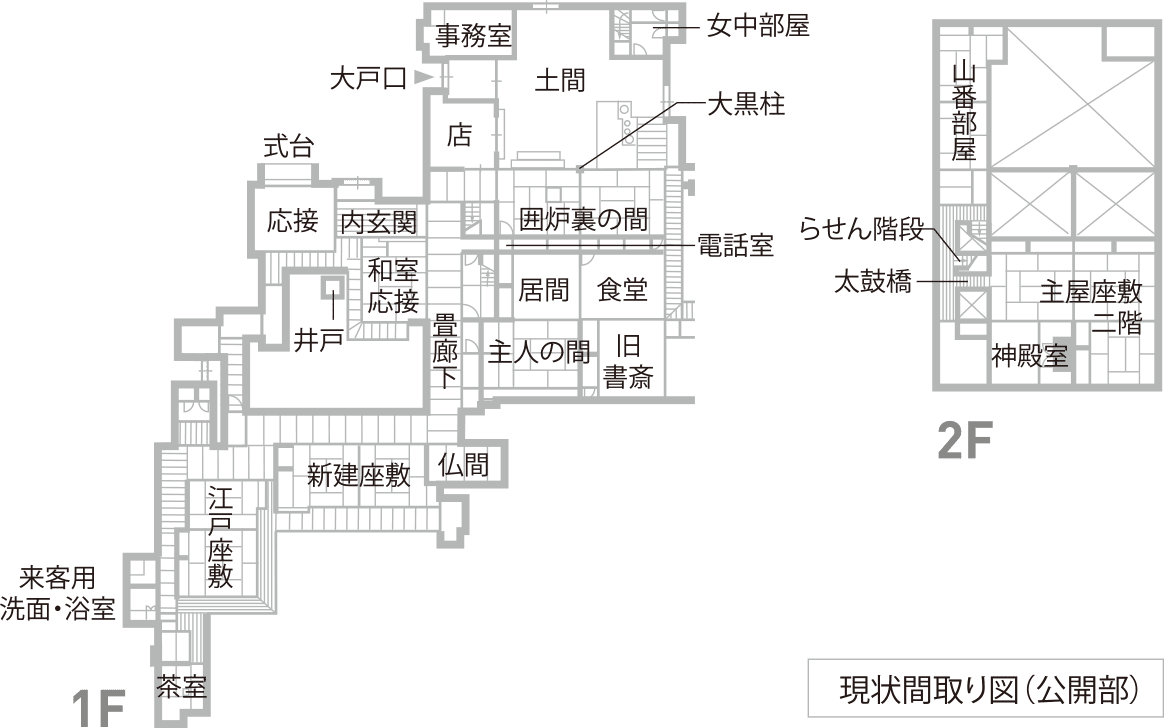

鳥取県八頭郡智頭町の石谷家住宅は、約3000坪の敷地に江戸~昭和期創建の20棟余の建物を有する大規模な邸宅。複数の建築様式が見られるほか、明治期以降に営んでいた林業に役立てるために多様な銘木を使用、優れた意匠の接客用座敷を持つなどの特徴がある。国指定重要文化財。

石谷家住宅一帯は江戸期には因幡街道の智頭宿だった所で、鳥取藩主一行が参勤交代の際に止宿。大庄屋を務めていた石谷家は上級武士の宿となっていた。後に、大庄屋役を退いてからは主に宿場問屋を営んでおり、屋敷は街道に主屋が面する商家造りであった。明治中期になると石谷伝四郎が山林業を展開。県外に及ぶ広大な山林を所有し、山林王と呼ばれるほどに隆盛を極めた。

現在の屋敷構えは伝四郎が大正8(1919)年に着手し、約10年かけて行った新築・改築工事によるものである。建物を源氏塀で囲み、大門の奥に格式の高い式台をしつらえた姿は武家屋敷を思わせる。主屋は街道から奥まった所に新築、土間や田の字に並ぶ座敷を特徴とする豪農の屋敷の造りとなった。

石谷家住宅には山林経営の拠点としての機能が見られるのも特徴である。土間の天井高は約14mあり、巨大な赤松の梁が見る者を圧倒する。1尺2寸(約36cm)の大黒柱や平物は地元産のケヤキ材、腰板には一枚板のクリ材を使用するなど、土間に面する囲炉裏の間で行われた商談の際にはショウルーム的な役割を担った。一般的に土間の梁は、くどや囲炉裏から上がるすすで黒ずむが、くど下に通した煙突で排気したり囲炉裏で薪の代わりに炭を燃やしたりして、銘木を美しく見せる工夫を凝らしている。

主屋と畳廊下で結ばれた建物には特産の智頭杉を用いた応接や、江戸期創建で書院造りの江戸座敷、昭和16年頃に新築した新建座敷など、上客の接待用に技術の粋を集めてしつらえた部屋がある。50人以上いた山番の部屋や番頭が詰める店を含め、部屋数は40以上にのぼる。その規模と建築技術・意匠から高い評価を受ける近代建築である。

鳥取県八頭郡智頭町智頭396番地