照明設計の手順

照明設計とは

照明設計とは、分野を問わずその施設の使用目的、立地条件などに応じて、そこで人が行う活動を、安全・快適に行えるような照明要件を備える光環境を、合理的・経済的な手段で実現する計画及び過程を言います。以下に、屋内照明の照明設計の手順の事例を示します。

照明設計の手順

1.照明要件

照明要件は、種々の作業または活動ごとに、適切に定める必要があります。

表1:照明要件表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 照度 | 基準面の設計照度(維持照度)の設定を行う |

| 照度均斉度 | 上記、基準面内の設計照度に対する最小照度の比の設定を行う |

| グレア | 不快グレアや視機能低下グレアの設定を行う |

| 光色及び演色性 | 光源の光色の相関色温度、その光源によって照明された物の見え方(演色)のための平均演色評価数を設定する |

| 保守 | 維持照度を考慮し保守率を設定する |

| 経済性 | 照明設備の建設と維持にかかる費用を抑えながら適切な照明効果が得られるようにする |

| 意匠・雰囲気 | 作業や活動の内容に応じて、視認性や安全性などの照明機能面以外に、快適な雰囲気への寄与についても配慮する |

2.設計照度、均斉度、グレア等の設定

所要照度は、JIS Z 9110照明基準総則1)や関連組織で規定されている推奨値を参考に、設計照度、平均演色評価数、不快グレアの程度などを決定します。

-

1)

JIS Z9110照明基準総則等で規定する推奨照度は維持照度です。例えば、事務所は750 lxが推奨されていますが、「視覚条件が通常と異なる場合には、設計照度の値は、推奨照度の値から、照度段階で少なくとも1段階上下させて設定」できます。この「1段階」について、推奨照度と設計照度の範囲を表2に示します。

-

2)

照度均斉度

JISで推奨されているのは、「ある面の視作業領域」の照明要件です。雰囲気を重視する場所以外では、照度の変化は緩やかでなければなりません。

照度均斉度は、作業領域、又は活動領域における平均照度に対する最小照度の比とされています。

作業領域は、設計者が依頼主と協議して決めます。JISの推奨表では照度均斉度の最小値を示しています。照度均斉度は、この値未満としてはいけません。

-

3)

これらの内容は、JIS基準の本文に記載されています。これからは、JISの推奨表のみでなく、大切な内容が記載されている本文も確認してください。

表2:推奨照度別の設計照度範囲

| 推奨照度(lx) | 照度範囲(lx) |

|---|---|

| 0.5 | 0.3~0.7 |

| 0.7 | 0.5~1 |

| 1 | 0.7~1.5 |

| 1.5 | 1~2 |

| 2 | 1.5~3 |

| 3 | 2~5 |

| 5 | 3~7.5 |

| 7.5 | 5~10 |

| 10 | 7.5~15 |

| 15 | 10~20 |

| 20 | 15~30 |

| 30 | 20~50 |

| 50 | 30~75 |

| 75 | 50~100 |

| 100 | 75~150 |

| 150 | 100~200 |

| 200 | 150~300 |

| 300 | 200~500 |

| 500 | 300~750 |

| 750 | 500~1000 |

| 1000 | 750~1500 |

| 1500 | 1000~2000 |

| 2000 | 1500~3000 |

| 3000 | 2000~5000 |

| 5000 | 3000~7500 |

| 7500 | 5000~10000 |

| 10000 | 7500~15000 |

3.照明方式の選定

照明方式には、

- 作業面等への光の照射方法に関する、全般照明、局部的全般照明、局部照明、タスクアンビエント照明などの方式

- 照明器具からの光の広がりに関する、直接照明、半直接照明、全般拡散照明、半間接照明、間接照明などの方式

- 照明器具の取付方式に関する、埋め込み、直付け、吊り下げ、あるいは建築化照明などの方式

があります。

4.照明設備の選定

照明要件、照明方式などに応じて照明設備を検討し、設備費や維持費も考慮して選定します。

5.所要灯数の計算

2、3、4を考慮し、選定した照明設備を用いて必要な灯数を計算します。計算の方法については、平均照度の計算法を参照してください。

6.照明器具の配置の決定

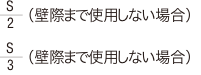

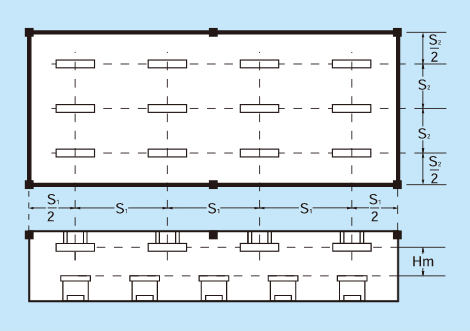

前記5によって求めた灯数を、柱、梁などを考慮して配置します。例えば、全般照明の場合は、照明器具の取り付け間隔(S)は等間隔とし、壁際の照明器具と壁との間隔は、

あるいはそれ以下とします。(右図参照)

この場合、一般に計算した所要灯数と配置した灯数とは完全には一致しませんので、実際に配置する灯数で平均照度を計算し、これを設計照度とします。

7.照度分布の検討

照明器具の間隔が広すぎると、器具と器具との中間で照度が低くなり、照度分布が悪くなります。照度分布を均一にするためには、器具間隔の最大限(配光特性資料の解説参照)以下になるようにします。器具間隔が広すぎる場合は、照明器具1台当たりのワット数を減らし、器具台数を増やして、器具間隔が狭くなるようにします。

8.グレアの検討

部屋の用途、作業の種類により、どの程度のまぶしさまで許容するか、すなわち、グレアの評価指数(UGR)をどの程度にするか設定します。

「グレアの評価」を参照してください。

9.省エネルギー

節電、省エネルギーの効果を検証するために、照明設備の電力を計画的に計測できるような配慮をしてください。

10.検証

照度や平均演色評価数、不快グレアの状態を確認してください。また、照明器具や光源の保守の計画をしてください。

省エネルギー計画を実践するために、省エネルギー対策案を検討した結果としての照明設備の電力を検証してください。