自宅で電気自動車(EV)を充電するには?電気自動車充電設備や充電時間を解説

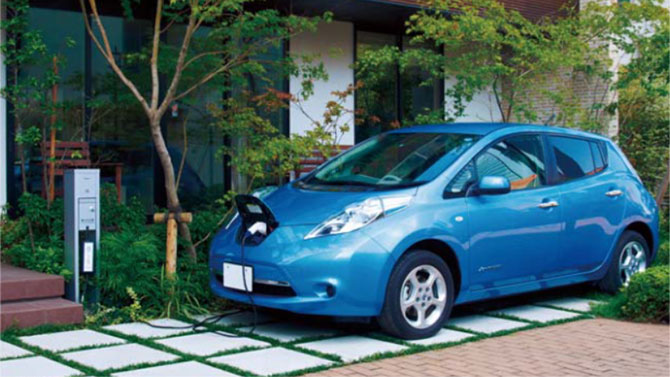

電気自動車(EV)の充電場所は、おうち充電と外充電の2種類があります。当社が調査した結果では、EVユーザーのうち自宅に電気自動車(EV)の充電設備を設置している方は約97%に上り、多くの方がおうち充電していることがわかりました。

自宅で使用する電気自動車(EV)の充電設備には、主に3つのタイプがあり、選ぶものによって充電時間などが変わります。本記事では、自宅で電気自動車(EV)を充電するにあたって知っておきたい充電設備の内容や、おうち充電のメリットについて解説します。

電気自動車(EV)の

おうち充電設備

自宅で電気自動車(EV)を充電するには、具体的にどのような設備が必要で、どのような種類があるのでしょうか。まずは、おうち充電設備の基本情報から紹介します。

おうち充電に必要な基本設備

おうち充電の基本設備には充電器のほか、充電設備専用のブレーカー、および充電器と電気自動車(EV)を接続するための配線ケーブルがあります。充電設備の導入は施工会社に依頼すると、必要なものを用意してくれることがほとんどです。

おうち充電設備は屋外に設置されるため、充電器を屋内にあるブレーカーと接続するには、配線の取り回しやそれを整備した敷設などの工夫が必要です。また、充電設備によってはコンクリートの基礎ブロックをつくる場合もあります。

そのため、設置場所や工事内容については、施工会社と十分に認識を合わせることが大事です。

電気自動車(EV)のおうち充電設備には3タイプある

電気自動車(EV)のおうち充電設備には、大きく3つのタイプがあります。コンセントタイプ、スタンドタイプ、V2Hの3タイプです。それぞれ形状をはじめ、充電スピードや出力などの特長が異なります。

1. コンセントタイプ

1つ目は、コンセントタイプのおうち充電設備です。多くの場合、駐車場に面した自宅の外壁に直接取り付けて設置されます。コンセントタイプはボックス形状が一般的で、その中にコンセントの差し込み口があります。ほかにも、ポール状のコンセントタイプの充電設備もあります。

電気自動車(EV)に充電する場合は、充電用ケーブルをコンセントタイプの充電ポートに接続して使用します。コンセントタイプは普通充電のため、出力が3.0kWの場合が多く、急速充電に比べると出力が低いので充電に時間がかかります。

ただし、充電設備に必要な機器費用や工事費用が安く、手軽に導入できるというメリットがあります。そのため、最近は新築時にあらかじめ設置されていることも多く見られます。またコンセントタイプでなく、電源ケーブルが搭載されている充電設備は壁に取り付けられる6.0kW出力のものもあります。

2. スタンドタイプ

スタンドタイプは、地面に自立させて設置するタイプのおうち充電設備です。充電ケーブルはスタンド本体に備え付けられているため、自宅の景観を崩すこともありません。

スタンドタイプはコンセントタイプのように外壁に取り付けないので、設置場所をある程度柔軟に選ぶことが可能です。そのため、駐車場が自宅の外壁から離れている場合におすすめです。

スタンドタイプはコンセントタイプと同じように普通充電ですが、機器費用や工事費用が高く、施工も時間を要する傾向にあります。ただ、スタンドタイプには出力が3.0kW以外にも6.0kWのタイプがあります。

3. V2H

コンセントタイプやスタンドタイプと異なった特長を持つのが、V2Hです。V2Hは「Vehicle to Home」の略称で、電気自動車(EV)の電気を自宅でも使えるようにするためのおうち充電設備です。「自宅から電気自動車(EV)への充電」と「電気自動車(EV)から自宅への放電」と、双方向での電気のやりとりが可能になります。

V2Hの出力は6.0kWが標準なので、コンセントタイプやスタンドタイプに比べると充電時間が短縮されます。また、V2Hは電気自動車(EV)のバッテリーを住宅用の蓄電池として利用できるのも、メリットの1つです。

例えば、電力プランによっては深夜帯の安価な電気を電気自動車(EV)に充電しておき、昼間に自宅で使うことで電気代の節約にもつながります。さらに、おうち充電設備としてV2Hがあれば、災害による停電など非常時にも電気を使用することが可能になります。

V2Hは高機能な分、機器費用や設置費用もかかりますが、国や自治体が補助金を用意しているため、購入を検討する場合は事前に情報収集することをおすすめします。

普通充電と急速充電の違い

電気自動車(EV)の充電方法には、普通充電と急速充電の2種類があります。それぞれ充電スピードが異なり、急速充電の方が満充電までの充電時間が短いのが特長です。急速充電は出力に幅があるため、充電スピードは機種によって変わります。

ただし、急速充電は機器費用や設置費用が高額になるため、自宅に導入される場合はほとんどありません。そのため、高速道路のサービスエリアや公共施設、カーディーラーなどが主な設置場所になっています。

電気自動車(EV)の詳細はこちらから

集合住宅も電気自動車充電設備の環境整備が進められている

電気自動車(EV)のおうち充電といえば、戸建てをイメージする方も多いですが、現在は集合住宅にも電気自動車充電設備の整備が進められています。

経済産業省によると、国が「公共用の急速充電器3万口を含む充電インフラ30万口の整備を目指す」方針を打ち出しています。その中で、「集合住宅や月極駐車場など(基礎充電)として10~20万口とし、集合住宅におけるEV・PHEVユーザーの基礎充電充足率(集合住宅に住むEV・PHEVユーザーのうち充電を住宅内で可能なユーザーの割合)10%以上を目指す」としています。

おうち充電の

タイプ別充電時間

次に、3つのタイプのおうち充電が「それぞれどの程度の充電時間がかかるか」を紹介します。例えば、電気自動車(EV)で通勤する方の場合、充電時間を確保できず日々の利用に支障をきたすことがないかと心配されるかもしれません。

ここからは以下の条件を想定し、タイプ別の充電時間とともにその電気代を解説します。

※本記事では、以下の想定で計算します

- 電気自動車(EV)のバッテリー容量の想定:40kWh

- 電気自動車(EV)の電費の想定:7km/kWh

- 電気代(kWhあたりの単価)の想定:31円/kWh(令和4年7月22日改訂/公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会が「電力取引報」(「経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会」公表)における全小売電気事業者の販売電力量・販売額の集計値などに基づき、目安単価を算出したもの)

1. コンセントタイプの充電時間と料金

コンセントタイプは100Vと200Vのどちらを使用するかで、充電時間が変わります。100Vで出力が1.2kWの場合は充電時間におよそ40時間かかり、200Vで出力が3.0kWの場合はおよそ16時間かかります。

基本的に、コンセントタイプは200Vが選ばれる傾向があります。それでも「充電時間が長い」と感じるかもしれませんが、充電残量0(ゼロ)から満充電までの時間なので、ふだんは継ぎ足し充電していることを考えると、毎日充電に16時間かかることはありません。

次に、40kWhのバッテリー容量の電気自動車(EV)に満充電するのにかかる電気代を計算します。

・31円/kWh(電気代)×40kWh(バッテリー容量)=1,240円

ただし、毎日充電残量0(ゼロ)まで使い切ることはほとんどないため、日々1,240円かかるわけではありません。

2. スタンドタイプの充電時間と料金

スタンドタイプは出力3.0kWが標準になるので、満充電までおよそ16時間がかかります。最近は出力が6.0kWのものがあり、その場合の満充電は約8時間です。充電時間が8時間なら、夜遅くに帰宅してから充電しても朝出かけるまでに満充電が可能です。

また、満充電するのにかかる電気代を計算します。

・31円/kWh(電気代)×40kWh(バッテリー容量)=1,240円

スタンドタイプの電気代は、コンセントタイプと同様に1,240円となります。

3. V2Hの充電時間と料金

V2Hの場合、出力は6.0kWが標準なので満充電までは約8時間です。おうち充電設備としては日々の充電でストレスを感じることはほとんどないでしょう。

また、満充電するのにかかる電気代を計算します。

・31円/kWh(電気代)×40kWh(バッテリー容量)=1,240円

V2Hの電気代は、コンセントタイプやスタンドタイプと同様に約1,240円となります。

電気自動車(EV)は

お得な時間帯に充電すると

電気代が抑えられる

上記のとおり、おうち充電設備のタイプによって電気代は変わらないことがわかりました。ただし、電気代が安くなる時間帯をねらって充電すれば、充電分の電気代を抑えることは可能です。近年は、多くの電力会社が深夜帯の電気代を安く設定しているプランを準備しており、そのようなプランを選んでいる方には、電気自動車(EV)の充電は夜間充電がおすすめです。

例えば、東京電力エナジーパートナーの「夜トク8のプラン」(2024年9月時点)では、日中の電気代が42.6円/kWhに対し、夜間の電気代は31.64円と10円以上の差があります。この時間帯による値差を利用して夜間に電気自動車(EV)を充電することで、電気代を節約することができます。

また、電気自動車(EV)をふだん使いする場合は、通勤や送迎、買い物などが主な理由に挙げられるため、夜間の電気を利用することに支障はありません。ただし、すべての電力プランが夜間の方が昼間よりも安いわけではありません。電力プランを選ぶ場合は、昼間と夜間にどの程度電気を使用しているかの状況によるため、電気の使い方を考慮しながら最適な電力プランを検討しましょう。

電気自動車(EV)の

おうち充電によるメリット

電気自動車(EV)をおうち充電するメリットは、次の4つがあります。理由は経済性や利便性などさまざまな側面から考えられます。それぞれのメリットについて説明します。

充電スタンドに行かず、自由に充電できる

1つ目のメリットは、いつでも好きなタイミングで自由に充電ができることです。おうち充電設備が整っていれば、電気自動車(EV)を使わない時間にケーブルを接続しておくだけでいつでも充電可能です。毎日充電できるので、電気切れの心配がありません。また、充電スタンドの営業時間を気にする必要がなく、行く手間もありません。

ガソリン代と比べて維持費が抑えられる

電気自動車(EV)の電気代とガソリン車の燃料代を比較すると、一般的には電気代の方が安いため、維持費が抑えられるのもメリットの1つです。例えば、2024年3月に発表された国土交通省の「2023年度乗用車市場動向調査 報告書」によると「ガソリン車のJC08モード平均燃費(2022年度)」は24.3km/Lです。100km走行するためには「100km÷24.3km/L=約4.1L」のガソリンを消費することになります。

レギュラーガソリンの全国平均は174.5円/L(2024年9月11日時点)なので、ガソリン車は「174.5円/L×約4.1L=715.45円」で100kmほど走行できる計算になります。

ガソリン車100km走行にかかるガソリン代=715.45円

電気自動車(EV)の電費については、本記事では7km/kWhを想定しており、電気代(kWhあたりの単価)の想定31円/kWhと仮定して100km走行するための計算式を立てると、次のような計算「100km÷7km/kWh×31円/kWh=442.85…円」になります。

電気自動車(EV)100km走行にかかる電気代=442.85…円

それぞれ100km走行した場合のコストを比べるとガソリン代は約715円、電気代は約442円かかり、電気自動車の方が約310円安い計算になります。このことから、電気自動車の方が維持費を抑えられることがわかります。

電気自動車(EV)の電気代の詳細はこちらから

充電時間などを工夫して電気代を節約できる

充電時間を工夫することで電気代を節約できる点も、おうち充電のメリットです。「電気自動車(EV)は夜間充電だと電気代が抑えられる」でも前述したとおり、電力プランによってはおうち充電ができれば安価な夜間の電気を利用して電気代を節約できます。日中の充電時間を減らすだけでも、電気代を抑えることが可能です。

また、V2Hを導入していれば、電気自動車(EV)の電気を自宅でも使えるので、工夫次第で自宅全体の電気代を節約することもできます。なぜなら安価な夜間の電気で電気自動車(EV)に電気を充電しておいて、電気代の高い日中にその電気を利用すれば節約につながるからです。

補助金を利用して初期費用を抑えられる

おうち充電のメリットの1つとして、補助金を利用して初期費用を抑えて導入できる点が挙げられます。おうち充電設備で利用できる補助金は、国の補助金と自治体の補助金の2種類があります。申請する補助金にもよりますが、数万円から数十万円ほどです。

ただし、電気自動車関連の補助金は申込期間中であっても予算上限に達すると、早期終了してしまう場合があります。そのため、おうち充電設備の導入を検討する段階で、事前に申請したい補助金をピックアップしておきましょう。

電気自動車(EV)の補助金の詳細はこちらから

おうち充電をするなら「おうちEV充電サービス」が便利です。「おうちEV充電サービス」は電力シミュレーションによって最適な電力プランを選べるほか、充電設備や充電費用など電気自動車(EV)に関する基本情報もチェックできます。