LEDの基礎

LEDとは

LEDとはLight Emitting Diodeの略であり、電流を流すことで光を発生する半導体素子のことです。

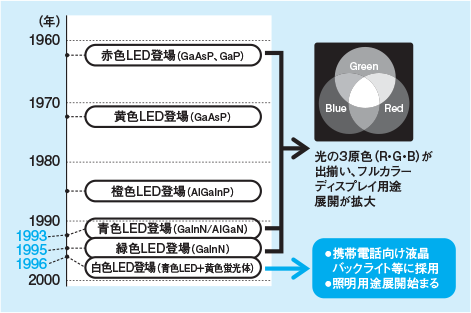

20世紀終盤に青色LEDの量産が始まり、赤色、緑色とともに光の三原色が揃ったことによってLEDの白色化やフルカラー化が可能になりました1)。

LEDの歴史

基本的な原理は20世紀初頭に発見されていましたが、1960年代以降に、光の三原色(RGB)のうち、赤色と緑色が最初に開発され、70年代に黄色、90年代に青色が開発されました。これによって1996年には白色LEDが開発され、表示用のみならず、一般照明用としても応用分野が拡大しました2)(図1)。

図1:LED開発の歴史

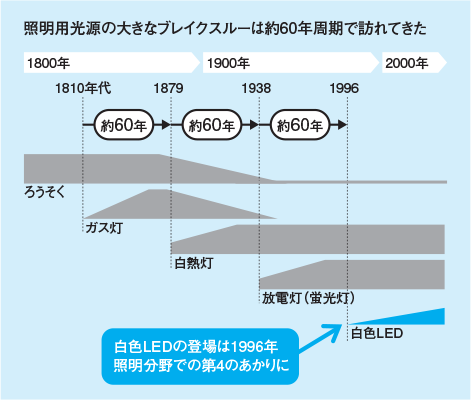

この白色LEDの登場によって、ガス灯、白熱灯、放電灯(蛍光灯)に次ぐ、照明分野での第4の「あかり」と言われるようになりました(図2)。

図2:照明用光源の歴史

LEDの構造と発光原理

1.LEDの構造3)4)

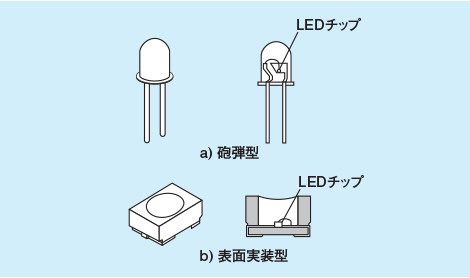

LED(パッケージ)にはいくつかの形態があり、砲弾型(リードフレーム型)と表面実装型(SMD型:Surface Mount Device)に大別されます(図3)。

砲弾型は、プリント基板の部品挿入穴にLEDのリード線を通してはんだ付けを行う比較的初期の形態で、LED自体にレンズの機能を持たせることができます。

表面実装型は、プリント基板に部品挿入穴を設けずに導電パターンに直接はんだ付けして実装する形態となっていて、LED照明において広く使われています。さらに、発展型として、放熱器に取り付けて利用することで大電力を投入できる形態のLED(パッケージ)をパワーLEDということがあります。

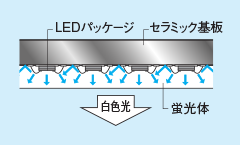

また、多数のLEDチップを金属基板などに実装した形態のものをCOB形(Chip On Board)といい、ひとつのLED(パッケージ)から大光量を得る方法として活用されています(図4)。

図3:LEDの形状と構造

図4:COB方式の構造

複数のLEDチップを、白色蛍光体でムラなく一括封止するため、LED(モジュール)全体が明るく発光します。

2.LED(チップ)の発光原理4)5)

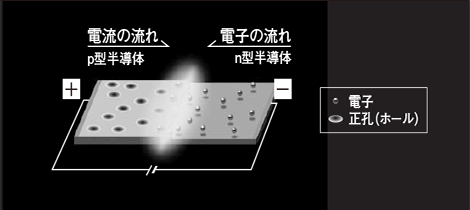

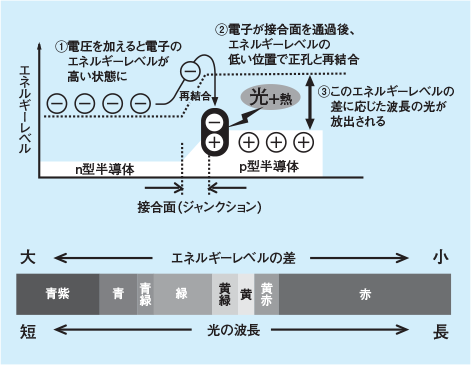

LEDの発光原理を図5に示します。LEDチップは、p型半導体とn型半導体を接合したもので、p型半導体は正孔(ホール)(+の性質を持つ)が多い半導体であり、n型半導体は電子(−の性質を持つ)が多い半導体です。LEDチップに順方向の電圧をかけると、p-n接合面に向かってLEDチップの中を電子と正孔(ホール)が移動して電流が生じます。p-n接合面(ジャンクション)で電子と正孔(ホール)が出会って結合する(この現象を再結合という)ときに、各々が持っていたエネルギーよりも小さなエネルギーとなり、その時に生じた余分なエネルギーが光のエネルギーに変換されて発光します。発光波長は、半導体材料や設計によって紫外、紫、青、緑、黄、赤、赤外領域まで得ることができ、純度の高い光色であることが特徴です。LEDの光色については、再結合の前後の電子のエネルギーレベルの差によって異なり、エネルギーレベルの差が大きいほうが光の波長が短くなります(図6)。

図5:LEDの発光原理

図6:再結合時のエネルギーレベルとLED光の波長の関係

LEDの種類(発光色)

前述のとおり、LEDの発光色は純度の高い光色ですが、一般照明用としては白色光が必要となります。そこで単色LEDの光を混合して白色の光を作ります。

LEDを発光色によって分類すると、従来から表示用などに使われている赤色、橙色、黄色、緑色、青色などの単色LEDと混色した白色LEDとなります。また、センサに使用される赤外線LEDもあります。3)

(1)単色LED3)

表1に各種単色LEDの代表的材料とピーク波長を示します。

表1:各種単色LEDの特性例

| 発光色 | 代表的材料 | ピーク波長(nm) |

|---|---|---|

| 赤外 | GaAs | 918 |

| 赤色 | Ga0.65Al0.35As | 660 |

| 橙色 | GaAs0.25P0.75 | 610 |

| 黄色 | GaAs0.15P0.85 | 590 |

| 緑色 | GaP | 555 |

| 青色 | InGaN | 460 |

(2)白色LED4)

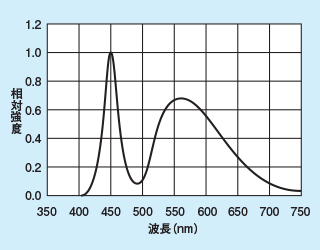

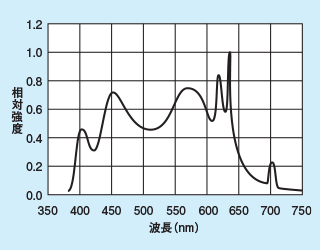

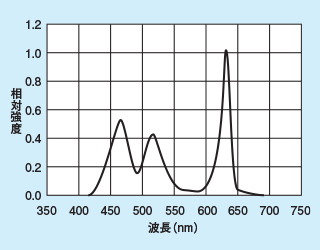

表2および図7に白色LEDの白色化の方式と代表的な分光分布を示します。一般に用いられる方式は、以下の3種類です。

- ①青色発光LED+黄色発光蛍光体

- ②近紫外or紫色発光LED+赤・緑・青色発光蛍光体

- ③赤色発光蛍光体+緑色発光蛍光体+青色発光蛍光体

①の方式は、青色励起白色LEDの青色発光のLEDと、青色光で励起されてその補色にあたる黄色を発光する蛍光体を組み合わせたものです。他の方式に比べて効率がよく、現在最も普及しています。演色性はRa70程度ですが、最近ではこの方式に赤色や青緑の成分を補って演色性を高めたものも開発されています。

②の方式は、近紫外励起白色LEDとも呼ばれ、青色より波長の短いLEDを用いて、赤・緑・青色発光の蛍光体を励起させるものです。

一般にLEDの発光波長は、温度や電流に依存して変化し、蛍光体の塗り方によるバラツキで白色光の色合いも変化しますが、この方式では発光波長が変化しても蛍光体による発光のバランスは変化しにくいので、色のバラツキを小さくすることができます。

③の方式は、3色のLEDチップから放射される光を混合して白色光を作ります。見た目には白色光が得られていても、スペクトルでは放射エネルギーの無い波長域がありますので、照明したときに物の色の見え方が不自然になることもあります。

表2:白色LEDの発光方式

| 備考 | 代表的材料 | |

|---|---|---|

| 励起方式 (短波長LED+蛍光体) |

青色LED

|

●現在の主流方式 ●蛍光体の塗布量等により色バラツキが目立ちやすい ●演色性の改善形も出始めている |

|

紫色(近紫外)LED

|

●高演色性が最大のメリット ●赤色蛍光体の効率が悪く、実用化されているものの効率は“青色LED+黄色蛍体”方式より劣る ●寿命の改善が課題 |

|

| 混光方式 (三原色・補色) |

R・G・B3色LEDの混光

|

●各色LEDのバラツキ抑制が必要(白色にした場合の色バラツキが目立ちやすい) ●LEDの色によって点灯電圧が異なるため、回路構成が複雑になる |

|

補色となる2色のLEDの混光

|

||

図7:白色LEDの分光分布の例4)

①青色LED+黄色蛍光体

②紫色LED+RGB蛍光体

③赤色LED+緑色LED+青色LED

LEDの特性

1.LEDの効率

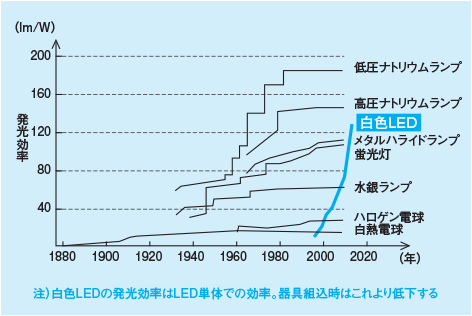

LEDの効率は年々向上しています。図8に各種光源と対比した効率の推移を示していますが、白色LEDも1996年の登場以来、急激に発光効率が向上しています。なお、LED照明器具などの最終製品の効率は、温度上昇によるLEDの効率低下、電源回路の電気的効率、照明器具の光学的ロスなどによって、LED単体の効率よりも30~40%程低下しますので、比較する場合には注意が必要です。4)

図8:各種光源の効率の推移

(出典:Maxime F.Gender 'History, Science and Technology of Light Sources'に一部追記)

2.LEDの寿命4)

LEDは従来光源のように断線によって寿命となることはほとんどありませんが、使用している材料の劣化によって光束が減衰していきます。蛍光ランプでは初期光束の70%に低下した時点を寿命としていますが、LEDにおいても同様の定義が一般的に用いられています。

実際のLEDの寿命は放熱条件によって大きく異なり、砲弾型白色LEDでは定格電流で点灯した場合でも10,000時間未満です。これに対して、セラミック容器に耐久性の優れたシリコーン樹脂で封止された素子の場合は放熱性が良く、40,000時間以上の寿命が得られます。ただし、発光部以外の温度上昇によって劣化が加速しますので、LEDモジュールや照明器具の設計においても放熱に留意する必要があります。

3.LEDと熱の関係

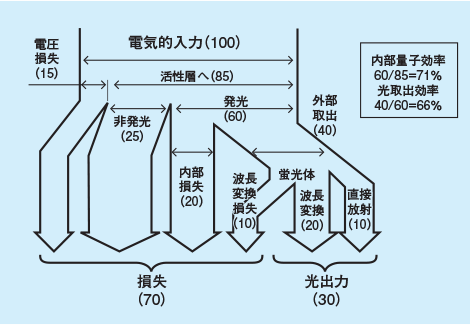

LEDは赤外線をほとんど含まないため、熱の出ない光源のように捉えられることも多いですが、実際には光に変換されなかったエネルギーは熱となります。図9にLEDに供給された電力のエネルギー配分を示します。これは、青色発光LED+黄色発光蛍光体方式(効率100 lm/W)を例にしていますが、電気的入力に対して光として利用できるのは30%で、残りの70%が損失となり、熱を発生させることが分かります4)。

図9:LEDの供給電力に対する消費エネルギーバランス(例)4)

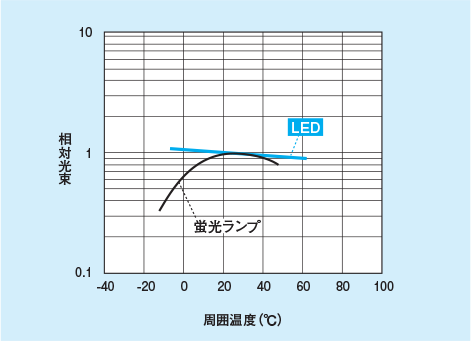

また、外部環境に関しては、LEDは周囲温度の影響による光束減衰があまりなく、蛍光灯では課題であった低温時の光束減衰もなく、寒冷地や冷凍庫内の照明など用途展開が期待できます(図10)。

図10:周囲温度による光束の変化(例)

LEDの応用

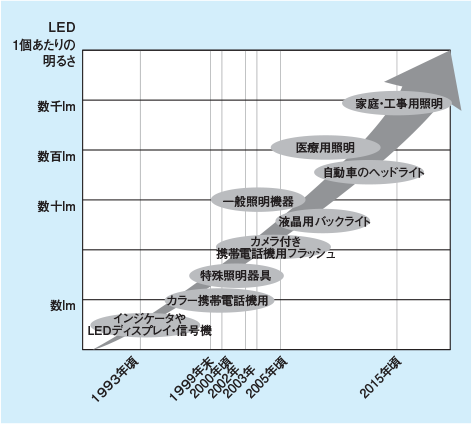

LEDを光源とした照明は、常夜灯や足元灯のような低光束の照明から普及が始まり、ダウンライトやスポットライトなどの局部照明的な用途に用いられてきました。現在は高効率化と高出力化によって、適切な明るさや均斉度の求められる全般照明にも展開されるようになり、住宅用シーリングライト、施設用ベースライトをはじめ、道路灯、街路灯、防犯灯など広い分野で用いられています。2) 図11および表3にLEDの高出力化と利用分野拡大の変遷と広い分野にわたる用途例を示します。

また、従来光源をLEDで置き換えていくだけでなく、従来の照明手法と異なるLEDならではの光環境の提供、たとえば波長制御による照射物の色味の改善や演色性の向上など、照明市場が拡大していく展開も今後期待されます。

図11:LED利用分野の拡大(出典:JLEDS)2)

表3:LEDの用途例3)

| 分類 | 用途例 | |

|---|---|---|

| 演出用途 | カラー演出、ライトアップ、イルミネーション、水中照明 | |

| 照明用途 | 道路照明 | 視線誘導灯、トンネル灯、道路灯、街路灯、防犯灯、他 |

| 店舗照明 | スポットライト、ダウンライト、棚下灯、カウンター照明、ショーケース照明、他 | |

| 施設照明 | 間接照明、直接(ベース)照明、非常灯、誘導灯 | |

| 住宅・パーソナル照明 | 常夜灯、足元灯、階段手摺灯、間接照明、洋室灯、アプローチライト、デスクスタンド、パソコンライト、読書灯、シーリングライト、シャンデリア | |

| 表示用途 | 交通表示板、信号灯、大型ディスプレイ、表札灯、サイネージ、等 | |

(参考文献)

- 1) LED推進協議会編:LED照明ハンドブック(改訂版)(2011)

- 2)小柴正樹:総論 LED照明の現状と将来,照学誌 vol.94 No.4(2010)

- 3)照明学会 普及部編:新・照明教室 光源(改訂版・第2刷)(2007)

- 4)照明学会編:新編 照明基礎講座テキスト 第34期(2013)

- 5)照明学会編:照明ハンドブック(第3版)(2020)