老人ホームの臭い(ニオイ)対策|原因と利用者・スタッフへの影響

店舗や施設を運営するにあたり「室内をずっと換気しないとどうなる?」「換気不足にはどんなリスクがある?」と気になっている方もいるでしょう。換気不足には具体的にどんなリスクがあるのでしょうか。この記事では、換気の重要性から正しい換気方法まで解説します。

目次

老人ホームの臭い(ニオイ)の原因とは?

老人ホームのニオイは、一体どのような原因で発生しているのでしょうか。まずは、気になるニオイの原因や特徴を確認してみましょう。

身体から生じるニオイ

人間の口の中や汗などに含まれる細菌が、悪臭を発生させる場合があります。具体的に挙げられるのは「口臭」「体臭」「加齢臭」などです。加齢にともない唾液の分泌量が低下して口臭が発生しやすくなったり、体臭の原因となる物質の分泌量が多くなったりして、身体からニオイが生じやすくなります。

排泄物のニオイ

老人ホームでは、被介護者が使っているおむつなどによって、排泄物のニオイが気になりやすいといえます。また、介護の現場で使われることが多いポータブルトイレがニオイの原因となるケースもあります。高齢者のなかには排泄の介助が必要な方も多くいらっしゃるため、日頃からこまめに汚物処理していても、便臭や尿臭にお悩みの施設が少なくありません。

部屋に染み付いたニオイ

老人ホームでは、同じ場所で複数のニオイが混じり合って複合臭となり、臭気成分が部屋に染み付いてしまうことがあります。複合臭とは、さまざまなニオイが混じり合って生じる、独特の悪臭のことです。複合臭の要因として、前述した「身体から生じるニオイ」や「排泄物のニオイ」のほか、食べ物のニオイや湿布のニオイなどが挙げられます。たとえ特定の強いニオイが発生しているわけではなくても、複数のニオイが混じると、よりニオイが強く感じられるおそれがあるため注意が必要です。

臭い(ニオイ)が及ぼす影響

老人ホームにおけるニオイの問題は、介護者・被介護者の心身にさまざまな影響を及ぼします。

まず、介護者にとってはニオイによる不快感がストレスとなりやすく、日々の介護に携わる上で精神的な負担が大きくなるおそれがあります。その一方で、被介護者自身がニオイに申し訳なさを感じて、介護される際の精神的な負担となってしまうケースも珍しくありません。このように、老人ホームのニオイ問題を放置すると、介護者・被介護者の生活の質を低下させかねないため、きちんと対策を講じることが大切です。

それだけでなく、老人ホームのニオイが気になる場合、施設を訪れる被介護者の家族や、今後の入居を検討している方の印象にまで影響を及ぼすおそれがあります。ニオイの問題は、施設の介護職員や入居者のみに留まらず、より多くの方に関わる重要な問題だといえるでしょう。

老人ホームの臭い(ニオイ)対策

最後に、老人ホームのニオイの対策方法をご紹介します。介護者・被介護者のためにも、以下の対策で施設の空間を清潔で快適に保ちましょう。

頻繁に洗濯する

被介護者の衣服は、排泄物や食べこぼしなどの汚れが付きやすいため、こまめに洗濯しましょう。汚れやニオイは時間が経つと落ちにくくなるため、早急に水洗いして排泄物を落とすことが大切です。また、施設などでは水洗い後に漂白剤の入った水につけてから洗うケースが多いです。

同様に、被介護者が使用するシーツは頻繁に交換し、洗濯するのが望ましいといえます。汚れがひどい洗濯物は、あらかじめ汚れの付いた部分を手洗いしてから洗濯機に入れることで汚れを落としやすくなります。

ニオイの染み付きを防ぐ

防水シーツや防水マットにより、ベッドに排泄物のニオイが染み付くのを防ぐ対策です。老人ホームのベッドでは、失禁やおむつからの漏れなどによって、ベッドマットまで排泄物が染み込んでしまうおそれがあります。そのため、日頃から防水シーツや防水マットなどを使用して、ニオイの原因となる排泄物の染み込みを予防する対策を講じると良いでしょう。

換気を行う

ニオイ対策の一環として、室内を定期的に換気するのが望ましいでしょう。窓開けによる換気では、対角線上にあるドアや窓を2箇所開放します。ただし、夏場・冬場は冷暖房器具を使用しつつ、適切な室温を維持しながら換気することが重要です。室温の維持が難しいときは、機械換気設備を導入して換気する方法もあります。

消臭剤を使用する

介護現場向けの業務用消臭剤を使用して、気になるニオイを消臭する方法です。介護用消臭剤は、一般的な家庭用消臭剤とは異なり、介護現場特有のニオイの原因に合わせて設計されているものもあります。臭気成分を中和したり、香りによって感覚的に和らげたりすることで、消臭効果が期待できます。例えば、寝具用の消臭スプレーや、ポータブルトイレ用の消臭剤のように、目的別に選べるのが特徴です。

空気清浄機や脱臭機でニオイを対策する

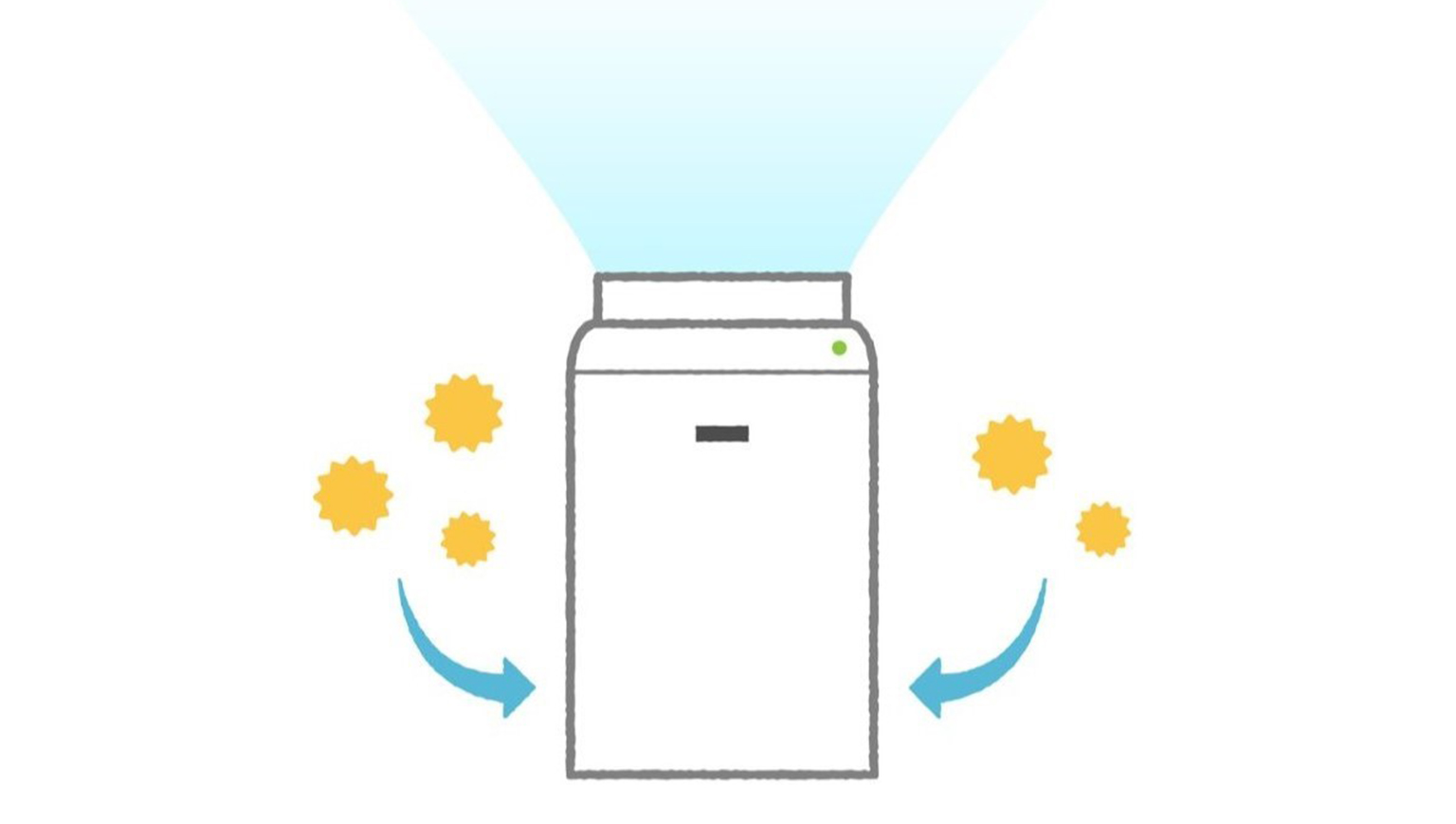

空気清浄機や脱臭機を活用してニオイを対策する方法です。

一般的なファン方式の空気清浄機は、空気を吸引して脱臭フィルターを通すことで、ニオイを吸着して物理的に脱臭する仕組みとなっています。定期的にメンテナンスを行わないと、性能が低下する可能性があるため、フィルターの交換や清掃が重要になります。

一方、脱臭機では化学的に脱臭する仕組みによって、脱臭の持続性、脱臭力の高さなどが期待できます。例えば、「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」は、本体内部の次亜塩素酸水溶液を染み込ませたフィルターによる脱臭装置で、空間に漂うニオイを脱臭※1・除菌★します。

介護ストレス軽減へ向けて老人ホームの臭い(ニオイ)は

早めに対策を

ここまで、老人ホームで発生するニオイの主な原因や、ニオイが及ぼす影響、具体的なニオイ対策までご紹介しました。ニオイは介護者・被介護者の生活の質に関わる重要な問題です。基本的には、こまめな洗濯と定期的な換気による対策が有効だといえます。さらに、脱臭機により空間のニオイと染み付いたニオイを脱臭する対策をおすすめします。介護による負担や疲れ、ストレスを軽減することにもつながるため、ぜひ導入をご検討ください。

「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」は、本体内部の次亜塩素酸水溶液を染み込ませたフィルターで空間のニオイを脱臭するとともに、気体状の次亜塩素酸を放出して付着したニオイまで脱臭します。脱臭※1・除菌★の効果に加えて、集じんの効果が期待できるため、老人ホームの住空間を清潔で快適に整えられます。介護現場のニオイ対策でお悩みのご担当者様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

★ 浮遊菌の場合:約6畳(25m³)の密閉空間における、10分後の効果※2 付着菌の場合:約18畳(74m³)の試験空間における、45分後の効果※3 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

※1:「ジアイーノ」の脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。

※2:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】浮遊した菌 【試験結果】10分後に99%以上抑制(北生発 2021_1230 号)

※3:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約18畳(74m³)の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】シャーレに付着した菌 【試験結果】45分後に99%以上抑制(北生発 2021_0370 号)