換気しないとどうなる?換気しないことが引き起こすリスク、換気方法

店舗や施設を運営するにあたり「室内をずっと換気しないとどうなる?」「換気不足にはどんなリスクがある?」と気になっている方もいるでしょう。換気不足には具体的にどんなリスクがあるのでしょうか。この記事では、換気の重要性から正しい換気方法まで解説します。

目次

換気の基礎知識

そもそも換気にはどのような目的があり、なぜ重視されているのでしょうか。まずは、換気に関する基本の情報を改めて確認してみましょう。

換気とは、外の空気と室内の空気を入れ替えることです。室内の汚れた空気を外に出すとともに、屋外からきれいな空気を取り入れて、空気の質をよくする目的があります。換気の方法は、大きく「自然換気」と「機械換気」に分けられます。自然換気とは窓を開けて換気する方法で、機械換気とは換気扇(ファン)などを用いて換気をする方法です。機械換気の具体例としてはキッチンの換気扇やトイレの換気扇などが挙げられます。

多くの人が集まる空間では換気設計が重要となります。換気設計のポイントとなるのは「換気量の確保」「換気経路の確保」「換気による熱ロスの抑制」です。詳しくは「正しい換気の方法」にてご紹介します。

換気をしないことが引き起こすリスク

換気は定期的に行うのが望ましいとされていますが、「換気しないとどうなる?」と気になっている方もいるでしょう。ここでは、換気をしないことが引き起こすリスクを解説します。

カビ・ハウスダスト・ダニが蔓延する

空間の換気経路が不十分である、換気量が不足しているといった要因から換気が行き届いていない場合、暖かく湿った室内の空気が滞留してしまいます。この状態で室内の空気が外気温や冷房によって冷やされると、結露が生じてカビの発生につながるため注意が必要です。さらには、カビをエサとしているダニが増加したり、ダニの死骸や室内で発生したホコリなどが溜まってハウスダストとなったりする可能性もあります。

アレルギー反応を引き起こす可能性がある

前述した換気不足によって生じるカビ・ダニ・ハウスダストなどは、アレルギーの要因になるとされています。カビ・ダニ・ハウスダストをはじめとしたアレルギーの要因を避けるために、日頃から室内の空気環境を整えることが大切です。

体調不良になる

換気不足で室内に滞留した化学物質などが要因となり、シックハウス症候群が引き起こされるおそれがあります。シックハウス症候群では、室内の空気環境の悪化によって、頭痛・めまい・吐き気などが生じます。このほかに、室内に感染症に罹患した人がいる場合は、換気不足により他者へ感染が拡がる可能性も考えられるでしょう。空気環境の悪化にともなう体調不良に注意が必要です。

集中力が低下する

換気が不足して室内の二酸化炭素濃度が高まると、人によっては集中力が低下する可能性があります。そのため、仕事や勉強などの能率を高めたい場面では、換気不足によるパフォーマンスへの悪影響が懸念されます。定期的に新鮮な空気を取り入れて、室内の環境を改善するのが望ましいでしょう。

焼肉のニオイやペットのニオイが室内に染み付く

換気をしないと室内で生じたニオイの成分が空気中を漂い、カーテンや壁などに染み付いてしまいます。例えば、焼肉や鉄板焼きを行った後のニオイ、ペットの体臭や口臭、排泄臭などの強いニオイには注意が必要です。不快なニオイが部屋に染み付かないよう、こまめな換気によるお手入れを心掛けましょう。

正しい換気の方法

室内で快適かつ健やかに過ごすには換気が欠かせません。ここでは、正しい換気の方法を解説します。

窓は2箇所開ける

窓開けによる換気(自然換気)を行う場合は、空間の対角線上にある2箇所の窓を開けましょう。これにより空気の通り道ができ、効率的な流れを作りやすくなります。窓を1箇所だけ開けたり、平行線上の窓を開けたりすると空気が入れ替わりにくくなってしまいます。窓のみで適切な換気経路を確保できない場合は、1箇所の窓を開けるとともに換気扇を回すといった工夫をすると良いでしょう。

換気による熱ロスに配慮する

冷暖房時に換気する際は空調設備の熱ロスに配慮しましょう。夏場の熱い空気、冬場の冷たい空気が室内に侵入することで室温に影響が生じ、冷暖房コストが高くなりやすい点に注意が必要です。対策としては熱交換気がありますが、この記事では割愛します。

30分に1回、数分間の換気をする

窓開けによる換気(自然換気)の適切な頻度は、「30分に一回以上、数分間程度、窓を全開する」のが望ましいとされています。こちらの回数は厚生労働省が推奨している方法です。

出典:厚生労働省_「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法_②窓の開放による方法

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf

24時間換気扇の場合は常に稼働させる

建物に24時間換気扇などの機械換気設備が備わっている場合は、常に稼働させておきましょう。2003年7月1日に施行された改正建築基準法では、原則として全ての建物への機械換気設備の設置が義務づけられています。住宅の場合は、換気機能によって1時間で0.5回(=2時間で1回)の換気ができる設計が義務化されました。24時間換気扇が稼働している間は常に換気が行われるので、給気口(換気口)は必ず開けておくようにしましょう。また、オフィスや店舗は、建築基準法やビル衛生管理法に基づき、床面積や屋内の人数に合った換気設備の設置が義務づけられています。

換気をするときに知っておきたいこと

最後に、換気をするときに知っておきたいことをお伝えします。以下の点を考慮して上手に換気を行いましょう。

換気によって花粉やPM2.5などの有害物質が室内に入ってしまうケースがある

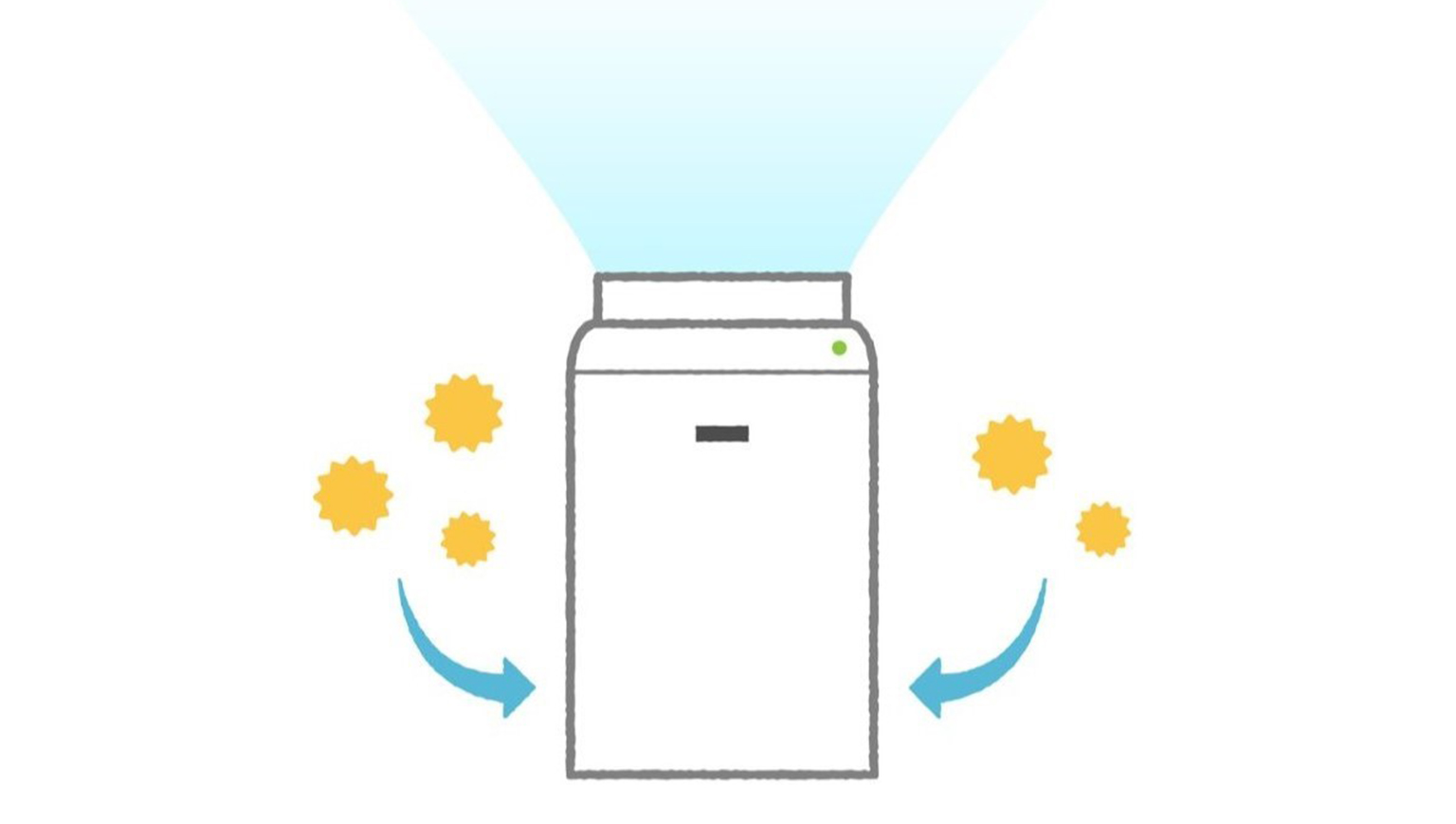

季節によっては換気することで花粉やPM2.5などの余計な物質が室内に侵入してしまう可能性があります。そのままでは花粉やPM2.5が室内に溜まったままになってしまうため、空間除菌脱臭機などの循環機器を活用して空気をきれいにするのも一つの手です。

換気によって入ってくる花粉やPM2.5などの有害物質対策として、「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」がおすすめです。静電HEPAフィルター※1搭載の「ジアイーノ」は、空気中の微細な汚れをキャッチします。花粉やPM2.5などを集じんし、清潔な空気を放出。換気した空気をさらにきれいにすることができます。

換気した空気をさらにキレイにする「ジアイーノ」!

ここまで、換気の重要性や正しい換気の方法などを解説しました。換気は空気の質をよくするために不可欠です。日々の換気にプラスαで「ジアイーノ」を組み合わせることで、室内空間をより快適に保てます。お部屋の衛生面やニオイまで対策したいなら、除菌★・脱臭※3・集じんの3つの機能を搭載した「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」がおすすめです。空気のお悩みは、換気とあわせて除菌・脱臭に特化したタイプの空間除菌脱臭機で解消しましょう。

★浮遊菌の場合:約6畳(25m³)の密閉空間における、10分後の効果 ※2 付着菌の場合:約18畳(74m³)の試験空間における、45分後の効果※3 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません

※1:JIS Z 8122:2000による規定 定格流量で粒径が0.3µmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ

※2:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】浮遊した菌 【試験結果】10分後に99%以上抑制(北生発 2021_1230 号)

※3:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約18畳(74m³)の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】シャーレに付着した菌 【試験結果】45分後に99%以上抑制(北生発 2021_0370 号)