HACCP(ハサップ)義務化への対策と具体的な進め方

HACCPとはHazard(危害)Analysis(分析)Critical(重要)Control(管理・制御)Point(点)の頭文字をとった言葉で、食品の安全を確保するための衛生管理手法です。2020年に法制化され、2021年6月から、食品関連事業者に完全義務化されました。どのようにHACCP対策を進めれば良いか、事例を交えて詳しく解説します。

2024年10月に第三者機関からHACCP製品認証(HACCP International認証)を受けた、「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」 についてもご紹介しています。

目次

- HACCP(ハサップ)とは?従来の衛生管理手法との違いと導入メリット

- HACCPとは

- HACCP方式と従来方式の衛生管理手法の違い

- HACCP方式を導入するメリット

- 企業規模ごとに求められるHACCP(ハサップ)対策

- 事業規模の分け方とHACCP取り組み内容

- 対象外の事業者

- HACCP(ハサップ)対策をするにあたっての手順

- 厚生労働省が推奨する7原則12手順

- 手順6(原則1)の「危害要因の分析」に着手

- HACCP対策に関するよくある質問と回答

- 機器を利用した衛生管理の向上

- パナソニックのジアイーノはHACCP製品認証(HACCP International認証)を取得しています

- 業務用ジアイーノの2週間無料レンタルサービス

HACCP(ハサップ)とは?

従来の衛生管理手法との違いと導入メリット

HACCPとは

HACCP(ハサップ)とは、2021年6月から日本でも義務化された新しい衛生管理手法です。

これまでの衛生管理の基準は、各都道府県等の条例で規定されていましたが、今回の法改正により、全国一律の内容となりました。

※都道府県知事等は、省令で定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができます。

HACCPでの衛生管理とは、原材料の受け入れから最終製品までの各工程を監視し、記録を残すことで、問題のある製品の出荷を防ぎ、製品の安全性を確保することです。

各工程を監視することによって、微生物による汚染や、異物の混入といった危険を予測したり、もし事故が起きても、より迅速に原因を特定し対応したりすることができます。

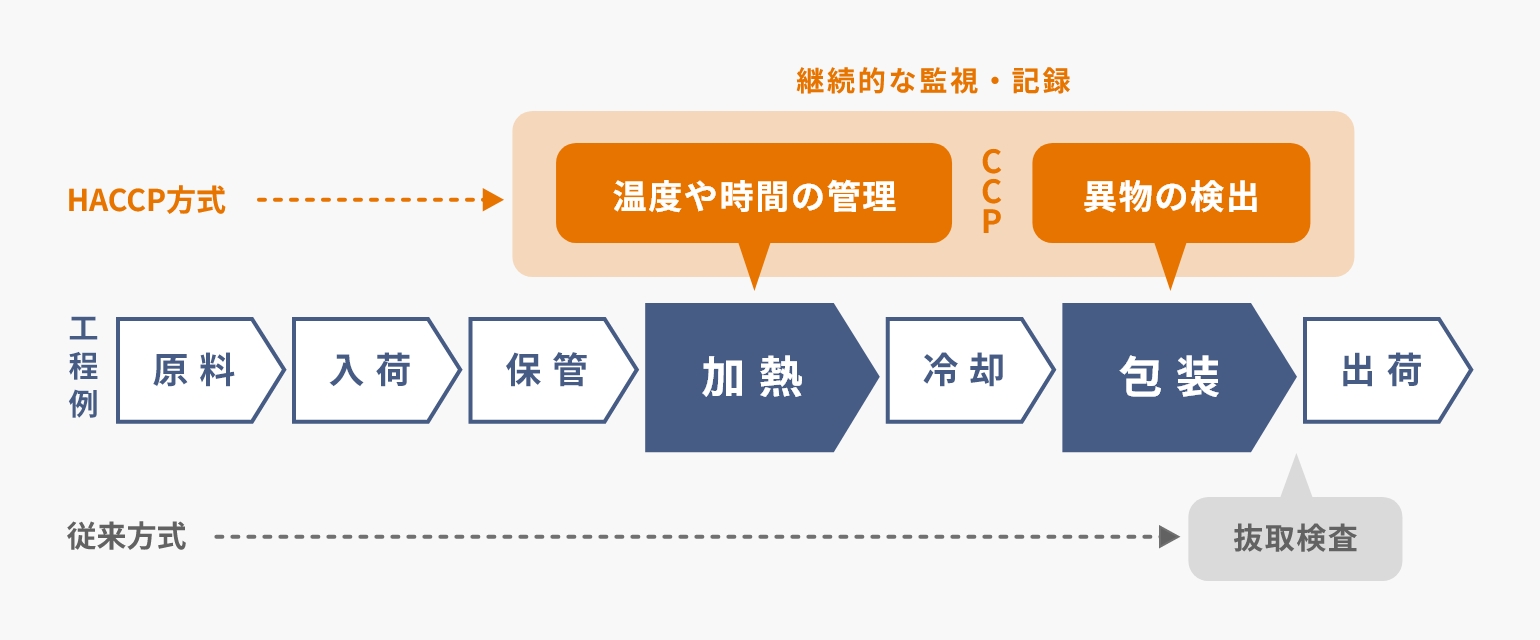

HACCP方式と従来方式の衛生管理手法の違い

従来の衛生管理手法とHACCP方式の違いは、「いくつもの工程において、衛生管理をチェックすること」です。

従来方式は、最終製品の一部を抜き取って検査をする管理法でした。HACCP方式では、従来方式の抜き取り検査に比べて、安全性に問題のある製品の出荷をより効率的に防止できるとされています。

HACCP方式を導入するメリット

HACCP方式を導入するメリットについて、厚生労働省では一例として以下を上げています。

-

・

クレームやロス率が下がり、品質のばらつきが少なくなった

-

・

衛生管理のポイントを明確にして、記録も残すことで、従業員の経験やカンに頼らない、

安定した安全な製品が作れるようになった

出典:厚生労働省_【リーフレット】ご存じですか?HACCP

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/haccp_leafb_24.pdf

また、厚生労働省が行った調査では、以下のようなメリットも上がっています。

-

・

社外に対して自社の衛生管理について根拠を持ってアピールできるようになった

-

・

輸出できる

出典:厚生労働省_HACCPの普及・導入支援のための実態調査について

https://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp_sec03.html

上記のように、HACCP対策を行うことで、売り上げ増につながる可能性も示唆されています。

アメリカやEUなど、海外ではHACCP方式で衛生管理を実施している国が多くあります。HACCP方式を取り入れ、輸出先で求められる管理基準を満たすことができれば、海外へ輸出することも検討できるでしょう。

企業規模ごとに求められるHACCP(ハサップ)対策

HACCPは、事業規模によって求められる衛生管理手法が異なります。

事業規模の分け方とHACCP取り組み内容

厚生労働省は、「原則、全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が必要」としていますが、大きく2つに企業規模を分けて取り組み内容を指定しています。

| 事業規模 | 大規模な事業者 | 小規模な事業者 |

|---|---|---|

| 対象事業者 | 食品等の取扱いに従事する人の数が50人以上 | 食品等の取扱いに従事する人の数が50人未満 |

| 必要な衛生管理 |

HACCPに基づく衛生管理が必要。 HACCPの7原則に基づき、使用する 原材料や製造方法に応じ、衛生管理計画を 作成し、管理を行う。 |

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が必要。 各業界団体が作成した手引書を参考に、 簡略化された方法で衛生管理を行う。 |

| その他対象事業者 |

・と畜場(と畜場の設置者・ 管理者、と畜業者) ・食鳥処理場(食鳥処理業者 ※認定小規模食鳥処理業者を除く) |

出典:厚生労働省_HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

上記の通り、50人未満の事業者は、取り扱う食品の特性に応じた「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施することが求められています。

各業界団体がまとめた手引書を公開しており、この手引書の内容を実施することで対応が可能です。

一方で、50人以上の事業者は、HACCPの7原則に基づき、計画書の作成や管理が求められます。50人未満であるかどうかは、営業許可業種ごとではなく、事業上全体で計算し判断します。

この場合の具体的な対策の進め方は、次の章で解説しています。

対象外の事業者

HACCPの導入には、一部対象外の事業者があり、厚生労働省が明記しています。

以下は、HACCP対象外の事業者です。

-

・

農業及び水産業における食品の採取業

-

・

公衆衛生に与える影響が少ない以下の営業(ただし、一般的な衛生管理を実施する必要はあります)

-

-

食品又は添加物の輸入業

-

-

食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く)

-

-

常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による

食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業 -

-

器具容器包装の輸入又は販売業

-

-

・

1回の提供食数が20食程度未満の学校や病院等の営業ではない集団給食施設

出典:厚生労働省_制度の対象外

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

HACCP(ハサップ)対策をするにあたっての手順

HACCPを導入する上で、厚生労働省は手順を作成し、公開しています。

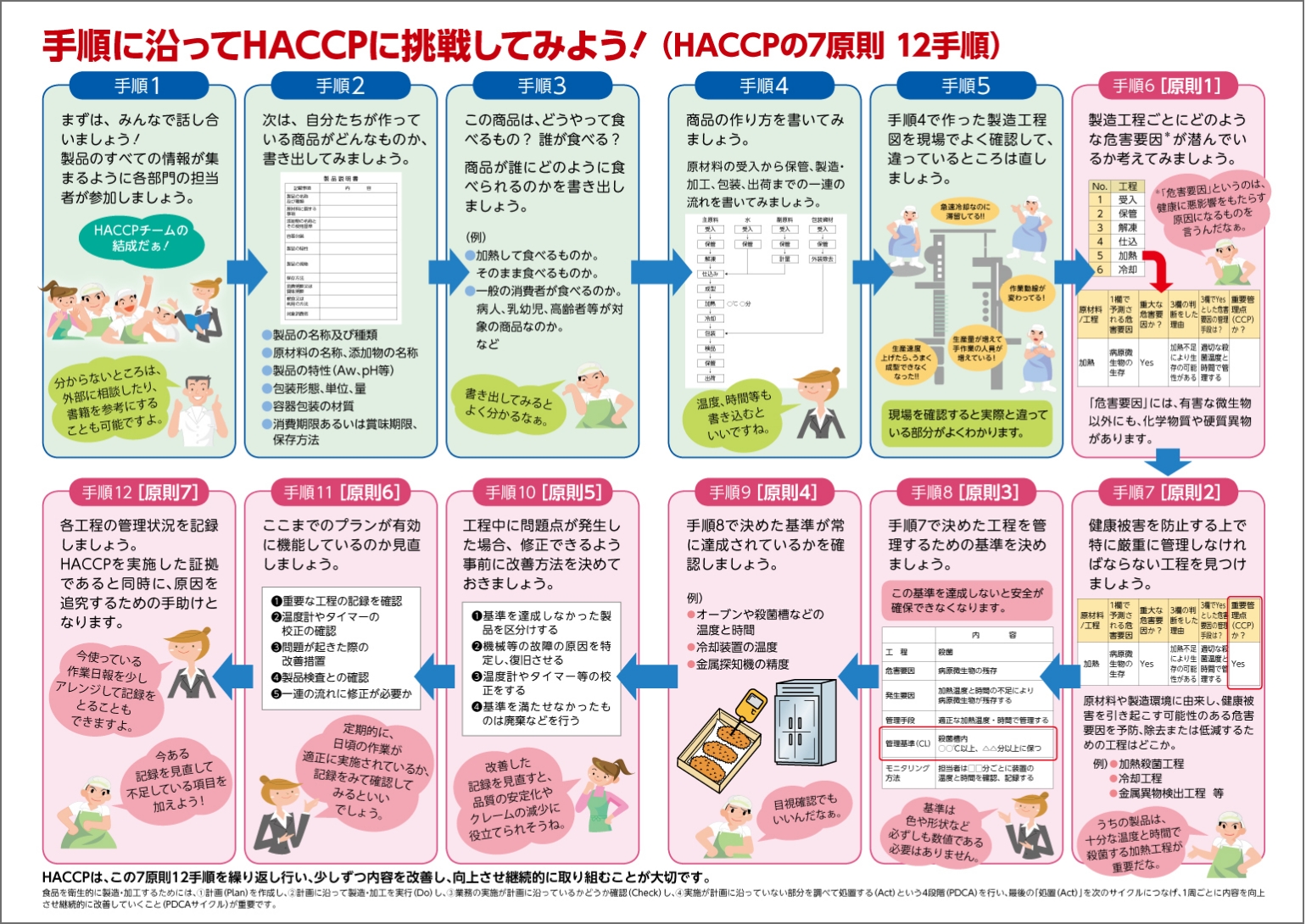

厚生労働省が推奨する7原則12手順

以下に示す順番で進めれば、大規模事業者に義務付けられた「HACCPに基づく衛生管理」に対応できます。

出典:厚生労働省_【リーフレット】ご存じですか?HACCP より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/haccp_leafb_24.pdf

5つの手順と7つの原則が明示されていますが、手順1~5は省略が可能です。7原則に従って衛生理管理計画を作成する際に、必要に応じて実施しましょう。

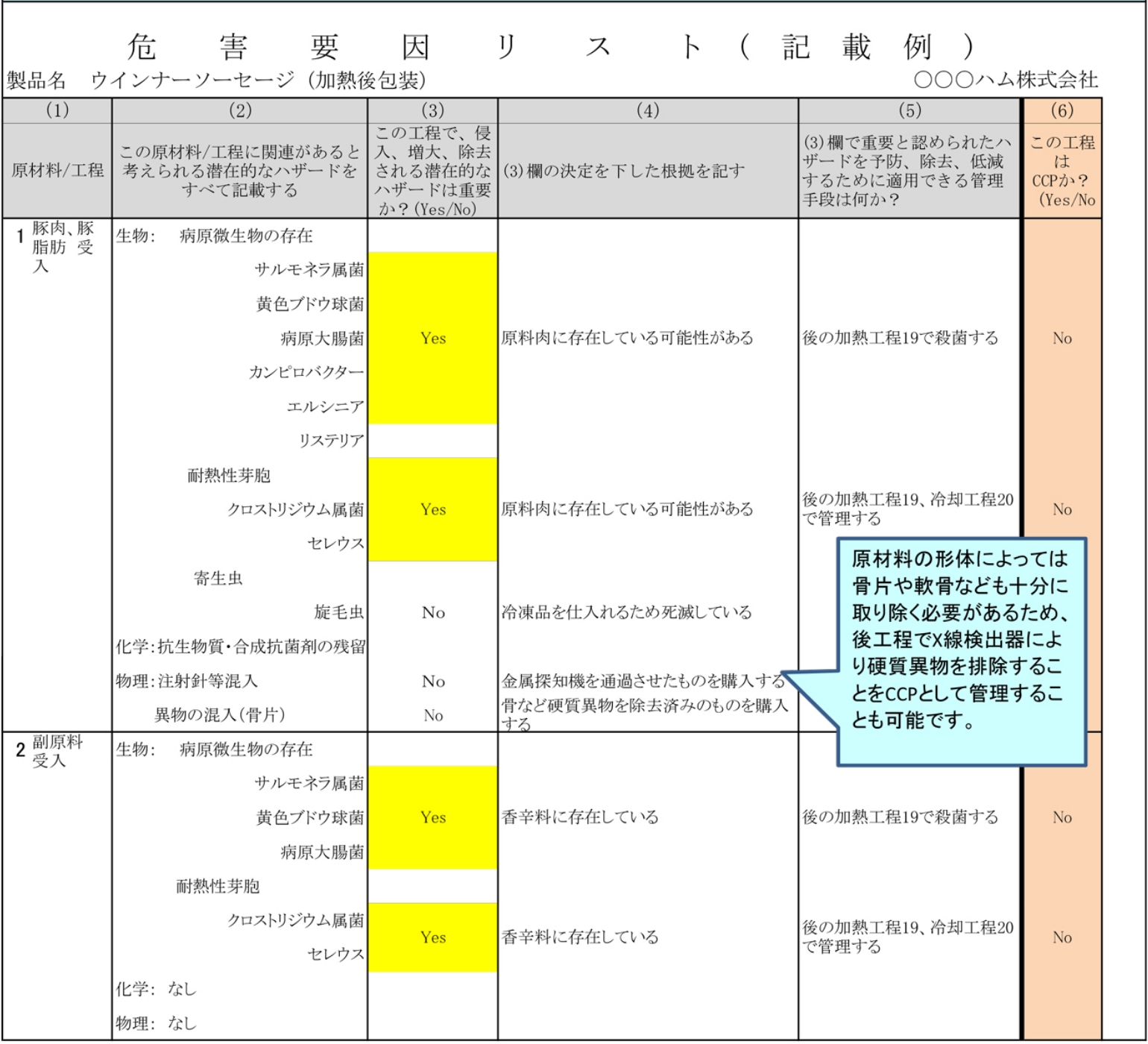

手順6(原則1)の「危害要因の分析」に着手

必要に応じて手順1~5を実施したあと、手順6で具体的な衛生管理の計画策定に着手します。

手順6で明らかにするべき製造工程ごとの「危害要因」とは、「健康に悪影響をもたらす原因になるもの」を指します。

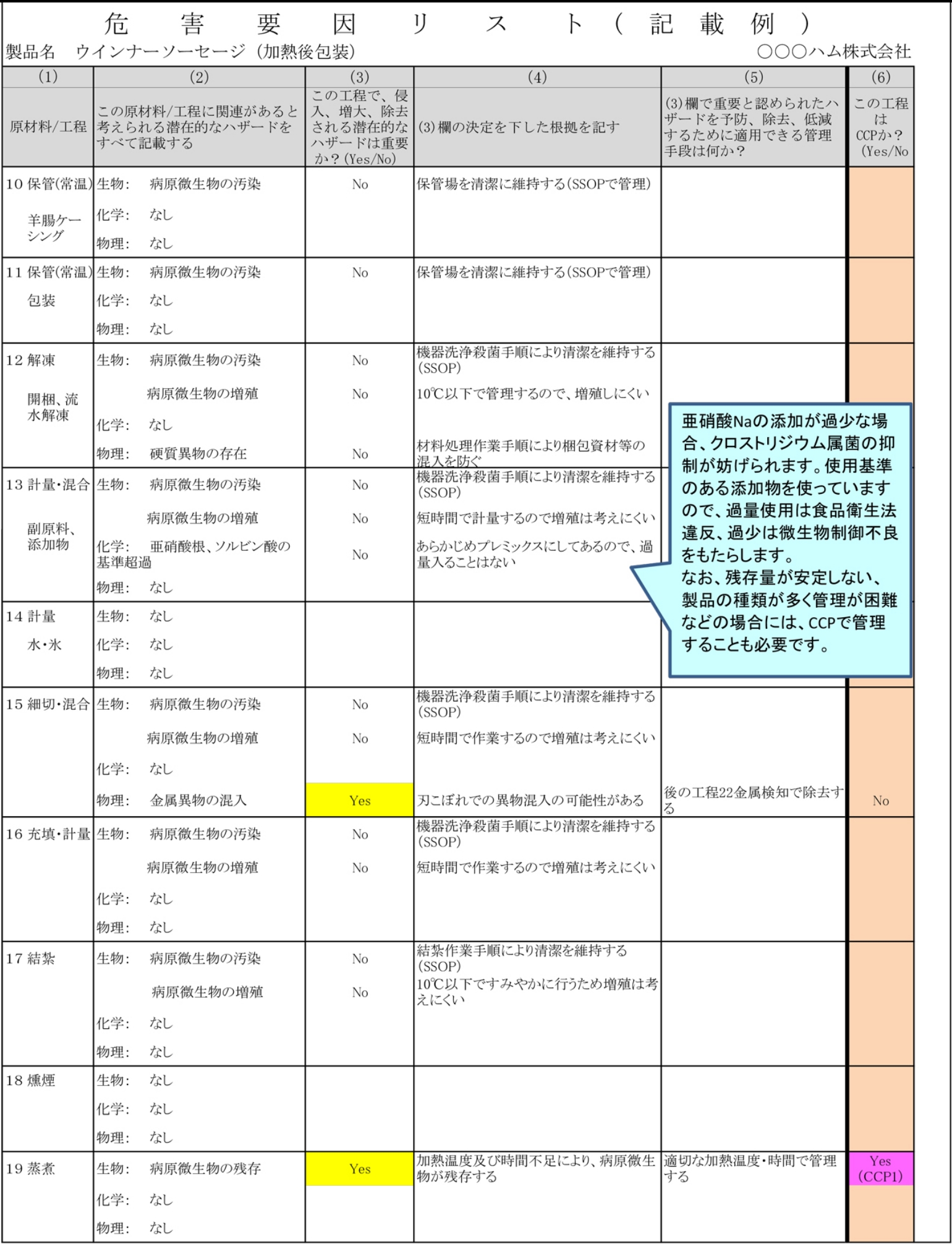

厚生労働省が公開している「ウィンナーソーセージの製造に関するHACCPモデル例」で、どういった内容の資料を作成しているか確認してみましょう。

出典:厚生労働省_HACCP導入のための手引書 食肉製品編 より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000126915.pdf

上記を参考に、製造過程ごとに危害要因となる菌や、除去できるか否かを資料化します。

この資料を元に、特に厳重に管理しなければならない工程を見つけましょう(手順7)。「ウィンナーソーセージの製造に関するHACCPモデル例」では、工程19が重要管理点(CCP)となっています。

次に、手順7で決めた工程を安全に管理するための基準を決めます(手順8)。たとえば、工程19「蒸煮」に対しては、「蒸煮庫温度90℃以上で20分以上加熱する」と定められています。

手順8で決めた基準が常に達成されているかを確認(手順9)し、手順12までを繰り返し行うことで、少しずつ改善しながら衛生管理を継続します。

この一連の作業が、「HACCPに基づく衛生管理」の導入、HACCP対策となります。

HACCP対策に関するよくある質問と回答

下記の質問と回答は、厚生労働省が公開している「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」を元に作成しています。正確な内容は、ご自身でリンク先の資料を確認してください。

出典:厚生労働省_HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000787793.pdf

-

Q1. 新しい設備を設けなければならないのか

-

A1. 新しい施設設備等の整備を求めるものではありません。現行の設備を前提とした対応が可能です。

-

Q2. HACCPに関する有資格者の設置が必要になるか

-

A2. 食品衛生責任者または、食品衛生管理者以外に、新たな有資格者の設置は必要ありません。

-

Q3. 「食品等の取扱いに従事する者」には、総務の担当者など食品等の製造・加工に直接携わらない者も含まれるか

-

A3. 人事、経理、営業または設備保全の担当者など、食品・添加物の製造・加工に直接的に携わらない者は含まれません。

-

Q4. 衛生管理計画に不備があった場合、直ちに行政処分の対象となるか

-

A4. 一般的には、まずは改善のための行政指導が行われます。事業者が行政指導に従わない場合には、改善が認められるまでの間、営業の禁停止などの行政処分が行われることがあります。営業許可の取り消し又は営業の禁停止については、都道府県知事等が判断することとなります。

なお、食中毒が発生した場合には、直ちに営業の禁停止などの行政処分が取られることがあります。

-

Q5. 現在公表されている手引書の中に、自分の業種に該当するものが見つからない。

どうすればよいか -

A5. 自らの業種に該当するものがない場合でも、原材料や製造工程等が類似しており、危害要因が共通する業種の手引書を参考に、また、必要に応じて管轄保健所の食品衛生監視員からの助言を得て、取り組んでください。

-

Q6. 例えば、同一施設内で食肉製品や惣菜といった複数のカテゴリーの食品を製造する場合は、カテゴリーごとに衛生管理計画を作成しなければならないか

-

A6. 例示にある食肉製品と惣菜の場合、製造方法や衛生管理の手法が異なることから、それぞれ衛生管理計画が作成されることが想定されますが、一般衛生管理や原料、製造方法等の共通性の高いものについては、同一の衛生管理計画で対応することも可能です。

機器を利用した衛生管理の向上

新たに機器を導入することで、衛生管理の手間削減や、取り組みの質向上に繋がる場合があります。

パナソニックの「ジアイーノ」はHACCP製品認証(HACCP International認証)を取得しています

パナソニックの「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」は、HACCP International認証を取得しています。第三者機関であるHACCP International社から、食品衛生管理手法HACCP(ハサップ)の運営に貢献する製品であることが評価され、認証に繋がりました。

床置きジアイーノが評価された2つのポイント

1. 除菌効果

2. 清掃のしやすさ・エラー表示(メンテナンスの容易性とエラー表示による継続運転への配慮)

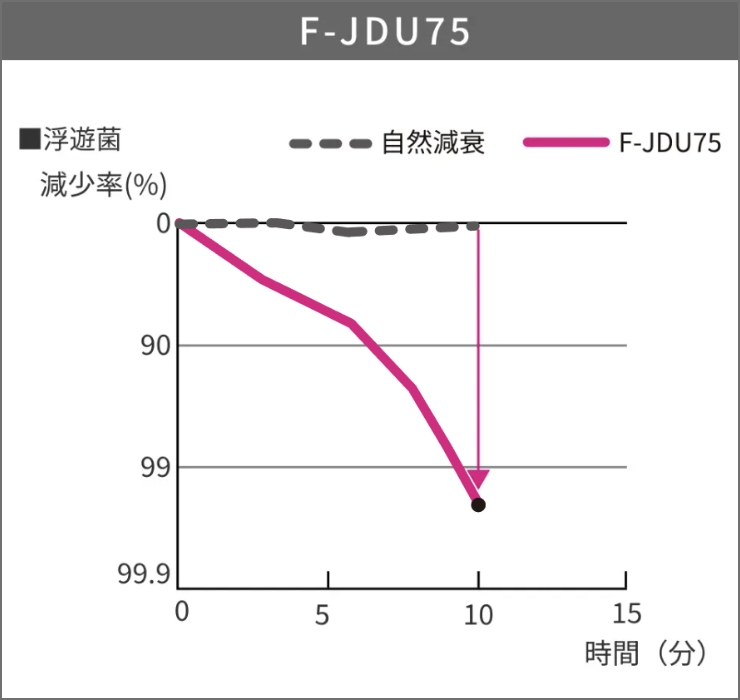

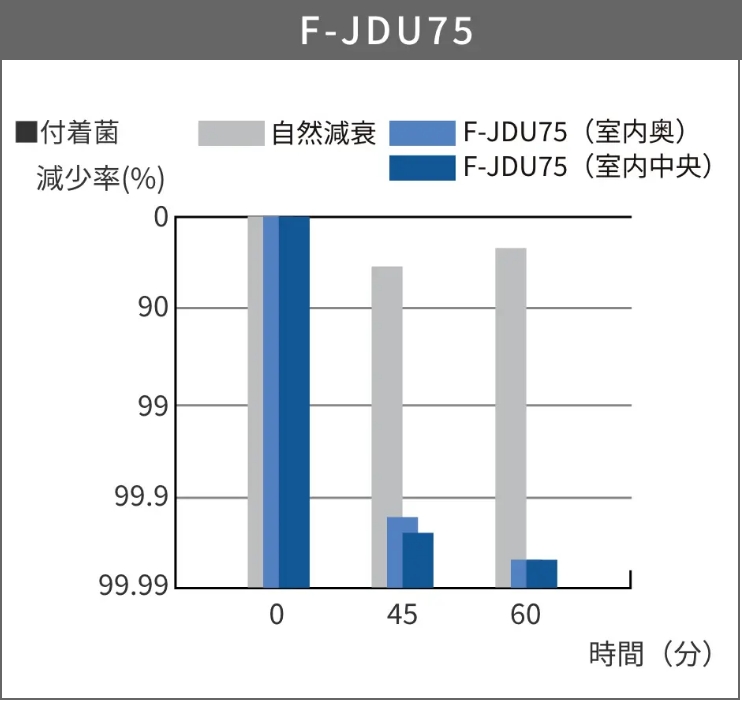

ジアイーノは、浮遊菌・付着菌の抑制効果に対し、エビデンスを取得

浮遊菌※1

付着菌※2

※1:【試験機関】一般財団法人

北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】浮遊した菌 【試験結果】10分後に99%以上抑制(北生発

2021_1230 号)

※2:【試験機関】一般財団法人

北里環境科学センター 【試験方法】約18畳(74m³)の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】シャーレに付着した菌 【試験結果】45分後に99%以上抑制(北生発

2021_0370 号)

※3: ジアイーノの効果によりHACCP対策または(食品)衛生管理を実現できるわけではありません

業務用ジアイーノ(床置きジアイーノ)の2週間無料レンタルサービス

今なら、「ジアイーノ」の2週間レンタルにお申込みいただけます。

「ジアイーノ」の長所は、面倒な設置工事が不要な点です。設置スペースさえ確保すれば、コンセントを差すだけで使用できます。

天井設置タイプのジアイーノもご用意

床置きタイプとあわせて、日々のメンテナンスが軽減される天井設置タイプもご用意しています。

(こちらは工事等が必要です)